di Riccardo Venturi

Il disastro nucleare di Chernobyl, questo giorno 34 anni fa. Le prime immagini documentarie, di Igor Kostin e Vladimir Shevchenko, furono turbate dalla radioattività: rappresentano così, insieme, la realtà e il suo fantasma…

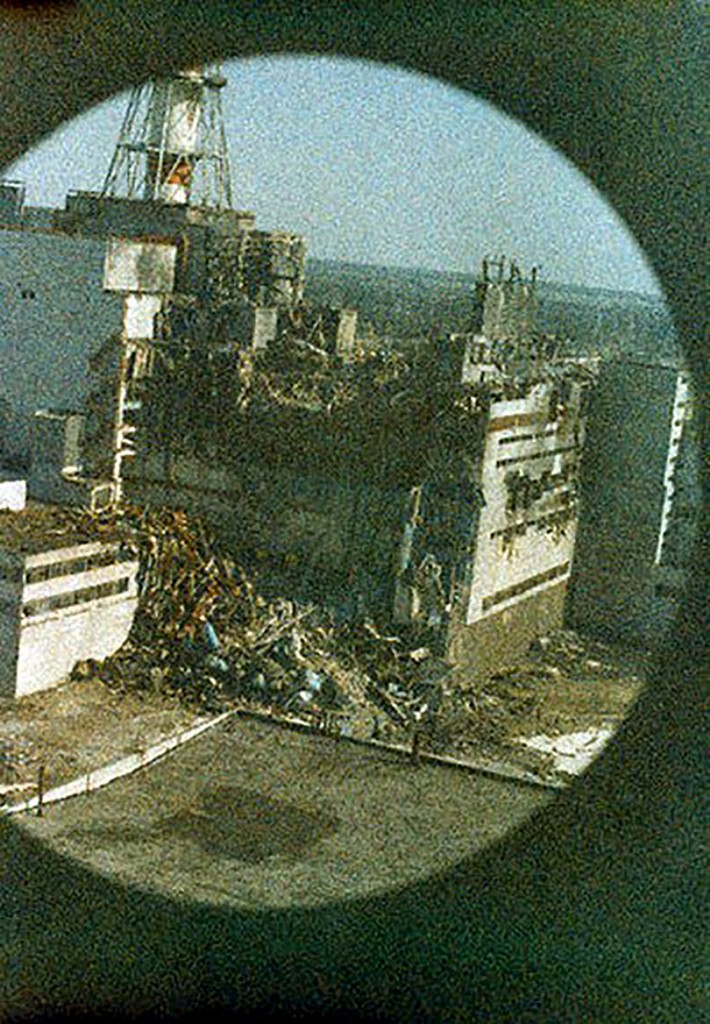

Kiev, fine aprile 1986. Il fotografo Igor Kostin, collaboratore dell’agenzia di stampa sovietica Novosti, in seguito membro dell’Atomic Photographers Guild, riceve una telefonata all’alba. È un suo amico pilota d’elicottero. C’è stato un incendio al reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl e da Kiev sono giusto 45 minuti di volo. A mezzogiorno sono nei paraggi della centrale. Sopra il reattore fumante Kostin apre l’oblò dell’elicottero e scatta una ventina di foto quando il grilletto della macchina fotografica s’inceppa e non c’è modo di sbloccarlo. A casa sviluppa le foto; la maggior parte sono nere, come bruciate dalla luce, le restanti sono opache e sgranate, a bassa definizione e di scarsa qualità cromatica, la superficie ricoperta da una sorta di pellicola granulosa. Colpa di un rullino difettoso, pensa Kostin, come riporta in Chernobyl. Confessioni di un reporter (EGA Editore 2006). Alla fine solo la prima foto scattata, protetta dal resto del rullino, è decente; rappresenta il reattore esploso e collassato. La sviluppa e la invia a Mosca all’agenzia Novosti, che non la renderà pubblica. Pravda, organo di stampa ufficiale dell’URSS, si limiterà del resto a pubblicare tre giorni dopo un trafiletto su un incendio, niente di cui preoccuparsi insomma.

Un incidente simile accade al regista Vladimir Shevchenko che, tre giorni dopo l’esplosione del reattore, ottiene il permesso di sorvolare la zona rossa e realizzare un filmato 35mm, il primo documentario girato su Chernobyl (Cronache di settimane difficili, 1986, 54m). Quando rivede il girato si accorge che l’immagine è piena d’imperfezioni, interferenze visive e rumori parassiti; la pellicola utilizzata doveva essere difettosa, pensa.

Ma Kostin e Shevchenko – tra i primissimi fotografi e registi a documentare la catastrofe nucleare di Chernobyl assieme a Victor Maruchenko e Guillaume Herbaut – si sono entrambi sbagliati, come si rendono presto conto. Non hanno solo documentato quelle prime settimane difficili, ma registrato inavvertitamente delle immagini della radioattività stessa della zona. Infatti le imperfezioni non sono dovute ai loro apparecchi fotografici e filmici ma all’altissima radioattività cui sono stati esposti. Le immagini sono letteralmente bruciate dalle radiazioni.

Anche Marie Curie, pensa Kostin, aveva vissuto la stessa esperienza lavorando all’isolamento del radio. Shevchenko, dal canto suo, commenta quei bagliori di luce che luccicano e bruciano la pellicola, e che contraddicono l’idea che le radiazioni siano invisibili. «Uno spettacolo pirotecnico di una spettralità sincopata», ha osservato Susan Schuppli, «un atto di registrazione radiologica, in cui l’impronta radicale del disastro si è inscritta direttamente nell’emulsione della pellicola in quanto particelle in decomposizione che ruotano attorno all’involucro esterno della telecamera».

Quelle di Kostin e Shevchenko sono testimonianze straordinarie del disastro nucleare che passano per il medium fotografico e filmico in un senso che non ci aspetteremmo. Infatti sul supporto materiale dell’immagine fa irruzione un evento che non viene semplicemente registrato ma s’inscrive nelle fibre stesse del medium, al di là del piano della rappresentazione. La qualità dell’immagine diventa testimone del contagio, della persistenza delle radiazioni nel tempo. E la pellicola s’inscrive in un divenire e continua a corrodersi. Per questo Schuppli ha definito Cronache di settimane difficili come il film più pericoloso che sia mai stato realizzato (Shevchenko del resto morirà tredici anni dopo a causa delle radiazioni accumulate nel 1986).

Un destino simile spetta ad apparecchi più sofisticati, quando bisogna rimuovere i frammenti di grafite e altri detriti espulsi dal reattore e finiti sul tetto della centrale, grandi come macigni. Vengono utilizzate macchine automatiche e teleguidate tedesche (dalla Germania dell’Est), giapponesi e sovietiche, ma senza successo: i circuiti elettrici non reggono alla radiazioni. La radioattività è così forte da perturbare persino il loro funzionamento. Non rispondono più ai comandi: è il caso di quella macchina che si avvicina al bordo del tetto precipitando nel vuoto, come mossa da una volontà di farla finita.

Una macchina che si suicida: questa breve riflessione potrebbe chiudersi con la disfunzione dei media audiovisivi in quanto immagine della catastrofe nucleare. Ma è precisamente qui che si produce uno scarto, un salto verso una soglia terribile che svela un aspetto di ben altra natura. Perché quello che è accaduto al rullino fotografico di Kostin, alla pellicola di Shevchenko o all’apparecchiatura tecnologica internazionale più sofisticata si è inscritto anche sul corpo umano. Dove le macchine hanno fallito, i «bio robot», come sono denominati, potevano farcela. Mi riferisco a quei 3500 riservisti, per lo più ragazzi, parte dei 600-800.000 «liquidatori» che, dal 17 al 29 settembre 1986, spalano 170 tonnellate di combustibile nucleare gettandole nella voragine del blocco 4, dove saranno ammassate e chiuse all’interno del sarcofago.

Armati di badile ma a volte a mani nude, questi «gatti del tetto», altro nomignolo che tenta di umanizzare l’inumano, salgono di sera in cima otto alla volta. Il loro intervento è scandito da una sirena ogni 40 secondi, sufficienti per ricevere più radiazioni di quanto un essere umano può assorbire nell’arco di una vita. Per non perdere il lavoro, i gatti del tetto annotano nei loro quaderni dei tassi d’irradiazione quotidiana inferiori dieci volte rispetto ai valori reali. Del resto lassù i dosimetri misurano 10.000 röntgen. Nelle fotografie scattate da Kostin – che butta due Nikon per realizzarle – sono visibili le strisce bianche della radioattività che sale dal tetto verso l’alto. Il gusto del piombo gli impasta la bocca e gli fa perdere la sensibilità dei denti, un gusto che Kostin sente ancora a vent’anni di distanza.

Grazie al sacrificio di questi uomini, la radioattività si abbassa del 35%. Nell’ottobre 1986 il sarcofago progettato dall’ingegnere Lev Botcharov – una struttura architettonica che ricorda quelle utopiche di Sant’Elia – è terminato. In cima viene issata la bandiera rossa; la guerra contro il nucleare, «il male nero», è ufficialmente vinta. In realtà deve ancora cominciare: i liquidatori si ammalano e chi sopravvive percepisce oggi un’indennità di 70 euro al mese.

In una video-intervista con Svetlana Alexeievitch realizzata in occasione della mostra Ce qui arrive alla Fondation Cartier nel 2002, Paul Virilio osservava che Chernobyl designa un triplo incidente: quello evidente della sostanza e della materia (l’esplosione, non diversa da un aereo che si sfracella); quello della conoscenza e della scienza (i fisici atomici che non hanno saputo misurare la gravità della situazione, restando impotenti davanti al succedersi degli eventi); quello, più sottile, della coscienza. «Quello che è stato veramente danneggiato a Chernobyl è la coscienza stessa – un incidente della coscienza, come Hiroshima e Auschwitz. Questi eventi eccedono ogni tentativo di comprensione possibile». Che la registrazione audiovisiva di Kostin e Shevchenko abbia colto questo triplo incidente prima di qualsiasi scienziato o politico, prima delle nostre facoltà sensoriali e concettuali, che la pellicola abbia reagito prima della pelle insomma, non è l’ultimo dei paradossi di Chernobyl con cui ancora oggi, a 34 anni di distanza, abbiamo a che fare.

Questo articolo è stato pubblicato su Ilmanifesto il 26 aprile 2020

Foto: La prima foto del reattore di Chernobyl, realizzata da Igor Kostin quattordici ore dopo l’esplosione