Continua il ciclo di interviste ad economiste ed economisti italiani sulla crisi economica ancora in corso. Dopo Joseph Halevi, è la volta di Giorgio Gattei. Gattei insegna storia del pensiero economico ed analisi economica presso l’Università di Bologna. Nella sua ricerca si è occupato della teoria del valore, dei prezzi e della distribuzione e delle teorie dei cicli economici. Fra i suoi scritti più recenti ricordiamo Storia del valore lavoro (2011, Giappichelli editore).

Domanda. L’emergere della crisi ha confermato la visione di alcuni economisti eterodossi secondo la quale il capitalismo tende strutturalmente ad entrare in crisi. Tuttavia, le visioni sulle cause del disastro attuale divergono. Una posizione piuttosto diffusa (appoggiata ad esempio dai teorici della rivista “Monthly Review”) è quella che attribuisce la crisi al seguente meccanismo: la controrivoluzione neoliberista ha portato ad un abbassamento della quota salari; per sostenere la domanda privata è stata quindi necessaria un’enorme estensione del credito e lo scoppio della bolla nel 2007 ha interrotto il meccanismo. Altri pensatori, come il marxista americano Andrew Kliman, ritengono invece che le cause della crisi non si possano trovare nella distribuzione dei redditi e che la depressione sia spiegabile tramite la caduta del saggio tendenziale di profitto, che è una visione tutta improntata sulla produzione. Lei cosa ne pensa?

Io non ho mai capito perché gli economisti eterodossi debbano litigare sulla causa della crisi! Certamente siamo alle prese con un fenomeno complesso che può autorizzare molteplici spiegazioni, ma tutte riconducibili ad un fattore comune: che si tratta di una crisi di sovrapproduzione (di merci e di capitale), il che significa che l’offerta è venuta a superare la domanda. Almeno su questo dovrebbero tutti concordare, dopo di che resta da chiedersi se questa sovrapproduzione sia dovuta ad un eccesso d’offerta oppure a un calo di domanda. Quale scegliere delle due alternative? La seconda certamente, come fin dal settembre 2010 una conferenza congiunta del Fondo Monetario Internazionale e della Organizzazione Internazionale del Lavoro aveva stabilito spiegando che la sovrapproduzione in atto era provocata da una caduta della domanda aggregata. Però la domanda aggregata è composta dai due elementi principali dei consumi e degli investimenti, così che il suo calo può dipendere dalla riduzione dei primi oppure dei secondi (nella realtà i due fenomeni sono intrecciati, ma per capirci meglio è opportuno distinguerli).

Il calo dei consumi. Essi sono calati perchè sono diminuiti i salari a seguito di quel fenomeno storico ormai riconosciuto a cui s’è dato il nome di “Grande Contrazione Salariale”. Praticamente dagli anni ’80 i lavoratori sono stati messi sotto pressione dalle politiche d’occupazione della “reaganomics”: flessibilità e precarizzazione, delocalizzazione e licenziamenti. Si è prodotta così una riduzione della massa salariale complessiva che ha trascinato con sé un calo dei consumi tamponato sul momento con la concessione esagerata di “credito al consumo” anche verso chi non aveva titolo per averlo, come i cosiddetti clienti NINJA: “No income, no job or asset” (non ho reddito, non ho lavoro nè patrimonio), a cui le banche offrivano comunque aperture di credito rischiosissime. E’ stata questa la stagione dei titoli (di credito) “tossici”, crollata disastrosamente nella “crisi dei mutui suprime”. Il fatto è che per sostenere durevolmente i consumi si dovrebbero aumentare salari e stipendi e non ricorrere all’azzardo dell’indebitamento delle famiglie. Ma ciò richiederebbe il rovesciamento di quella tendenza alla maldistribuzione dei redditi avvenuta dagli anni ’80 in poi che finalmente ha preso ad essere denunciata dagli economisti più avvertiti.

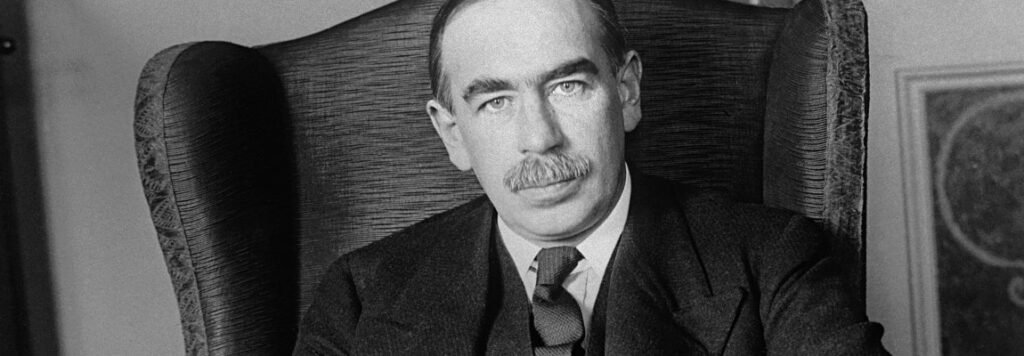

Il calo degli investimenti. Ma perché mai devono calare? Essi dipendono dalle aspettative di profitto al netto degli interessi che si devono pagare se i soldi non si hanno, oppure che si possono guadagnare se si tengono i soldi in banca. Ora, se le aspettative di profitto si fanno incerte perché la situazione economica non è positiva oppure se i tassi di interesse risultano troppo elevati, non converrà fare investimenti con la conseguenza di ridurre i profitti prodotti e farne cadere il relativo saggio. Come si vede, comunque la si metta, il risultato è lo stesso: una domanda insufficiente ad acquistare tutta la produzione offerta sul mercato con la minaccia di una caduta dei prezzi (deflazione) che è quanto di più nocivo per l’economia: se so che a produrre ai costi di oggi venderò domani a prezzi ribassati, oggi non produco ed i denari che possiedo li tengo “in forma liquida”, ossia in stand by, aspettando tempi migliori. Se sono in tanti a comportarsi così, la crisi può prolungarsi a lungo, come aveva spiegato Keynes nella Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), perché allora “il sistema sembra capace di rimanere in una condizione cronica di attività inferiore al normale per un periodo considerevole senza una tendenza decisa verso la ripresa o verso la rovina totale”.

Se quanto sopra detto è plausibile, dove sta la divergenza sulla “causa originaria” della crisi? Ciascuno potrà privilegiare l’aspetto che gli sembra più caratteristico, ma comunque la lezione che ne esce è comune, e cioè che il sistema capitalistico al momento è coinvolto in una crisi di sovrapproduzione per effetto di una offerta che supera la domanda, con le imprese che fanno fatica a fare profitti e molte sono indotte a chiudere o a licenziare manodopera. Si arriva così al fenomeno della disoccupazione di massa che dovrebbe essere il problema più importante oggi da risolvere per tutti gli economisti, e non soltanto per quelli eterodossi.

Domanda. Analizzando l’andamento dell’economia mondiale, si può notare che l’economia americana, seppur in maniera ancora debole, appare in ripresa, mentre la “Zona Euro” arranca. É quindi sensato pensare che vi siano elementi peculiari dell’Unione Monetaria Europea che hanno contribuito ad aggravare la crisi. Quali sono questi elementi e qual è stato il ruolo da essi giocato? Più in generale, se per alcuni l’UE è una struttura neutra, addirittura con un potenziale di maggiore democratizzazione, per altri è un’istituzione di classe e uno strumento d’imposizione di politiche conservatrici. Qual è il ruolo di classe giocato in Europa dalla Unione Monetaria?

Per capire come la crisi si muova a livello internazionale differenziando gli Stati Uniti dalla Europa, bisogna tenere conto di un elemento analitico ulteriore: quando si decide di fare investimento, si tiene conto non tanto del tasso di interesse monetario, ma del tasso di interesse reale che è dato dal tasso d’interesse monetario diviso per il livello dei prezzi. Questo è ovvio perché nel fare investimento bisogna considerare che, oltre a pagare l’interesse alle banche qualora i soldi si prendano a prestito, le merci prodotte dovranno poi essere vendute tenendo conto dei prezzi a venire.

Ora, in presenza di un’offerta maggiore della domanda, i prezzi sono previsti a calare (deflazione), il che vuol dire che, a parità d’interesse monetario, l’interesse reale aumenterà scoraggiando l’investimento. Per questo il profitto precedentemente guadagnato può finire per restare inoperoso nelle mani dei risparmiatori. Inoperoso? Qui opera un fenomeno che ancora a molti risulta difficile da capire. La scienza economica ortodossa ha sempre insegnato (insegna tuttora) che bisogna ridurre i salari per far aumentare gli investimenti perché i profitti non possono che essere reimpiegati nella produzione. Ma proprio gli economisti eterodossi hanno mostrato che ai capitalisti è offerta l’alternativa dell’investimento finanziario che non muove né produzione né occupazione ed è un gioco “a somma zero” perché quel che (ad esempio in Borsa) una parte guadagna vendendo a caro prezzo, l’altra lo perde perché compera a quel prezzo. Il fatto è che la funzione del risparmiatore non è affatto coincidente con quella dell’investitore e che il primo preferirà indirizzarlo verso operazioni speculative se le iniziative produttive dell’investitore gli appaiono sul momento poco redditizie o troppo rischiose.

Tutto questo è esattamente successo negli anni ’30 del secolo scorso e Keynes ne aveva magistralmente spiegato il perchè. E’ poi seguito un lungo periodo di tempo in cui presso gli economisti aveva preso piede l’idea che il ripetersi di quella Grande Crisi Deflattiva fosse diventato impossibile, così da confinarla ad un caso unico nella storia: è successo, ma non succederà più. Eppure essa si è riproposta in Giappone negli anni ’90 con un ristagno di prezzi e produzione che stenta ancora a trovare soluzione. Paul Krugman ne aveva subito scritto un libro dal titolo profetico Il ritorno della economia della depressione (1999) per avvertire che la minaccia di una “crisi keynesiana” sovrastava tuttora l’economia capitalistica, come si sarebbe dimostrato dal 2007 in poi. Ma come intervenire per rilanciare gli investimenti?

La prima soluzione che viene alla mente è quella di abbassare i tassi monetari d’interesse, che però non è decisione di spettanza delle autorità politiche ma dei “mercati” che non sono affatto condizionabili. Negli Stati Uniti si è allora intervenuto sul tasso d’interesse reale, diminuendolo mediante l’aumento dei prezzi ottenuto con la stampa di maggiore moneta (le politiche di quantitative easing adottate dalla Federal Reserve). Ma ciò non provoca inflazione? E qui le “anime belle” si sconvolgono, essendo state educate a considerare l’inflazione sempre brutta e pericolosa. Ma la deflazione è peggio – aveva già ammonito Keynes – perché se la prima “stimola eccessivamente, l’altra intralcia la produzione della ricchezza e qui la deflazione è più dannosa” per le conseguenze negative di recessione e disoccupazione.

Ciò spiega le politiche inflattive messe in atto dalla Federal Reserve che tra i propri compiti statutari ha pure quello di mantenere la disoccupazione ad un livello tollerabile. Ma l’inflazione non danneggia le famiglie, ci si domanderà? Non proprio, perché in presenza di disoccupazione l’aumento dei prezzi, inducendo i capitalisti ad investire di più, accresce gli impieghi, aumenta i salari e fa salire i consumi favorendo ulteriori investimenti; ma poi anche perché, quando la maggior produzione arriva sul mercato, i prezzi delle merci, solo temporalmente aumentati, calano a seguito della crescita dell’offerta. Ecco perché l’inflazione (in giusta misura) può risultare conveniente sia alle imprese che alle famiglie, come provato adesso dagli Stati Uniti in cui la produzione è in ripresa (addirittura alcune imprese, che avevano delocalizzato, stanno tornando a casa) e la disoccupazione è calata.

Se passiamo invece all’Unione Europea sono dolori perché la sua Banca Centrale non ha tra gli obblighi statutari quello di mantenere bassa la disoccupazione, ma solo quello di tenere i prezzi stabili, né può prestare denaro agli Stati ma soltanto a banche private. Si dice che ciò sarebbe la conseguenza del fatto che la “filosofia” della Banca Centrale Europea sarebbe stata influenzata dai governanti tedeschi indelebilmente traumatizzati dalla memoria della Grande Inflazione sofferta negli anni 1919-23. Ma da allora tanta acqua è passata sotto i ponti e loro non sono stati capaci di cambiare? Qui piuttosto valgono interessi materiali ben precisi perché una politica inflattiva, che favorisca gli investitori riducendo il tasso d’interesse reale, danneggia i risparmiatori che vedono diminuire i valori dei loro asset patrimoniali. Bisogna tener presente che sono due le “razze” dei capitalisti: gli industriali, a cui convengono interessi reali bassi per produrre a minor costo e cambio basso per esportare di più, e i finanzieri a cui invece fa più comodo interessi reali alti e cambio “forte”.

Anche tra gli nazioni può operare questa contraddizione, come ad esempio in Europa che è un insieme asimmetrico di Stati con la Germania (“nocciolo duro”) che presta alla “periferia” mediterranea” i propri capitali. La periferia, che prima o poi dovrà ripagare questi prestiti, preferirebbe una politica inflattiva per restituirli in moneta svalutata, ma ciò non conviene ai risparmiatori tedeschi che sono creditori e sono invece favorevoli ad una politica deflattiva chiamata, per occultare il loro interesse egoistico, “di rigore”. Ma pure all’interno della Germania agisce quel contrasto d’interessi del capitale industriale a quello finanziario con il primo che è necessariamente debitore per i finanziamenti bancari ricevuti per la produzione, ed il secondo, costituito da grandi risparmiatori come i fondi di investimento e anche i fondi pensione, che è creditore e perciò contrario a politiche inflattive.

La BCE sta al centro di questi due conflitti: quello tra il “nocciolo duro” creditore e la “periferia” debitrice e quello che oppone gli industriali debitori ai banchieri creditori. E se finora hanno dominato gli interessi della Germania e della finanza, come la situazione evolverà in futuro sarà anche l’effetto delle conseguenze delle elezioni europee appena compiute.