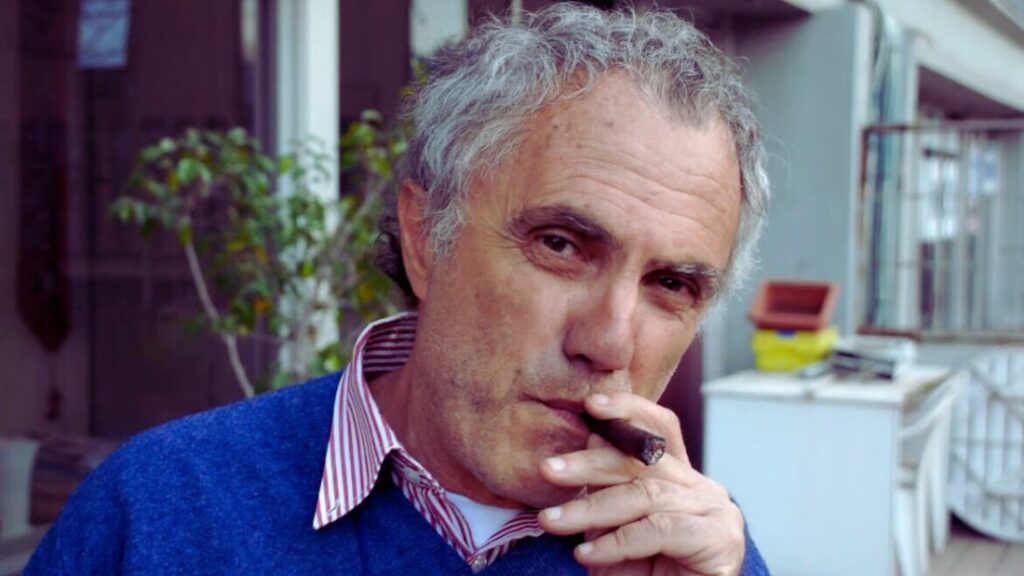

Chen è un regista teatrale israeliano, si definisce un creatore di teatro nel teatro, un attivista e un artista. Così racconta un episodio che ha cambiato la sua vita: “Stavo interpretando un ruolo in uno spettacolo intitolato Svegliati e canta di Clifford Odets. E’ una commedia americana sulla Depressione del 1929 e io interpretavo il tipico giovanotto di belle speranze. Tutta la sua famiglia è devastata dalla depressione economica e come in una catarsi alla fine dell’opera io dico loro: ‘Non dipende da noi affrontare il nostro singolo problema, dobbiamo cambiare il sistema! Il problema è il sistema capitalista dell’economia statunitense e sta a noi riuscire a cambiarlo, e solo da questo deriverà il cambiamento’… e a quel punto il pubblico applaudiva (…) di fronte a questo giovane uomo che indica una soluzione rivoluzionaria al problema sociale, economico e politico. Poi mi sono tolto il costume di scena, sono salito in macchina e ho guidato 45 minuti fino alla Striscia di Gaza. Ho indossato la mia uniforme con il grado di maggiore ed eccomi comandante di un posto di blocco, mentre blocco le famiglie palestinesi che tentano di attraversare quel checkpoint nel solito modo: ‘Avete bisogno di un permesso per andare all’ospedale, avete bisogno di un permesso per questo e quello’. E ricordo in particolare una giovane coppia con un bambino, che aveva urgenza di attraversare quel checkpoint (…) la sera stessa prima sul palco come giovane rivoluzionario e un’ora dopo sto recitando tutt’altro ruolo, con la mia uniforme di oppressore, come comandante di un posto di blocco che non permette alla gente di passare. E dunque eccomi diviso, lacerato, tra questi due personaggi che si scontrano dentro di me. Mi sono detto: devi scegliere”. Continua il suo racconto, Chen, narra altri episodi, finché “ho detto basta, mi sono rifiutato (…) il prezzo da pagare è stata l’etichetta di ‘traditore del mio popolo’. Essere considerato un traditore, sbattuto in prigione, sapere che sei ostracizzato e bandito dalla tua stessa gente”.

Chen Alon è uno dei fondatori del movimento pacifista nato durante la seconda intifada, “Combatants for Peace”. Così come Suleiman Khatib, palestinese. Entrambi sono stati proposti per il Premio Nobel per la pace nel 2017 e 2018. La tragedia palestinese Sulaiman l’ha vissuta sulla sua stessa pelle, “sono stato in prigione quando avevo 14 anni. A quell’epoca credevo nella lotta armata, ero attratto dall’idea della rivoluzione, dal fatto di saper maneggiare le armi: con la kefia che nasconde il volto, che si intreccia al mito, che so, di Che Guevara, cose così. E poi, durante il periodo di detenzione ho aderito a degli scioperi della fame con altri prigionieri che a volte duravano anche 10 giorni di fila, in un caso 17 giorni, per cercare di migliorare la vita quotidiana del carcere e il fatto di riuscirci, con una cosa così semplice mi ha fatto riflettere”. Suleiman legge Gandhi, Martin Luter King, l’esperienza di “Mandela che quando era in prigione ha letto della non violenza” e riscopre nel suo contesto religioso e spirituale la cultura della tolleranza, “quella cosa che chiamiamo tasamuh, ovvero perdono”.

Da un lato l’insopportabilità di una condizione segnata dalla contraddizione di essere democratico in abiti civili e usurpatore anche feroce una volta indossata la divisa, dall’altro la scoperta della sterilità di una lotta armata che si autoriproduce, disperata e perdente, contro un “nemico” troppo forte: nasce così, vent’anni fa, “Combattenti per la pace” e si fonda sullo sforzo di mettersi nei panni dell’altro che come te è segnato da un torto, un torto terribile come la Shoah, oppure come un’occupazione violenta, sanguinaria, che dura da 76 anni, 76 anni di espropri, violenza fino al genocidio in corso. Una strada difficile, in salita, come quando scegli di andare, tu ebreo, tu ex comandante militare, a raccontare a dei bambini palestinesi la tua storia, le tue colpe, di quando impedivi in un checkpoint a una famiglia palestinese di portare il figlio all’ospedale nel paese vicino; o al contrario tu palestinese, davanti a dei bambini israeliani racconti quell’attacco militare a un pullman pieno di civili. Più che cercare il perdono dal “nemico” cerchi di ritrovare te stesso e iniziare una nuova vita. Lo fai con tanti altri, israeliani e palestinesi con lo stesso dolore, perché le lacrime della mamma israeliana che ha perso un figlio in un agguato sono le stesse della madre del ragazzo che quell’agguato ha compiuto e in quell’agguato è morto.

“Combattenti per la pace. Palestinesi e israeliani insieme per la liberazione collettiva” è diventato un libro ricco di interviste e testimonianze curato da Daniela Bezzi. Lo edita Associazione Multimage APS – pressenza (150 pagine, 12 euro). Le testimonianze di Sulaiman, Chen, e ancora delle due co-direttrici dell’organizzazione Rana (di Betlemme) e Eszter (arrivata dall’Ungheria in Israele) e tante altre e altri sono precedute da due interventi, il primo di Luisa Morgantini, il secondo di Sergio Sinigaglia, e da un prologo, il diario di Ilaria Olimpico nei giorni della strage compiuta da Hamas. Luisa Morgantini, una vita passata a lottare contro le diseguaglianze sociali e per i diritti, prima nel sindacato dei metalmeccanici uniti nella indimenticabile Flm, poi da vicepresidente dell’Europarlamento e poi ancora al fianco delle vittime, racconta la nascita di Combatants for peace a cui ha partecipato nelle prime riunioni segrete a Beit Jala, “un villaggio nei pressi di Betlemme che entrambi (palestinesi e israeliani) avrebbero potuto raggiungere senza difficoltà. I checkpoint e il coprifuoco colpivano infatti tutta la Cisgiordania e impedivano i movimenti. Si era verso la fine della seconda intifada, iniziata dopo il provocatorio gesto di Ariel Sharon (…) di recarsi alla Spianata delle moschee”. La nascita dell’associazione avviene in uno dei momenti più bui dell’occupazione israeliana, fatta di uccisioni, utilizzo dei palestinesi come scudi umani, torture e trattamenti crudeli o degradanti dei detenuti. Più o meno, in proporzioni diverse, quel che avviene oggi a Gaza o che è avvenuto il 7 ottobre dello scorso anno durante l’azione criminale di Hamas nel sud d’Israele. Luisa stava e sta con i pacifisti palestinesi ed è un riferimento per quelli israeliani. Racconta una storia, una speranza, qualcosa di più che un’utopia. I racconti dei testimoni dell’associazione, l’elaborazione collettiva del dolore fatta mettendosi nei panni del nemico, il tentativo disperato di lasciarsi alle spalle rancore e vendetta per costruire insieme un altro mondo che dev’essere possibile, oggi che anche l’orizzonte sembra essere cancellato dal fumo delle bombe di fabbricazione americana mi riportano nelle orecchie la ricerca dell’Isola che non c’è di Bennato: un’isola “niente odio e violenza, né soldati né armi forse è proprio l’isola che non c’è”. Eppure, è la conclusione, chi ha rinunciato a cercarla “forse è ancora più pazzo di te”.

Uno stato è troppo, figuriamoci due, viene da pensare sotto l’influenza del filone anarchico che percorre il libro. Siamo proprio sicuri che l’antica e giusta battaglia per due popoli due stati” sia ancora la più sensata, la più praticabile? Cosa ne è del popolo palestinese, un tempo faro di cultura nel mondo arabo, cosa ne è delle case, gli ospedali, le scuole, le chiese? Cosa resta della – o se vogliamo, cosa è diventata la memoria della Shoah? E cosa rimane dello spirito socialista dei primi kibbutz, mentre le colonie si sommano alle colonie in Cisgiordania, e nelle sanguinose pretese di Netanyahu, domani sulle ceneri di Gaza? Cosa è rimasto degli ulivi? Provare a mettere a confronto le vittime di ieri e quelle di oggi non sarà forse la strada migliore, per quanto lunga e difficile, seguendo “la seconda stella a destra”?

Il secondo intervento che apre il libro, di Segio Sinigaglia, porta in dote l’utopia che fu di Alexander Langer e i suoi “10 punti per la convivenza”. Alex partiva da una terra condivisa da presunte etnie in conflitto tra loro, italiana tedesca e ladina. Quella di Sergio guarda alla Palestina e a due popoli più che a due stati. Rilegge la tragica vicenda degli ebrei, analizza le origini dell’odio a partire non dal 47-48, non dalla nascita dello stato d’Israele e dalla Nakba palestinese ma dalla fine del XIX secolo con la nascita del sionismo, poi con la sua trasformazione, ricorda il primo congresso del Bund, “L’Unione generale dei lavoratori ebrei di Lituania, Polonia e Russia” e il conflitto tra due orizzonti diversi: centralità dell’identità nazionale o dell’identità di classe? Fu la seconda idea, purtroppo, a vincere. Sinigaglia conclude la sua analisi così impietosa sulla deriva fascistoide di Israele come solo a un ebreo è concesso fare, con le parole di Hannah Arendt: “Anche nei tempi più oscuri abbiamo il diritto di attenderci qualche illuminazione. Ed è molto probabile che essa ci giungerà non tanto da teorie e concetti, quanto dalla luce incerta, vacillante e spesso fioca che alcuni uomini e donne, nel corso della loro vita e del loro lavoro, avranno acceso in ogni genere di circostanze, diffondendola nell’arco del tempo che fu loro concesso di trascorrere sulla terra”.