Dopo quasi dieci anni di lavorazione, esce nelle sale «The Zone of Interest»: il regista britannico Jonathan Glazer racconta la vita della famiglia del comandante di Auschwitz Rudolf Höss

Una numerosa famiglia tedesca al fiume, un’immersione conviviale nella natura, probabilmente è una gita domenicale, nel riposo dal lavoro. Gli uccelli cinguettano, il cielo è terso, l’acqua scorre placida, le fronde rigogliose si muovono al vento. Sembra di vedere un film di famiglia girato in Agfacolor alla fine degli anni Trenta, primi Quaranta. La posizione di chi osserva è lontana, a distanza, esterna alla scena che appare normale, ordinaria, banale. Ma nulla è come sembra nella zona di interesse. Nulla è come pensiamo che sia. E, soprattutto, nulla è innocente.

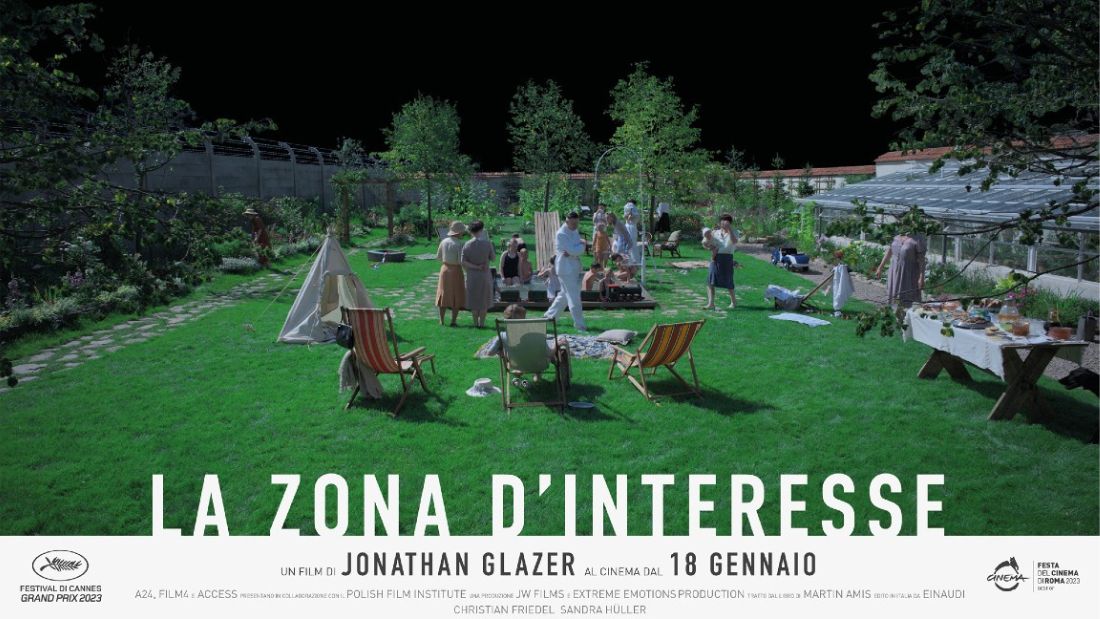

Dopo quasi dieci anni di lavorazione, esce nelle sale The Zone of Interest, del regista britannico Jonathan Glazer, premiato a Cannes con il Grand Prix Speciale della Giuria, ai Bafta come migliore film britannico, miglior film non in lingua inglese e miglior sonoro e ora candidato all’Oscar. Il titolo riprende quello dell’omonimo romanzo di Martin Amis, uscito nel 2014, di cui richiama – ma solo in alcune linee generali o dettagli isolati – anche la tematica: la vita della famiglia del comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, nella sua bella casa con giardino situata in prossimità del campo, ovvero nell’Interessengebiet, l’area di circa 40 km quadrati attorno a due dei tre lager principali (Auschwitz I, Auschwitz II – Birkenau, mentre Auschiwitz III – Monowitz rimaneva al di fuori), dal 1943 unità amministrativa indipendente, sotto controllo SS. Accanto a questa ispirazione narrativa, per ricostruire la vita quotidiana di Höss Glazer ha potuto contare anche sulla sua autobiografia, scritta durante la prigionia, in attesa dell’esecuzione.

La sceneggiatura del film riprende elementi sia dalla narrazione finzionale di Amis che dall’autonarrazione edulcorante e giustificatoria di Höss, ma per arrivare a costruire qualcosa d’altro, di più sottile e complesso. A differenza di questi due testi, dove il peso della voce, dell’ego, del protagonista è preponderante, nel film di Glazer il protagonista è sempre lontano, tenuto a distanza e osservato come dall’esterno. Höss, infatti, non è il reale protagonista del film: lo sono invece le dinamiche familiari degli Höss – il ruolo di padre, di marito, come quello di madre, di moglie, le reazioni consce e inconsce dei figli – e come queste agiscono in un contesto estremo, alterato e tuttavia storicamente accaduto.

Per quasi due ore, Glazer mette in scena la vita, tra lavoro e famiglia, del comandante di Auschwitz, descritto come un dirigente d’azienda, un manager in divisa: per la prima volta, il nazista mostrato dal cinema corrisponde alla realtà molto più di tutta la galleria di sadici, folli, perversi che si sono avvicendati sul grande schermo per decenni. Il sistema dei campi di concentramento era profondamente connesso a quello economico del Reich, le SS usavano fino all’esaurimento la manodopera schiava di Zwangsarbeiter – lavoratori coatti – in alcune società produttive da loro direttamente controllate o la affittavano ad altre aziende (IG Farben, Siemens, ecc.). Questo sforzo di ottimizzazione produttiva, tuttavia, era applicato anche allo sterminio, progressivamente industrializzato, producendo un paradosso: il miglioramento dell’efficienza dell’eliminazione nel Vernichtungslager (il campo di annientamento, che ha nel nicht il suo nucleo) lese lo sforzo bellico, distogliendo risorse.

Nella sceneggiatura di Glazer, accanto al comandante del campo, un ruolo fondamentale lo ha la moglie Hedwig, che aderisce come il marito, se non di più – o meglio, in modo più sottile, mostrando una fede che non passa attraverso il senso del dovere –, all’ideologia del regime, improntando su queste linee la gestione della casa e l’educazione dei cinque figli. Questo fu il supporto di larga parte della società tedesca al regime: partecipò, per opportunismo e brama di ascesa sociale, all’arianizzazione, ovvero la spoliazione di tutti i beni dei concittadini ebrei (che fossero fabbriche, quadri, abiti) e allo stesso tempo aderì in forma quasi mistica all’ideologia.

A differenza di tutti gli altri film su Auschwitz e la Shoah, le vittime non si vedono mai. Lo spettatore è messo nella posizione non di chi si immedesima, ma di chi osserva: gli Höss sono sempre ripresi a distanza, in campi lunghi, lunghissimi, che abbracciano gli arredi moderni della casa e l’ordine fiorito del giardino. Gli attori (tra gli altri, Christian Friedel e Sandra Hüller nei panni di Rudolf ed Hedwig Höss) compiono i loro gesti quotidiani in una casa piena di telecamere nascoste, lasciata alla sua luce naturale. Benché la produzione sia anglo-polacca, gli attori sono tedeschi e recitano in quella lingua. «Volevo evitare gli artifici del cinema, volevo guardarli come per una perizia forense», afferma Glazer. Mentre li si guarda agire, risuonano nella mente tre dei più famosi titoli di studi dedicati ai Täter, i perpetratori, ovvero i responsabili degli atti criminali ideati e messi in opera dal nazismo: il concetto di Banality of Evil enucleato da Hannah Arendt nel 1963 guardando Eichmann durante il processo di Gerusalemme; quello di Modernity and the Holocaust focalizzato dal sociologo Zygmunt Bauman nel suo studio del 1989; e infine il senso di Ordinary Men, coniato nel 1992 da Christopher R. Browning per descrivere l’operato del Reserve-Polizei-Bataillon 101 nel quadro della soluzione finale. Uomini comuni che agiscono la banalità del male nella modernità.

Glazer assorbe questi elementi e li trasforma attraverso il cinema facendo percepire l’incrinatura che solca la superficie di quel mondo quotidiano banale e ordinario. Ogni cosa – il giardino, un vestito, le tende della vicina, i giocattoli, la cura della casa, una festa elegante, una riunione di lavoro, l’amore paterno, i desideri di una moglie – ha subito uno spostamento, uno spaesamento. È l’oggetto di prima, ma non è più lo stesso perché è stato alterato da un displacement: un dislocamento, anche nel senso psicologico di rimozione, messo in atto sia durante il nazismo, che dopo la rottura radicale del mondo creato dal regime. Durante, in forma di negazione, e dopo in forma di incapacità del lutto, come scrivono gli psicoanalisti Alexander e Margarete Mitscherlich nel 1967, in libro uscito in italiano con il titolo Germania senza lutto. Psicoanalisi del postnazismo (Sansoni, 1970)

Tutte le cose, anche le più banali e minute, sono state attraversate dal nazismo, dal suo progetto di eugenetica sociale e razziale e di mistica politica, corrompendole. Se questo è vero per tutto il territorio del Reich, a ridosso del muro esterno del campo di Auschwitz il paradosso generato dalla corruzione del significato consueto delle cose, dall’inversione valoriale determinata dall’ideologia, è insopportabile.

Perché da quella posizione la distanza è azzerata: non si può non sapere cosa accade dall’altra parte del muro, anche se non lo si vede, anche se lo si nega, da lì lo si sente. Con tutti gli altri sensi, dall’udito, all’olfatto, al gusto. Le acque sono corrotte dalle ceneri, così come il vento porta al di là del muro l’odore e il rumore. Come Glazer sottolinea, ci sono due film: uno lo si vede, l’altro lo si sente. Ed è questo secondo – realizzato grazie alla colonna sonora di Mica Levi e al sound design di Johnnie Burn – a generare in chi guarda un’inquietudine ancora più profonda, che rimane addosso ben oltre la conclusione del film. È attraverso i sensi che si percepisce la profonda incrinatura delle cose, la distorsione di un ordine ossessivo e sovvertito, pervertito.

Anche le fiabe, raccontate dal padre alla figlia per rasserenarne il sonno giustamente turbato, assumono un altro significato: osservando la vita di questi distorti Hänsel e Gretel, tenuti a distanza da ogni possibile immedesimazione con loro ma percependo il loro essere – in sostanza – come noi, improvvisamente ecco che il destino della strega ci appare sotto una luce completamente diversa. Chi è la vittima e chi il persecutore? Il nazismo era ossessionato dal potere occulto degli ebrei e rappresentava il popolo tedesco come minacciato, vessato, in pericolo. Fu il vittimismo a generare il crescendo di violenza che proponeva l’aggressione come difesa, la pianificazione dell’annientamento come la soluzione.

Per la generazione dei figli del Täter e dei Mitläufer, i seguaci opportunisti del nazismo che furono la grande maggioranza, il dopoguerra ha costituito un difficile percorso di ricomposizione della relazione con gli oggetti: tutto era stato compromesso dal regime, dai giocattoli ai genitori, dalle fiabe al senso di ordine e giustizia. A distanza di ottant’anni da quei fatti storici, The Zone of Interest lascia addosso un senso fisico di inquietudine: quante incrinature attraversano le cose del nostro quotidiano? Quanti sovvertimenti valoriali distorcono la nostra visione della realtà fino a indurci a negarla?

*Elena Pirazzoli si occupa di cultura visuale, studi memoriali, difficult heritage e public history. Collabora con la rete nazionale degli Istituti storici della Resistenza, con fondazioni legate a luoghi di memoria, con Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia e la compagnia teatrale archiviozeta.

Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin il 26 febbraio 2024