In precedenti articoli si era già spiegato che il limite principale dei dati statistici INAIL che vanno a costituire, in larghissima prevalenza, il SINP – Sistema Informativo Nazionale Prevenzione – è che essi sono raccolti secondo logiche assicurative e non prevenzionali, e che sono elaborati partendo dai dati gestionali “grezzi”.

Pur con questi limiti, fino diciamo ad una quindicina di anni fa l’INAIL, non si limitava, come (purtroppo) oggi, a rendere disponibili pressoché esclusivamente dati elementari e statistici con ben pochi commenti e interpretazioni, ma conduceva analisi più approfondite attraverso soprattutto i Rapporti annuali nazionali e regionali, presentati pubblicamente ed occasioni di dibattito e confronto. Tra questi approfondimenti figuravano la situazione dei lavoratori stranieri, infortuni e malattie professionali al femminile, e qualche analisi specifica sui lavoratori allora detti da 1997 interinali, oggi somministrati. Per scelte politiche e gestionali che non possono essere trattati qui, ma che non riesco a disgiungere dal fatto che da una ventina d’anni i vertici INAIL sono stabilmente occupati da personalità legate al Centro destra, con prevalenza della Lega, se si è mantenuta un’attenzione alle differenze di genere (un Rapporto specifico viene prodotto per l’8 marzo di ogni anno) l’attenzione ai lavoratori stranieri è diminuita, presentando i pressoché nudi dati; oppure, un’analisi è contenuta (cfr. più avanti) in pubblicazioni e studi non INAIL. Ed anche alcuni specifici programmi di formazione alla sicurezza per gli stranieri, con attenzione alla transculturalità e alle relative problematiche di comunicazione, avviati verso la fine del primo decennio del secolo, sono stati abbandonati. Parimenti, non sono più disponibili i dati sui lavoratori somministrati, che pure costituiscono una minima parte dei lavoratori cosiddetti atipici (a tempo determinato, a chiamata, part time, coi voucher, stage professionalizzanti, e via precarizzando). Per amore di verità, una qualche inversione di tendenza si può osservare nella partecipazione a convegni ed eventi specializzati: ma si resta nell’ambito degli specialismi tecnici, con scarsa o nulla comunicazione/risonanza esterna.

Ora, è evidente che lavoratrici e lavoratori stranieri costituiscono un universo ampio e differenziato. Ad una prima distinzione tra stranieri provenienti dai paesi dell’Unione Europea e altri provenienti da paesi extra UE, si aggiungono alcune note chiamiamole “specializzazioni” professionali, anche quando di professionale hanno ben poco: africani dell’Africa subsahariana in agricoltura (preda di condizioni pessime di vita e lavoro, soggetti a fenomeni di caporalato ed emarginazione) o nell’industria pesante, magrebini e sudamericani nella logistica, sudamericane/i e donne dell’Est Europa nei servizi alla persona, rumeni ed albanesi in edilizia, cinesi in bar, ristoranti, commercio al dettaglio (con auto imprenditoria) e nel tessile e lavorazione di cuoio, indiani e pakistani nell’allevamento bovino e suino e nell’agricoltura intensiva, filippine/i come domestici; sempre più spesso nascono piccole attività commerciali trasversali, per lo più di asiatici, non necessariamente classificabili come “etniche”. Lo status economico sociale e il grado di integrazione di queste comunità possono variare molto (i cinesi pur relativamente ricchi restano una comunità chiusa pur nella ormai quarta generazione), e questo ha ovvi effetti sulla comprensione della lingua e su una minore o maggior debolezza sul mercato del lavoro. Debolezza per non dire ricattabilità, perché gli stranieri extra UE se perdono il lavoro dopo qualche mese perdono il permesso di soggiorno, e alla precarietà finisce per sommarsi quella che impropriamente viene troppo spesso chiamata clandestinità, o irregolarità. E per molti l’irregolarità è originaria, perché di fatto le leggi italiane sull’immigrazione rendono impossibile un ingresso legale in Italia per motivi di lavoro … ma non divaghiamo. Per restare alle specializzazioni professionali di cui si parlava prima, un’analisi corretta andrebbe fatta settore per settore, perché è evidente che non si possono mettere insieme i filippini che lavorano come domestici e i rumeni che salgono sulle impalcature, troppo diversi sono i rischi che affrontano.

Le analisi del fenomeno che si vedevano una quindicina di anni fa, almeno per gli infortuni (per le malattie professionali la presenza in Italia era normalmente troppo breve per una esposizione al rischio “efficiente”, tale da provocare cioè la malattia?) mostravano che i lavoratori stranieri si infortunavano con più frequenza dei loro colleghi italiani. E non solo perché impiegati in prevalenza in attività più rischiose, quali edilizia, agricoltura, trasporti e logistica, industria pesante: anche a parità di rischio, cioè lavorando nello stesso settore, il fenomeno infortunistico era di maggiori dimensioni rispetto ai loro colleghi italiani.

Possiamo dire che è ancora così? Diamo innanzitutto uno sguardo ai dati INAIL disponibili.

Ora, gli stranieri residenti in Italia a gennaio 2023 erano 5,050 milioni, cioè l’8,6% dei residenti totale (dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, XIII rapporto annuale sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia; nazionalità più numerosa i rumeni, cittadini UE, circa 1 milione. I cittadini non comunitari sono invece 3,6 milioni, nazionalità più rappresentate marocchina (408mila), albanese (397mila), cinese (291mila). Nel 2022 gli occupati totali erano oltre 23 milioni, oltre mezzo milione in più del 2021; tra di essi gli stranieri erano 2,4 milioni, poco più del 10% del totale.

Circa il 75% degli occupati stranieri lavora con la qualifica di operaio; solo l’1% è quadro o dirigente, un 1,7% è imprenditore, il 9,1% lavoratore autonomo. Il 60,2% degli stranieri non comunitari ed il 42% di quelli UE hanno titoli di studio superiori alle mansioni svolte (per gi italiani è il 20%).

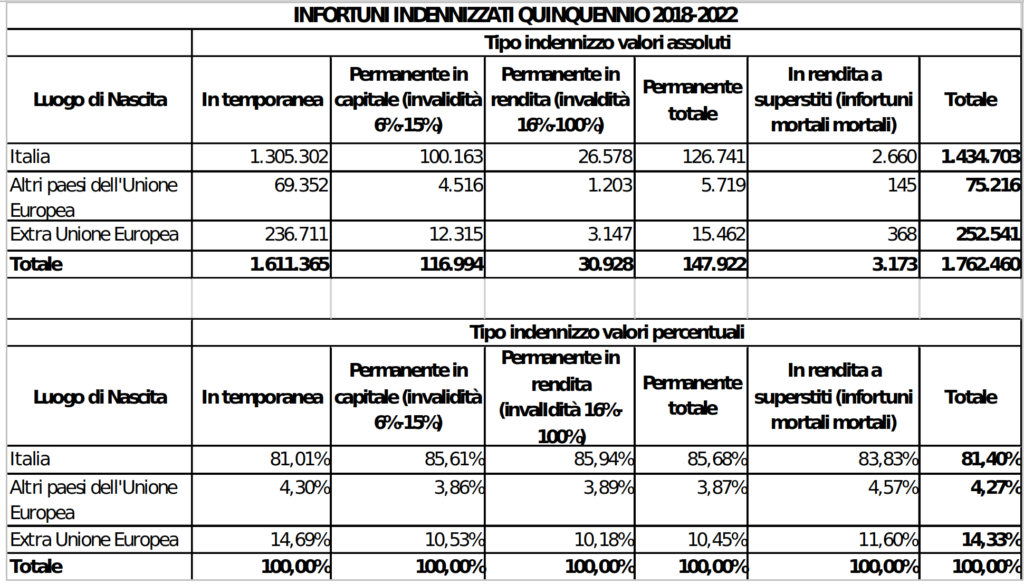

Già un rozzo paragone percentuale tra occupati ed infortuni indica che l’incidenza di questi ultimi sui lavoratori stranieri è maggiore che per i loro colleghi italiani. Per un’analisi più approfondita, sia pure rispetto ai soli 2021 e 2022, rinvio allo specifico paragrafo 8 del sopracitato Rapporto.https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-immigrazione/focus/sintesi-xiii-rapporto-mdl-stranieri-2023, basato sui dati INAIL (ancorché quest’ultima non sia citata come fonte)

Ora, senza inoltrarci in analisi complesse e di esito dubbio (per i motivi più volte esposti circa la mancanza di indici di gravità e frequenza) possiamo concludere che sì, lavoratrici e lavoratori stranieri (senza particolari differenze tra comunitari e non comunitari) si infortunano più degli italiani, se guardiamo alla frequenza; e che nel biennio considerato denunciano più malattie professionali dei loro colleghi italiani. Quanto alla gravità degli infortuni, analizzando il solo tipo di indennizzo, non paiono sussistere significative differenze; ma qui sarebbe indispensabile un calcolo specifico per gli indici di gravità, mancante, e lo stesso dicasi per le malattie professionali.

Piuttosto, la domanda da farsi è perché i lavoratori stranieri si infortunano di più degli italiani. Il Rapporto annuale di cui sopra lo spiega nella loro concentrazione in attività particolarmente rischiose quali quelle manifatturiere, di trasporto e magazzinaggio, nell’edilizia e nella sanità: il lavoratore straniero, in particolar modo quello non comunitario, provoca il 78,8% (39.667 casi su 50.363) degli infortuni denunciati nel 2022 in tali settori; non sappiamo se la percentuale di occupati stranieri in quei settori sia la medesima rispetto a quella degli italiani, ma pare che verosimilmente sia, complessivamente almeno, più bassa.

I maggiori rischi intrinseci dell’attività non possono essere però l’unica causa. Senza la pretesa di esaurire la trattazione, sussistono sufficienti evidenze empiriche a dirci che sul fenomeno influiscono:

- fattori linguistici e culturali (efficacia della formazione, comprensione di prescrizioni, norme, indicazioni, minor o maggior fatalismo, abitudini e stili di vita alimentari e non solo, presenza di reti etniche non sempre di effettivo aiuto e anzi talvolta parte attiva in fenomeni di caporalato, difficoltà – reciproca – a rapportarsi con autorità pubbliche ed organizzazione sindacali)

- maggior precarietà e debolezza sul mercato del lavoro, con conseguente accettazione di condizioni di lavoro rischiose/malpagate: scarsa qualificazione (al di là del titolo di studio formale), insufficiente conoscenza della legislazione, oggettive situazioni di povertà economica e/o difficoltà abitativa, sfruttamento attraverso paghe insufficienti e/o orari dilatati, etichettamento negativo per certe mansioni/attività, ricattabilità dovuta alla necessità del permesso di soggiorno.

Si tratta degli stessi fattori che influenzano la più generale integrazione sociale ed una “cittadinanza di fatto” piena, e quindi una soluzione è certo la loro rimozione; peraltro, sicuramente la generale precarizzazione del mercato del lavoro fa dei lavoratori stranieri, specie non comunitari, un bersaglio privilegiato di sfruttamento e comportamenti ai limiti della legalità quando non illeciti tout court, anche quando non si arriva a comportamenti illeciti.

Concludo dicendo che, nell’ambito della più generale integrazione sociale di cui sopra, sarebbero quantomeno opportune, se non necessarie, iniziative mirate, partendo però prima da analisi approfondite sui diversi settori di attività in cui lavoratrici e lavoratori stranieri si concentrano (in particolare dove finiscono per essere la maggioranza, come nel facchinaggio); analisi che con tutta evidenza mancano. Nemmeno le seconde sono nelle disponibilità di questa pubblicazione; piacerebbe se qualcuno, “colà dove si puote ciò che si vuole” (con i limiti terreni…) se ne occupasse.