Il 28 marzo è stata pubblicata dal Consiglio dei Ministri una bozza di disegno di legge che metterebbe al bando la cosiddetta “carne sintetica” in Italia, proibendone produzione, circolazione e somministrazione, con multe per chi trasgredisce da 10.000 a 60.000 euro. Questo provvedimento deriva direttamente da una mobilitazione portata avanti dalla principale organizzazione di imprenditori agricoli in Italia, Coldiretti, che a partire dal dicembre 2022 ha raccolto in Italia 350.000 firme contro quelli che chiama “cibi sintetici”. Si è già sottolineata altrove l’infondatezza di questo ddl che, essendo incompatibile con i principi di libera circolazione delle merci in UE, non potrebbe di fatto essere applicato. Inoltre, si è criticata la rappresentazione distorta del “cibo sintetico” da parte della Coldiretti. Così come si è evidenziata la fondamentale contrapposizione tra l’asse governo/agricoltori da una parte e associazioni ambientaliste/animaliste dall’altra.

Mi pare però che sia mancata una valutazione propriamente politica sulla carne coltivata e in generale sull’innovazione sociotecnica in ambito alimentare. In questo articolo, dopo aver introdotto la tematica, mi interessa riflettere brevemente sulle forme che ha preso il dibattitto pubblico in Italia dopo la pubblicazione della bozza di ddl, per evidenziarne le aporie e da qui cominciare ad articolare alcuni spunti critici, partendo da una prospettiva di ecologia politica e intersezionale. Il principale obiettivo non è quello di “risolvere” un problema così vasto, quanto di evidenziare alcune ambiguità, rischi, ma anche opportunità, come strumenti per guidare un’immaginazione politica radicale attorno al cibo nel contesto della crisi ecologica contemporanea.

La carne colturale – un cibo per il futuro?

Vale la pena soffermarsi brevemente a spiegare che cosa sia la “carne sintetica” o, utilizzando il nome che si è più diffuso nel mondo della ricerca, la “carne colturale”. Tra le diverse proposte di cibi innovativi che oggi entrano nel mercato, o la cui commercializzazione è in fase di approvazione (farine di insetti, prodotti da fermentazione microbica, alghe, funghi, ecc.), si tratta di quella che maggiormente ha attirato l’attenzione delle diverse associazioni di categoria e fazioni politiche. In parte ciò è dovuto al fatto che l’UE ha dichiarato che questo alimento potrebbe essere introdotto a breve nel mercato comunitario[1]. In parte, essendo un potenziale sostituto di uno dei cibi che sono maggiormente valorizzati nelle società contemporanee, la carne colturale può risultare particolarmente scomoda. Tuttavia, mi pare che la rilevanza di questo nuovo cibo abbia anche molto a che vedere con l’immaginario e la sua capacità di mettere in discussione un ordine capitalista patriarcale-specista ove l’addomesticamento e la macellazione di altri animali pare “condensare” il privilegio dell’uomo bianco, maschio e proprietario di disporre delle vite altrui per la fruizione (e il piacere) personali.

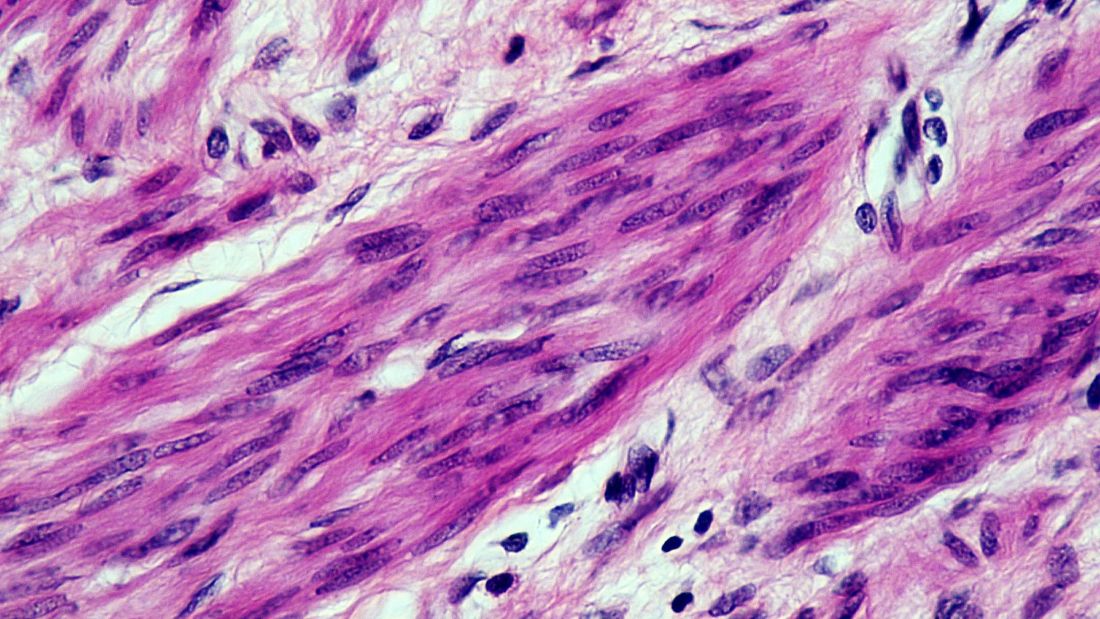

Per cominciare, non si tratta di una carne propriamente “di sintesi”, poiché si parte da cellule organiche, animali, che vengono fatte proliferare. Si fa una piccola biopsia o prelievo del sangue su un animale vivo, da cui si selezionano delle cellule che, poste all’interno di un bioreattore su un liquido di coltura ricco di zuccheri, ormoni e altre sostanze che ne permettono la crescita[2] proliferano in maniera filiforme. Queste cellule possono essere fatte “specializzare” così da produrre sia proteina che grasso, in modo da assomigliare sempre più alla carne degli animali. Da una biopsia di 0,5 grammi è possibile ricavare circa 5000 kg di carne colturale, paragonabile a 50.000 hamburger.

Il primo assaggio pubblico è avvenuto nel 2013 per parte di Mosa Meat (Paesi Bassi), una delle maggiori start up coinvolte in questo business, dopo un lungo percorso di ricerca. Ad oggi, sono centinaia le sperimentazioni in atto nel mondo (i laboratori più attivi sono in Europa e UK, ma anche Israele, USA, Olanda), ma nonostante una prima approvazione da parte della FDA negli USA, la carne colturale non viene commercializzata se non in casi veramente isolati (Singapore, alcuni ristoranti Israeliani previa firma di una liberatoria). Lo scostamento tra avanzamento della ricerca ed effettiva commercializzazione è dovuto in parte alle necessarie procedure di verifica a livello istituzionale che si stanno rendendo necessarie per testarne la sicurezza, ma per lungo tempo il maggiore ostacolo è stato economico, dal momento che questo cibo risulta ancora molto più costoso del suo corrispettivo tradizionale.

La produzione della carne colturale si colloca all’interno di un campo più ampio, i novel food: cibi tradizionali prodotti in modi innovativi (agricoltura di precisione, idroponica, verticale, insetti, ecc.), o cibi del tutto o in parte nuovi che si propongono di sostituirne altri ben noti (proteine post-animali, carboidrati alternativi). Di particolare rilievo in questo contesto sono le “proteine alternative”: alimenti proteici che possano essere sostituti della carne tradizionale, come i burger a base vegetale altamente processati, gli insetti, i lieviti e la carne colturale stessa.

Si tratta di innovazioni che si collocano pienamente nel contesto della crisi ecologica. Riconosciuta la fondamentale insostenibilità delle forme di allevamento e pesca contemporanee, e a fronte di una crescente (quanto meno presunta) domanda di prodotti animali, queste innovazioni darebbero la possibilità di accedere alle proteine e anche ai gusti e alle preparazioni tipiche della carne, ma diminuendone drasticamente l’impatto ambientale.

Quella che Isha Datar, una delle fondatrici di New Harvest – start up leader nel settore – chiama “post-animal bioeconomy”[3] incorpora infine una narrazione “animalista”, in cui si valorizza la possibilità di consumare cibi assimilabili a quelli animali senza però imporre sofferenza e sfruttamento a questi ultimi. L’ultimo vantaggio proposto della carne colturale e di altri cibi post-animali riguarderebbe la salute: grazie all’ambiente estremamente controllato in cui avviene la proliferazione, è possibile evitare l’utilizzo di antibiotici, inoltre è possibile modificare geneticamente le cellule a piacere, così da diminuire la quantità di grassi saturi, ad esempio, o aggiungere microelementi benefici.

Dentro il quadro propostone da chi fa ricerca in questo campo, si tratta di un “cibo perfetto”, capace di far fronte alle incognite della crisi climatica, forse addirittura di mitigarla, e di risolvere quella che certamente si delineerà come una crescente difficoltà di accesso ad un cibo nutriente e sano per tutta la popolazione. Essa delinea un orizzonte di abbondanza, ove scarsità, fame nel mondo, danno ambientale, possono essere risolte attraverso soluzioni tecnologiche alla portata di tutti[4].

È però necessaria cautela. I processi produttivi rimangono ad oggi relativamente ristretti, spesso a livello di laboratorio, per cui è difficile valutarne con una certa sicurezza gli impatti ecologici e socio-economici. Le stime sono abbastanza incoraggianti, ma a volte ritoccate al ribasso[5]. La carne colturale presenterebbe degli (evidenti) vantaggi in termini di consumo di suolo, una parziale riduzione del consumo di acqua, ma un risparmio energetico significativo solo se paragonata alla carne bovina: si tratta comunque di una produzione energivora, le cui emissioni di CO2 e altri gas serra sono tutt’altro che marginali. Rimane inoltre aperto il problema dell’accettabilità da parte del pubblico, in particolare per questioni di gusto[6] Infine, trattandosi a tutti gli effetti di un OGM, si sollevano anche dubbi riguardo alla salute e alla sicurezza alimentari.

Un dibattito polarizzato

La pubblicazione della bozza di ddl da parte del governo Meloni e del suo ministro Lollobrigida ha fatto (per pochi giorni) accendere i riflettori dell’opinione pubblica su questa strana creatura della tecnoscienza che, guarda caso, è stata proprio nominata “carne Frankenstein” dai suoi detrattori. Il dibattito si è istantaneamente polarizzato su due posizioni: pro e contro, che a loro volta hanno intercettato delle fazioni politiche. Essendo coloro che si oppongono alla carne colturale conservatori (e spesso reazionari), tutta l’ala progressista del dibattito si è forse quasi istintivamente schierata a favore, assieme alla scienza, individuata come portatrice di una visione razionale e illuminata sui problemi del presente contro l’oscurantismo del governo. Più o meno in questi due posizionamenti si è risolto l’intero dibattito.

Gli argomenti portati contro la carne colturale da Coldiretti e governo riguardano principalmente tre aspetti: i rischi per la salute, la difesa del patrimonio agricolo e culturale italiano (ossia, le “tradizioni” e il “Made in Italy”), e la difesa dell’economia di piccola e media scala dal potere delle multinazionali e del grande capitale. Nel volantino prodotto da Coldiretti si costruisce una narrazione, visiva e discorsiva, dicotomizzante che pone da una parte il “cibo naturale”, con immagini colorate e gioiose che dipingono una rappresentazione (inutile dirlo, distorta) dell’idillio rurale italiano, dall’altra il “cibo sintetico”, dove prevale la gamma dei grigi, dove le persone sono immagini sfigurate, e dove l’ambiente è morto, inquinato dall’attività che avviene in laboratori dove il materiale manipolato è pericoloso ed evidentemente nocivo.

Ad essere tossica in questa immagine però non è la carne, ma la narrazione[7]. Nell’universo rassicurante dello status quo contadino converge tutto l’immaginario di una vita conciliata con la “natura”, dove tuttavia scompaiono la violenza subita dagli animali negli allevamenti e nella macellazione, le relazioni di dominio, le forme di lavoro nocivo che ruotano attorno all’industria della carne e dei derivati animali, il devastante effetto che gli allevamenti – intensivi e non – hanno sulla biosfera (emissioni di gas serra, eutrofizzazione delle acque, consumo di suolo), l’utilizzo di prodotti chimici e di sintesi (questi sì) per trattare animali sempre più malati e vulnerabili a causa delle condizioni di vita in cui si trovano. Inoltre, questa forte dicotomia tra naturale e sintetico maschera il carattere non-naturale, non neutro, e perciò mai innocente delle forme di produzione di cibo, che si caratterizzano sempre come dispositivi sociali guidati da logiche culturali, ideologiche, socioeconomiche, di potere, e che mai prescindono da una con-fusione tra umano e oltre-che-umano. Reificando la “natura” e le “tradizioni” come luogo sicuro rispetto ai rischi dell’innovazione tecnoscientifica, si crea una risposta reattiva dove la salvezza dalla catastrofe ecologica non è altro che un arroccamento in ciò che è dato e conosciuto – non importa quanto ciò sia violento, ingiusto, dannoso.

A dir poco grottesco il dibattito avvenuto a Porta a Porta il 30 marzo 2023, dove una schiera di maschi, bianchi e di età elevata (Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Luigi Scordamaglia, presidente di Assocarni, il nutrizionista Giorgio Calabresi, lo chef Gianfranco Vissani – un gruppo ben bilanciato, giusto?) seduti attorno al tavolo del conduttore Bruno Vespa, sono stati messi in dialogo a distanza con il ricercatore del CIBIO dell’Università di Trento Luciano Conti, unica voce favorevole, sciorinando una serie imbarazzante di luoghi comuni su “quanto è buona la fiorentina” e sulla virtuosità degli allevamenti italiani rispetto ad altri nel mondo, tacendo, naturalmente, non soltanto gli ingenti danni che provocano sui territori, ma anche il fatto che la produzione italiana non soddisfa il fabbisogno nazionale. Questo dibattito ha dato il polso del posizionamento di una parte della popolazione italiana, della sua compagine vetero-patriarcale, specista e anche, diciamolo, nazionalpopolare che, a prescindere, si schiera contro qualsiasi messa in discussione della superiorità della Tradizione agroalimentare italiana.

Dall’altra parte, la tendenza delle grandi testate giornalistiche nazionali è stata di costruirsi una posizione progressista “per opposizione”[8]. Ha intercettato il supporto della scienza e di certi movimenti ambientalisti e animalisti per coalizzare una compagine eco-modernista, razionale e illuminata a supporto della carne colturale. Quanto questa rappresentazione davvero risponda a una parte dell’opinione pubblica rimane da capire, tuttavia il suo effetto performativo è sicuramente quello di “costruire” un potenziale bacino di consumo per questa nuova merce, e una legittimazione nei confronti della sua introduzione nel mercato. Infatti, opponendosi al discorso regressivo di governo e Coldiretti, questo schieramento “progressista” tende ad accettare e riprodurre acriticamente il discorso prodotto dall’apparato tecnoscientifico rispetto alla carne colturale, introiettandone la “narrativa promissoria”[9] e facendosi paladino di un progressismo tecno-ottimista che, lasciandosi alle spalle il peso delle tradizioni e del radicamento territoriale, promuove la sostenibilità ambientale, la salute e l’etica nell’alimentazione. Si va quindi pian piano delineando una dicotomia in cui, per richiamare Gaber, la carne animale è di destra, quella coltivata è di sinistra. Ma è veramente il caso di chiedersi, a questo punto: ma cos’è la destra, cos’è la sinistra?

Vi è, al fondo, una narrazione condivisa tra chi supporta e chi si oppone alla carne colturale e agli altri cibi “innovativi”: quella della mancanza di via d’uscita dal sistema corrente. Per il messaggio conservatore, la soluzione è continuare quello che già si fa, poiché si tratta del “migliore dei mondi possibili”. Per l’entusiasmo progressista, un “technical fix” al problema dell’insostenibilità dell’allevamento animale è così allettante perché nell’orizzonte della crisi socio-ecologica presente, che delinea scenari di scarsità e limite, promette – come già il mito della crescita verde e dello sviluppo sostenibile, e sappiamo con che risultati – di poter continuare a consumare come facciamo, e anche di più. In questo senso, la carne colturale trova con diritto un posto sul palcoscenico dell’Antropocene inteso, con Stefania Barca, come “narrazione padronale”[10]: una (falsa) risposta ai problemi della crisi ecologica, articolata dai soggetti dominanti e dentro lo stesso sistema che l’ha prodotta, guidata dalle stesse logiche e che mira a mantenerne intatto il funzionamento complessivo.

Appunti per un’ecologia politica dell’innovazione alimentare

Parte del patrimonio “metodologico” della sinistra ha sempre riguardato una riflessione critica sulla scienza, sull’innovazione, sulla tecnologia. Non necessariamente per bloccarle o eliminarle, anzi spesso il contrario. Tuttavia, è sempre stato importante capirne gli intrecci e le dinamiche di dominio, gli interessi che favoriscono, chi ne detiene i processi e i benefici, quali sono i suoi effetti socioeconomici. Nel contesto della crisi ecologica, è evidente che una riarticolazione della produzione e del consumo di cibo sia necessaria, ma è altrettanto evidente l’urgenza di non lasciare che le traiettorie di trasformazione del sistema alimentare siano dettate dagli investimenti di capitali ad alto rischio, come nel caso della gran parte delle innovazioni alimentari. Non si tratta di negare il valore degli alimenti innovativi tout court, quanto di disinnescare il modo di pensare a una dimensione e aprire una deliberazione collettiva circa i bisogni sociali e le forme di libertà che vogliamo costruire per noi e le “specie compagne”[11] con cui condividiamo la Terra. Dibattito in cui questi nuovi “ibridi” che potrebbero caratterizzare le diete del futuro possano essere soppesati, valutati, deliberati.

In ciò che rimane, vorrei proporre alcuni punti di attenzione, alcune domande del tutto aperte, che aiutino ad articolare delle riflessioni critiche circa la carne colturale e più in generale innovazioni sociotecniche in ambito alimentare.

- Classe. La ricerca e lo sviluppo della carne colturale avvengono spesso in realtà di nicchia, progetti e start-up relativamente piccoli che spesso si dipingono di umanesimo, ambientalismo e animalismo, promuovendo l’idea di un’imprenditoria “dal volto umano”. Tuttavia, gli investimenti che piovono sul settore vengono dai colossi del big-tech, della carne tradizionale, e da altre forme di capitale ad alto rischio che vi vedono un nuovo ambito per la creazione di profitto. In queste circostanze, immaginare che questa innovazione possa “sfamare l’Africa” (è una prospettiva che realmente guida l’azione di chi fa ricerca, talvolta) risulta decisamente ingenua nella sua incapacità di mettere a fuoco le cause della malnutrizione a livello mondiale, che non riguardano la scarsità di cibo, ma la distribuzione iniqua delle risorse, le perversioni del mercato globale, le politiche di privatizzazione del cibo in quanto bene comune. Coldiretti, in questo senso, appare più consapevole, poiché menziona il problema del grande capitale come fonte di standardizzazione e impoverimento di ampi settori della popolazione. Tuttavia, la sua narrazione è tipicamente populista: il male è nell’Altro, e questo altro è un soggetto distinto da me, è un soggetto specifico, non un sistema. Questa costruzione invisibilizza gli aspetti sistemici del dominio: il capitalismo come complesso di relazioni di ri/produzione, il patriarcato, lo specismo. Il progressismo moderato, che non nomina il capitalismo, lascia problemi chiave quali accesso, proprietà, sovranità alimentare alle destre. Se i regimi di proprietà rimarranno invariati, queste forme di innovazione sociotecnica saranno l’ennesimo spazio di accumulazione per il capitale, che crea recinzioni e privatizza l’accesso al cibo. A livello di consumo, inoltre, il prezzo della carne colturale rimane fuori dalla portata delle fasce più fragili della popolazione, potenzialmente amplificando il divario tra coloro che si possono permettere di consumare in modo “etico” e coloro non possono farlo.

- Specie. Spesso la carne colturale viene intesa come uno strumento per rifondare le relazioni inter-specie, verso una nuova alleanza e convivenza con gli altri animali, che potrebbero diventare davvero delle “specie compagne” invece che “cose” da utilizzare. Ma come per la fame nel mondo, la natura delle relazioni tra specie non è un problema tecnico: si tratta di relazioni socio-ecologiche (di produzione e riproduzione), di forme di convivenza costituite su reiterate forme di interazione e che rispondono a degli interessi specifici. Non sarà un’innovazione a cambiarle, ma la politica dei corpi che saremo in grado di praticare.

- Genere e razza. Può la carne colturale deflazionare la cultura maschile della carne e del macello che si interseca con, e rinforza, il dominio di genere, supportando la costruzione dei corpi femminili come mera “carne”[12]? Il cibo post-animale apre in effetti a delle sensibilità (xeno)femministe, e forse vegetariane: il fatto di non far lavorare dei corpi animali per il nostro sostentamento (produzione di latte e uova compresa), riducendo o eliminando la violenza del processo produttivo. Allo stesso tempo, l’animale non umano come “bestia da soma”[13] è intrecciato all’immaginario del soggetto razzializzato come schiavo. In un’economia del cibo post-animale, sarà possibile scardinare questi immaginari per promuovere delle relazioni orizzontali, dove ogni vita conti allo stesso modo: donna, nera, non-umana, vecchia, giovane, grassa, non abile? Non basta però ridurre il ruolo dell’animale nell’equazione produttiva: è importante chiedersi quali tipi di tecnoscienza pratichiamo, e se non siano nuovamente disincarnati, androcentrici, bianchi e proprietari. Una politica femminista e antirazzista dell’innovazione alimentare incorpora logiche “minoritarie” nella propria progettazione e implementazione, ripensando regimi di proprietà e accesso, culture del sapere e visibilità.

- Corpo. La carne colturale ha uno statuto ontologico ambiguo: si forma a partire da cellule animali, caratterizzanti la carne, eppure secondo la definizione che ne dà il vocabolario (“parte muscolare del corpo dell’uomo e degli animali”), non lo è. È animale, non animale, post-animale? Certamente, ci pone di fronte alla possibilità di produrre cibo mentre il corpo scivola in secondo piano, cibo che si presenta come quasi astratto, vita senza organismo. Eppure il corpo, i corpi, ci sono sempre: coloro che studiano, ricercano e poi praticano la coltura, il corpo dell’animale da cui la biopsia viene estratta – che valore avranno i corpi non-umani in un’economia del cibo post-animale, se mai ci sarà? Potrebbero acquisire un valore intrinseco, valore di esistenza, invece che essere semplicemente “carne da macello”? Qualcosa che rimane perturbante nel discorso attorno alla carne colturale è l’idea di “efficienza” ed efficientizzazione del processo produttivo: che senso ha – ci si chiede – passare attraverso tutto lo sforzo energetico, di lavoro, di risorse, che costruire una vita animale implica, quando si può avere il pezzo che ne desideriamo direttamente da un bioreattore? Che implicazioni ha introiettare questo discorso che misura la vita in quanto produttività, e dove il cibo è pensato in modo astratto dagli organismi che lo compongono, in modo quasi feticistico? E inoltre: come pensare questa materia organica che si distacca dalla sua esistenza in quanto essere senziente, eppure prolifera?

- Territorio. L’idea che sia possibile produrre grandi quantità di carne con un consumo di suolo ridottissimo apre a forti ottimismi riguardo alla possibilità di promuovere delle diete più sostenibili e biodiversità su larga scala. Immaginiamo le estensioni di terreno oggi dedicate al pascolo o, ancor di più, alle colture dedicate agli animali da allevamento: questi potrebbero rinselvatichirsi, ospitare nuovamente una miriade di specie animali e vegetali lasciate libere di proliferare. Certamente, questa è una delle prospettive più allettanti che la carne colturale propone, anche se lascia aperti dei forti interrogativi circa le forme di relazione che le società umane hanno costruito nei secoli con le proprie nicchie ecologiche anche attraverso l’addomesticamento, e che difficilmente possono essere rapidamente abbandonate: vi si radicano culture, saperi, estetiche e modi di vita che sicuramente richiederebbero quanto meno un adattamento. Ma i maggiori dubbi dal mio punto di vista risiedono su un altro livello: come sappiamo, il capitalismo fagocita qualsiasi spazio lasciato libero, poiché la vita lasciata a sé stessa è, semplicemente, improduttiva e, in quanto tale, senza valore. Quei campi potrebbero diventare spazio per la produzione di biocarburanti? Oppure le aree selvatiche verrebbero recintate e privatizzate in quanto produttrici di “servizi ecosistemici”? La tecnologia, di per sé, non risolve un problema che ha a che vedere con il “regime ecologico”[14] che guida i processi di valorizzazione della vita.

- Il “dogma della proteina”. Nella polarizzazione del dibattito sulla carne colturale si dibatte se sia meglio quella animale o quella fatta nel bioreattore. Tertium non datur. Eppure, un discorso circa la riduzione del consumo di carne e derivati animali, se non addirittura la loro eliminazione, è non solo disponibile ma anche supportato scientificamente per i suoi benefici sulla salute umana e del pianeta. Nell’Occidente a capitalismo avanzato non abbiamo nessuna deficienza proteica a livello di popolazione, anzi, siamo in marcato sovrappiù. Non c’è nessuno bisogno “nutrizionale” di inventare alternative alle proteine animali, perché possiamo già fare senza, o con quantità estremamente ridotte. L’avvento di forme di carne o proteine “sostenibili” tende ad accreditare l’importanza, la piacevolezza e il significato stesso di questi prodotti. Potrebbero addirittura, per un ironico effetto di rimbalzo, aumentarne il consumo complessivo.

- Interesse. A che cosa e a chi serve l’innovazione, allora? Innanzitutto, a creare profitto. Le multinazionali della carne hanno da tempo iniziato a investire in proteine alternative plant-based. Il loro obiettivo non è quello di sostituire la propria carne (anche se con la crisi climatica incombente, potrebbe darsi questa necessità), quanto piuttosto espandere la propria nicchia di mercato, e ci sono riuscite, per esempio includendo nella platea dei consumatori dei fast food anche persone vegane, diminuendo per altro la conflittualità che il mondo animalista nutriva nei loro confronti. Il destino della carne colturale potrebbe essere simile: non una sostituzione della carne tradizionale, ma un’ulteriore aggiunta nel mercato, probabilmente per le persone sensibili a questioni ambientali e animali ma non sono ancora disponibili a fare il passo della riduzione (vegetariani e vegani, in generale, pur essendo generalmente favorevoli a questa innovazione, non ne sentono la necessità). La carne colturale viene presentata come necessaria per soddisfare una richiesta globale in aumento, nell’evidenza che una riduzione del consumo non si è verificata negli ultimi decenni. Tuttavia, è necessario prima di tutto chiedersi: cosa ne sarebbe del consumo crescente di carne se si tagliassero i sussidi all’allevamento e si obbligasse l’internalizzazione dei suoi costi ambientali, sociali, riguardanti la salute, se si penalizzassero i messaggi a favore del consumo di carne? L’utilità sociale reale in questo contesto non è per nulla data, ma eventualmente da verificare collettivamente (per es. antispecistə che per motivi di salute devono consumarla).

- Risorse. Nella ricerca sulla carne colturale convergono fortissimi investimenti da parte del capitale privato. Ma soprattutto, vi si dedicano intelligenze e risorse collettive, per esempio attraverso i centri di ricerca nelle università, o nei partenariati pubblico-privati che supportano lo sviluppo di questa tecnologia. Per non parlare di quanto del sapere già sviluppato nella ricerca biomedica vi sia confluito. È necessario reclamare una deliberazione collettiva rispetto dove canalizzare delle risorse che sono comuni, non soltanto private.

- Saperi. Oggi, le informazioni e i saperi riguardo ai cibi innovativi vengono principalmente dalle associazioni di categoria e dall’apparato tecnoscientifico – anche perché si tratta di una realtà molto distante dalla quotidianità. Che altro discorso siamo capaci di creare attorno all’alimentazione e all’innovazione tecnologica, che sappia portare differenti saperi e punti di vista all’interno di “conversazioni non innocenti [15] che sappiano farsi carico delle politiche dei corpi e dell’alimentazione? Sarà importante costruire saperi “ribelli” attorno all’innovazione alimentare, anche nell’ottica della sua appropriazione e comunalizzazione.

In conclusione, l’irruzione della carne colturale negli immaginari del cibo in tempi di crisi ecologica apre delle interessanti questioni riguardanti l’ecologia politica, e la politica ecologica, dell’alimentazione. Partendo da un dibattito contingente ho provato a suggerire l’urgenza politica di una riflessione condivisa circa le forme future di produzione di cibo. La narrazione dominante si dicotomizza tra i difensori reazionari di ciò che già c’è e una fetta progressista che in un modo direi neo-Malthusiano, pare porci di fronte all’inevitabilità di una tecnologizzazione ed efficientizzazione della produzione alimentare per soddisfare i bisogni in crescita di una popolazione mondiale la cui crescita sembra “impazzita”. La prima urgenza che emerge dal punto di vista dell’ecologia politica è un’interrogazione critica circa desiderabilità, necessità e implicazioni di queste nuove tecnologie. Dalla progressiva astrazione e deterritorializzazione (de-corporealizzazione?) della produzione, al rischio (concreto, potremmo anche dire alla fattualità) che attraverso brevetti e recinzioni del sapere collettivo gli alimenti innovativi diventino un nuovo orizzonte di accumulazione per un capitalismo in crisi, il punto non è dismettere qualsiasi tecnologia o idealizzare delle pratiche contadine “tradizionali” come depositarie di un rapporto idilliaco e naturale con l’ambiente. Al contrario, problematizzando la dicotomia naturale/artificiale, è necessario porre delle domande politiche circa quali tecnologie possano aiutarci a ristabilire dei rapporti di equilibrio dinamico con il resto della biosfera, e soprattutto circa quali forme di relazione socio-ecologiche possano sottendere dei rapporti liberati. Non si tratta allora né di demonizzare né di idealizzare le prospettive per un cibo post-animale. Esso potrebbe, in alcuni casi e in certi contesti, avere un’utilità. Ma non sarà ciò che permette di dare una svolta alle diete verso la sostenibilità, né la base per relazioni che non si basino sul dominio. E’ necessario porsi domande politiche circa i rapporti di genere, razza, specie, classe che supportano la valorizzazione capitalista. Il “technical fix” non cambia i rapporti di forza. Le destre si collocano in uno spazio di critica al capitale globale in modo populista: indicando in astratte “multinazionali” e “capitale hi tech” le responsabili dei rischi, della standardizzazione alimentare, e della perdita di sovranità alimentare della popolazione. Questi discorsi intrecciano paure e risentimenti reali, che si intensificano in momenti di incertezza e precarizzazione quali quelli che viviamo. Da sinistra, abbiamo dei nomi e dei concetti migliori per descrivere tutto questo: capitalismo, patriarcato, colonialismo, razzismo e specismo. Sono parte di una matrice di potere unica e tuttavia fluida e sfaccettata, che si articola diversamente in contesti e relazioni singolari. La lotta per la giustizia ambientale e alimentare futura si gioca nella contestazione di questi assi di potere, e in una riappropriazione dei mezzi tecnologici per sperimentare relazioni interspecie incorporate, viventi, intelligenti, desideranti.

Note

[1] https://www.ilsole24ore.com/art/carne-sintetica-l-allarme-richieste-via-libera-europa-2023-AEIs8lWC

[2] Uno dei maggiori problemi produttivi è per molto consistito nel fatto che le cellule proliferano particolarmente bene (sicuramente in modo non casuale) nel siero bovino uterino, che può essere ricavato solo a spese della vita di mucca e vitello: una contraddizione per una carne “senza animali”. Tuttavia la ricerca pare stia superando questa impasse con recenti innovazioni.

[3] Datar, I. (2015). Food of the Future—The Post-Animal Bioeconomy. SXSWECO Keynote Address. Available at https://www. youtube. com/watch.

[4] Una delle prospettive di implementazione della produzione di carne colturale fuori dai laboratori include dei bioreattori “domestici” per l’autoproduzione.

[5] Tuomisto, H. L. (2019). The eco‐friendly burger: Could cultured meat improve the environmental sustainability of meat products? EMBO Reports, 20(1). https://doi.org/10.15252/embr.201847395

[6] Bryant, C., & Barnett, J. (2020). Consumer Acceptance of Cultured Meat: An Updated Review (2018–2020). Applied Sciences, 10(15), 5201. https://doi.org/10.3390/app10155201

[7] Sul concetto di “narrativa tossica” si veda: Armiero, M. (2021). L’era degli scarti: Cronache dal Wasteocene, la discarica globale. Einaudi.

[8] Si veda, ad esempio, https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/04/04/carne-sintetica-litalia-la-vieta-alla-scienza-serve-tempo-ma-i-vantaggi-sarebbero-molteplici/7118443/

[9] Jönsson, E. (2016). Benevolent technotopias and hitherto unimaginable meats: Tracing the promises of in vitro meat. Social Studies of Science, 46(5), 725–748. https://doi.org/10.1177/0306312716658561

[10] http://www.iaphitalia.org/stefania-barca-lantropocene-una-narrazione-politica/. Si veda inoltre Barca S. (2023) Forze di riproduzione. Edizioni Ambiente.

[11] Haraway, D. J. (2016). Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene. Duke University Press.

[12] Adams, Carol. Carne da macello. La politica sessuale della carne. Una teoria critica femminista vegetariana (2020).

[13] Taylor, S. (2021) Bestie da soma. Disabilità e liberazione animale. Edizioni degli Animali; si veda anche Ko, A., & Syl, K. (2020). AFRO-ISMO. Cultura pop, femminismo e veganismo nero. VandA edizioni.

[14] Moore, J. W. (2023). Ecologia-mondo e crisi del capitalismo: La fine della natura a buon mercato (G. Avallone, a cura di – edizione ampliata). Ombre Corte.

[15] Haraway, D. (2020). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In Feminist Theory Reader (5a ed.). Routledge.

Questo articolo è stato pubblicato su Effimera il 12 maggio 2023