«Perché ci indigniamo tanto contro la guerra, Lei e io e tanti altri, perché non la prendiamo come una delle molte e penose calamità della vita? La guerra sembra conforme alla natura, pienamente giustificata biologicamente, in pratica assai poco evitabile […] finché esistono stati e nazioni pronti ad annientare senza pietà altri stati e altre nazioni, questi sono necessitati a prepararsi alla guerra…».

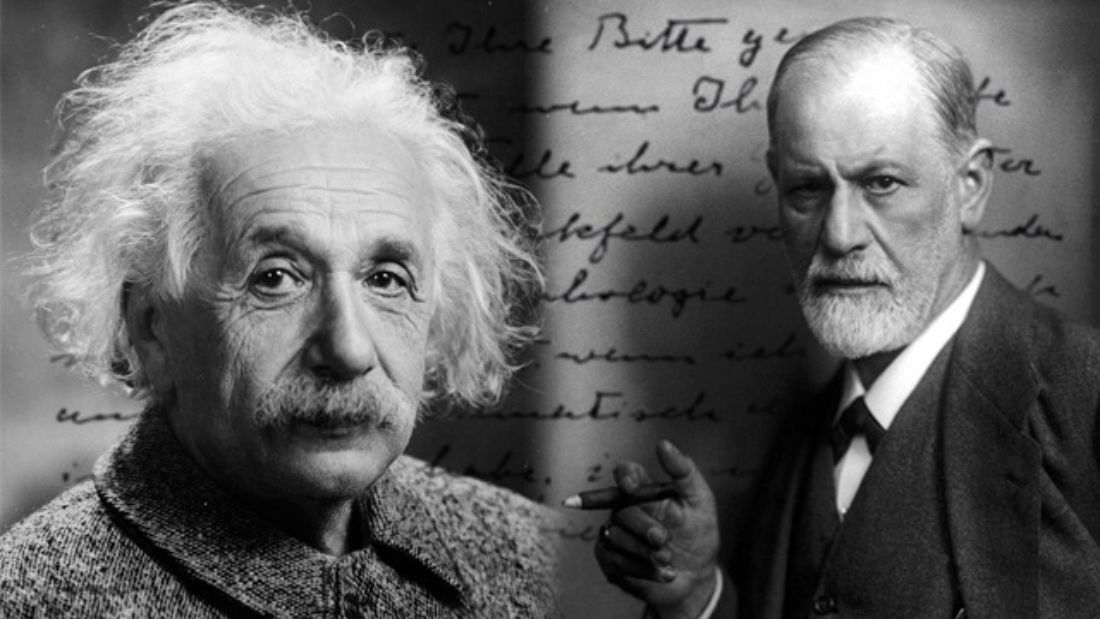

Questi alcuni dei passi più interessanti della risposta data da Freud ad una lettera inviatagli da Einstein nel 1932, quando i postumi della Prima guerra mondiale non erano affatto estinti e i primi vaghi presagi di quella che sarà la Seconda guerra mondiale stavano già baluginando.

Per iniziativa del circolo Maggio Filosofico da più di vent’anni attivo nei dintorni di Bologna, questo giustamente famosissimo scambio epistolare è stato assunto come punto di avvio per una o più conferenze sul fenomeno bellico dal punto di vista di filosofia, psicologie e scienze umane, alla luce di quanto sta accadendo con la guerra in Ucraina. Dandone notizia mi spendo anche nel perorare la causa di simili discussioni di livello problematico più intenso rispetto a quello della cronaca e dei suoi commenti più o meno informati, convinto che solo così si possa sollecitare l’intelligenza dell’enorme e irreversibile portata epocale di quanto sta avvenendo in questa guerra e col diretto coinvolgimento in essa di Italia ed Europa.

Segue dunque qualche congettura a questo proposito.

I

Tornando ai passi appena riportati della risposta di Freud, dove sta dunque il loro particolare interesse? Sta nel rimettere in discussione l’intuitivo approccio pacifista che Einstein supponeva e che lo stesso Freud finisce per far proprio, ma previa una elaborazione non scontata dei suoi presupposti.

Lo schema del ragionamento si basa su alcuni postulati, tra i quali i due seguenti: se, da un lato, si deve ammettere che l’umanità è soggetta a un processo dell’incivilimento, dall’altro lato, però occorre riconoscere che la stessa umanità è posseduta anche da un processo contrario che si manifesta nel disagio nei confronti di ogni civiltà. Ne consegue che se il primo tipo di processo fa apparire il ricorso a violenza e guerra come regressione nella barbarie, il secondo invece fa capire quanto questo regresso sia sempre possibile o ancora più precisamente quanto (come si può leggere in ogni manuale di storia) violenza e guerre non abbiano mai cessato di accompagnare ogni incivilimento.

Nelle parole di Freud possiamo cogliere una certa esitazione tra una propensione piuttosto rassegnata di fronte alla fatalità ricorrente della guerra e la speranza che resti aperta una possibilità di rottura di tale fatalità. A proposito dei tentativi rivolti a questa rottura egli cita anche i bolscevichi e la loro convinzione di potere prima o poi por fine ad ogni guerra e far trionfare la pace (come del resto era loro riuscito sul fronte orientale della Grande Guerra tramite i trattati di Brest-Litovsk, nel marzo del 1918), sottolineando però in tono decisamente polemico il paradosso per il quale una simile prospettiva si voleva possibile solo previa una serie infinita di «spaventose guerre civili».

In sintesi, viene da dire che la tesi sostenuta dal padre della psicanalisi riguardo al pacifismo è duplice: in un senso, egli sostiene che il pacifismo lungi dall’essere la scelta più certa e chiara, scaturente normalmente, spontaneamente dall’innata bontà umana, non si dà che come ipocrita e moralistica rimozione della fatalità delle guerre, le quali si sono sempre succedute da quando l’umanità stessa esiste; in un altro senso, però, egli sostiene anche che questa fatalità non è una necessità assoluta, come alla fin fine non lo è neanche la «regressione alla barbarie» rispetto al «progresso d’incivilimento», cosicché entrambe, barbarie e guerra, possono sempre essere contrastate e superate in nome appunto di un incivilimento e di un pacifismo, che pare qui il caso di aggettivare come disincantato.

Ecco dunque una preziosa indicazione d’approccio tutt’oggi apprezzabile. Specie di fronte al caso ucraino, nel quale rimpinzare d’armi e soldi il governo Zelenskj in risposta all’aggressione russa non fa che confermare e rilanciare all’infinito la fatalità del rincorrersi delle guerre, mentre la ricerca della pace, pur non essendo affatto evidente o facile, è tuttavia da perseguire ostinatamente. Imperativo del pacifismo disincantato potrebbe quindi suonare come: impegnarsi per rendere possibile una pace impossibile.

II

Ma c’è ben dell’altro nella risposta di Freud a Einstein. In particolare, è degna d’attenzione l’altra coppia di opposti ivi ripresi e che costituisce uno dei maggiori risultati rivendicati delle sue ricerche sulla psiche. Si tratta dei due tipi di «pulsioni» alle quali Freud, sul concludersi della sua opera, tende a ricondurre ogni comportamento umano. Notoriamente all’origine di questa coppia c’è il riferimento alla due figure mitiche del pensiero greco antico, Eros e Thanatos, divenute cruciali per il pensiero del Nostro a partire da Al di là del principio di piacere del 1920.

A prescindere dalla gigantesca montagna di questioni qui connesse, poniamoci solo una domanda. Su come venga concepita da Freud la connessione tra, da un canto, la pulsione d’amore e la pulsione di morte, e, dall’altro, i già commentati «processo di incivilimento» e «regresso alla barbarie». Si tratta evidentemente di una connessione particolarmente stretta e diretta. Così stretta e diretta che la pulsione di morte in quanto desiderio individuale più o meno inconscio di «ritorno all’inorganico» (sic!) viene vista come l’energia motrice principale dei fenomeni collettivi di regresso alla barbarie, mentre la pulsione dell’amore, essendo per ogni individuo fonte di nuova vita e unione col resto dell’umanità, risulta motore del processo di incivilimento. Semplificando assai brutalmente il tutto, azzardiamo una proporzione: che la morte starebbe alla barbarie, quindi alla guerra, come l’amore starebbe all’incivilimento, quindi alla pace.

Tutto chiaro? Soddisfacente? Intuitivo? In effetti, una volta ammesso che nella testa di ogni individuo alberghi qualcosa come un istinto di morte, come non vedere che è proprio da qui che può scaturire la voglia di far del male o fin anche a distruggere se stesso e gli altri? E non è proprio questo che accade regolarmente quando ci si trova in guerra? Al contrario, invece: una volta ammesso che chiunque può amare se stesso e gli altri, non è forse a partire da questo amore che si capisce come mai l’umanità possa progredire e migliorarsi?

III

Fatto sta che in un simile discorso, nonostante tutte le sue evidenze, c’è qualcosa di fondamentale che pur nominato resta solo accennato e non assunto in tutta la sua portata nel rendere la guerra una dimensione che ha poco o nulla a che fare con ogni altra forma di violenza coinvolgente gli individui e le loro passioni. Si tratta evidentemente della figura dello Stato. Quello Stato che ovunque esercita la sua sovranità detiene il monopolio della violenza giuridicamente legittimata e gestita da corpi, come eserciti e polizia, specializzati per questo scopo.

Certo è che anche in questa dimensione della violenza pubblica agiscono le passioni umane, ma occorre notare quanto in questo caso tali passioni vengano disciplinate, irregimentate e spersonalizzate come mai lo sono altrove. Basti pensare all’etica militare che, al di là di tutte le versioni edulcorate che se ne danno per ingentilirne l’immagine, impone un’obbedienza assoluta alle autorità di comando: fino al punto di prevedere come massimo onore per il soldato di farsi ammazzare pur di ammazzare, ovvero, detta in modo più delicato, il sacrificio della vita nell’adempimento del suo dovere di eliminare il più possibile di nemici. Un tripudio comunque della pulsione di morte ! – si potrebbe osservare, a conferma della teoria freudiana. Ma non è esatto. Sì perché, se nella dimensione individuale e inter-indindividuale, oggetto precipuo di ogni psicologia, si deve sempre contemplare come limite e controcanto alla pulsione di morte la passione d’amore, questo non vale per eserciti e polizia. La fedeltà alla patria e alla propria arma che è loro prescritta e che viene descritta anche come amore, non ammette alcuna dinamica instabile propria a questo sentimento, ma è fissata dallo Stato come imperativo disciplinare non derogabile. Occorre quindi ammetterlo senza riserve: che la fascinosa e intrigante dialettica Eros e Tanathos, tanto illuminante per analizzare i casi individuali, non ha alcuna presa su problematiche di tipo collettivo, dove tutte le scene sono ingombre di «cose» massicce come Stato, guerra e politica.

Congetture tutte queste che certo meriterebbero ben più ampi sviluppi ma che bastano per concludere che in guerra come in politica ogni approccio psicologico non può pretendere di estendere gli stessi criteri analitici utilizzati in modo più o meno efficace, ma sicuramente più pertinente, per problematiche individuali o inter-individuali. Pretendendo di ridurre e far rientrare in questo genere di problematiche anche quella della guerra Freud non fa che dimostrare la sua personale adesione a una ideologia politica ben nota al suo tempo, quella liberale.

Il liberalismo infatti ai primi del Novecento rappresentava soprattutto la visione della potenza imperialistica dominante, quella Gran Bretagna dove l’ascesa della borghesia industriale e finanziaria non aveva del tutto rotto (come del resto anche oggi) con le tradizioni nobiliari e feudali, diversamente dal nostro tempo in cui a prevalere nel capitalismo mondiale è quel neoliberismo d’imprinting piuttosto americano incline all’esaltazione senza remore della democrazia.

Persistente tratto caratteristico di questa tradizione ideologica resta comunque l’assunto per cui l’umanità darebbe il suo meglio tramite l’individuo e i suoi rapporti coi propri simili, mentre alla dimensione collettiva, alle masse anonime, alle popolazioni in quanto tali non sarebbe mai da riconoscere alcun contenuto positivo. Se Freud tende a ridurre la dimensione collettiva ai rapporti di identificazione delle masse con l’individuo capo, se egli insomma banalizza ogni cosa che accade tra le moltitudini o grazie a esse, ciò dipende dal fatto che volendo trattare di problematiche estranee alla sue ricerche più proprie, ricorre all’ideologia liberale mondialmente in ascesa cui per altro non aggiunge alcuna variante di rilievo.

IV

Resta quindi aperta la domanda: dove cercare un’impostazione problematica capace di confrontarsi analiticamente e proficuamente con «cose» intrinsecamente collettive e impersonali come Stati, politica e dunque guerre? Domanda la cui risposta sarebbe preliminare per capire come attivare quel «pacifismo disincantato» di cui Freud resta in ogni caso prezioso consigliere.

Ora, va da sé che l’alternativa al liberalismo, cioè alla teoria più moderna del protagonismo dell’individuo nelle vicende umane, è stata la teoria marxista del comunismo. Questa teoria infatti, non si è limitata a criticare lo stesso liberalismo come ideologia borghese, quindi capitalista, per eccellenza, ma ha anche avanzato un’altra prospettiva dei destini umani: non più individualista, ma per così dire collettivista. La prospettiva secondo la quale questi destini sono segnati anzitutto dalla divisione dell’umanità in classi e dalla lotte tra di esse. L’idea sulla guerra qui è che la sua «fatalità», da quando il capitalismo si è diffuso nel mondo, non dipenda da passioni distruttive come la pulsione di morte, per quanto esse possano effettivamente ossessionare gli individui, ma dipende dalla divisione dell’umanità tra sfruttati e sfruttatori e quindi dalla sfrenata concorrenza tra sfruttatori per accumulare ricchezza a scapito degli sfruttati. Sfrenata concorrenza tra sfruttatori che in determinate circostanze può condizionare gli Stati fino al punto di spingerli alla guerra per far primeggiare un territorio di accumulazione capitalistica rispetto ad altri.

Ma se questo è, pur in estrema sintesi, il quadro delle contraddizioni oggettive che i seguaci di Marx hanno condiviso nel cercare di analizzare il funzionamento del mondo dominato dal capitale, il discorso si fa più complicato quanto ai modi di perseguire la pace che sono stati tentati in nome del comunismo. A questo proposito non può essere rigettata senza riflessioni l’osservazione di Freud già qui ricordata sul paradosso dei bolscevichi che intendevano perseguire la possibilità di una pace universale come risultato di una serie di «spaventose guerre civili». In effetti, la convinzione per cui un trionfo mondiale della pace sia sperabile solo dopo innumerevoli rivoluzioni proletarie e quindi dopo anche la realizzazione planetaria di una società comunista, una simile convinzione al nostro tempo non può più valere tale e quale. Non può valere tale e quale almeno per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, perché marxismo e comunismo ovunque erano dottrine dominanti, di Stato, all’incirca fino al fatidico ’89 del secolo scorso, da allora in poi o sono state abbandonate o sono cadute in discredito o fanno da improbabile copertura per altri scopi (come ad esempio per il «socialismo di mercato» cinese).

In secondo luogo, perché anche prima dell’89 la stessa idea che solo l’avvento del comunismo avrebbe garantito una pace duratura era stata abbandonata dalla stessa Urss assieme ai suoi Partiti e Partiti stato «fratelli». Convinzione regnante tra tutti questi corpi collettivi era infatti che a volere e a fare le guerre fossero solo le potenze capitalistiche ritenute irrimediabilmente declinanti, Stati Uniti in testa, mentre i paesi a «socialismo realizzato», quindi non ancora propriamente comunisti, Unione sovietica in testa, erano già essi stessi dispensatori di pace universale.

In terzo luogo, perché, esattamente al contrario di quanto sostenevano questi paesi, i loro regimi più o meno socialisti si attenevano ad un modello militaresco, «da caserma», ereditato fin dall’epoca mitica dei bolscevichi ma soprattutto da come questo modello era stato rielaborato, irrigidito e inferocito in epoca staliniana.

Un comunismo dunque oltremodo pacifista a parole, ma bellicista nei fatti, questo di stampo sovietico, che non per nulla finì per estenuarsi anche a causa della decennale guerra afghana tra il 1979 e il1989 (appunto!).

Di alternative a questa visione ufficiale del movimento comunista internazionale ce ne sono state parecchie a livello planetario. Il maoismo e l’operaismo italiano con i connessi e svariati movimenti sono da certo da citare tra queste alternative. Ma in ogni caso le sorti del comunismo dopo il crollo dell’Urss non ha conosciuto più la «forza propulsiva» avuta in precedenza. Così la tradizione marxista non può essere ripresa in quanto tale, nel nostro tempo, nonostante sia la più consona ad approcciare fenomeni collettivi come la guerra e quindi la pace. Per capire quanto c’è ancora da attingere da questa tradizione, come da tutte le sperimentazioni che ne sono derivate da metà Ottocento fino agli anni Settanta del Novecento, i bilanci storici e politici disponibili non bastano. Resta tanto da ripensare e riprovare. Il disincanto consigliabile ad un pacifismo all’altezza dei nostri tempi non può dunque non estendersi anche a questo proposito.

Meno che mai possono valere però le grezze estensioni della teoria della lotta di classe alle guerre tra Stati. Come se la guerra fosse comunque giustificata quale unico mezzo cui può ricorrere uno Stato aggredito, perciò stesso designabile come vittima di uno Stato aggressore. Un ragionamento questo, confezionato dagli strateghi della Nato, e oggi in bocca anche di comunisti più o meno ex o pentiti, i quali, senza tenere conto di tutta la storia precedente al febbraio del 2022, si infervorano perché l’Unione Europea faccia anche l’impossibile pur di rendere l’Ucraina un pantano bellico in cui far sprofondare la Russia di Putin.

Parrà strano, ma che la guerra non sia un mezzo come altri a disposizione della politica era tesi anche del famoso Clausewitz: il generale prussiano, nemico acerrimo di Napoleone, tanto amato anche dai marxisti, ma di cui troppo spesso si ricorda solo lo stracitato detto «la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi». Altro suo detto da ricordare oggi sarebbe piuttosto che la guerra è comunque «bestia indomabile»: facile da scatenare, ma impossibile poi da ammansire. È anche di un detto simile che un pacifismo disincantato potrebbe far tesoro.

* * *

Valerio Romitelli nato a Bologna nel 1948, ha insegnato, fatto ricerche e tenuto conferenze soprattutto nelle università di Trento e Bologna, ma anche di Napoli, Paris VIII-St. Denis, Nice Sophie Antipolis, Lille, Reims, Barcellona, New York (Columbia), Houston (Rice), Londra (Soas), Pechino (Tsinghua), Stellenbosch e altrove. Suoi ambiti disciplinari: Storia delle dottrine politiche, Storia dei movimenti e dei partiti politici, Metodologia delle scienze sociali. Tiene un seminario sul pensiero politico presso il corso di Antropologia politica dell’Università di Bologna. Tra le sue ultime pubblicazioni: L’amore della politica (2014), La felicità dei partigiani e la nostra (2017), L’enigma dell’Ottobre ’17 (2017), L’emancipazione a venire. Dopo la fine della storia (DeriveApprodi, 2022).

Questo articolo è stato pubblicato su Machina il 23 gennaio 2023