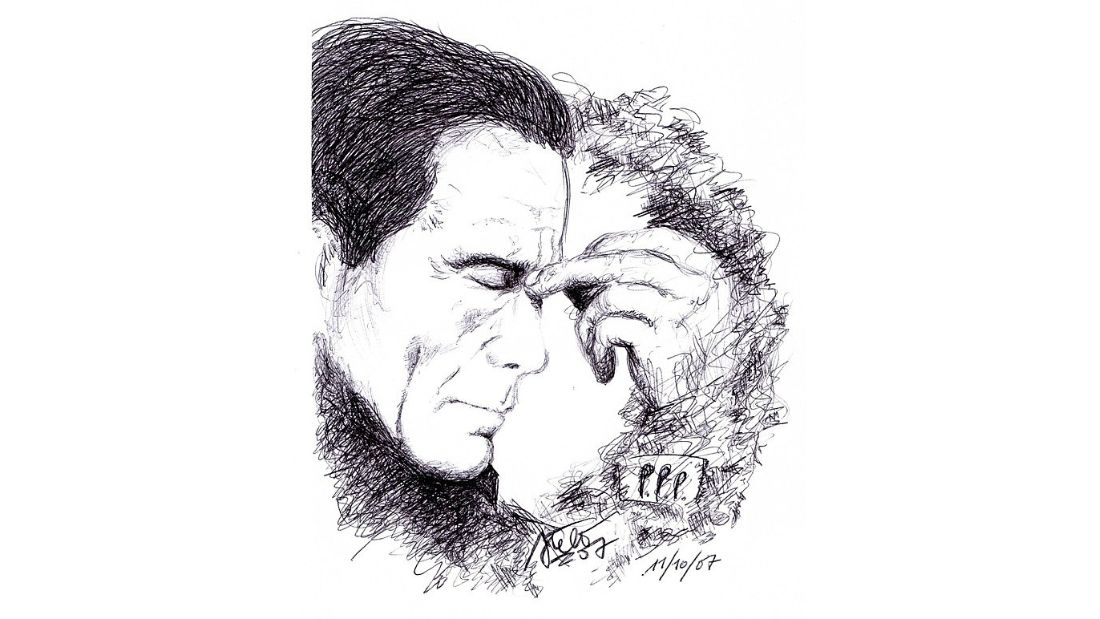

Pasolini, magnifica ossessione con sensi di colpa, potremmo dire, noi bolognesi che abbiamo scelto tardivamente di celebrarlo in quanto concittadino.

Di pochi giorni fa in fondo, entro l’ambito di questo sofferto centenario tra vita e morte del poeta martire, ovvero testimone come sostiene Stefano Casi, pasoliniano da sempre e artefice di una due giorni convegnistica a Dams Lab insieme al noto docente Gerardo Guccini, lo scoprimento di una lapide d’inciampo, per così dire, che segnala in via Nosadella, la permanenza della famiglia Pasolini- Chiercossi negli anni liceali del nostro.

Si celebra PPP, si celebra Roversi e si ha in fondo, un po’ di nostalgia canaglia per un mondo in cui esistevano intellettuali di vaglia, di peso specifico pubblico non indifferente, che potevano orientare, fare discutere nel discorso pubblico, fare in poche parole, la differenza. Pasolini, un diverso, come si diceva ai tempi, potremmo chiosare con facile e triviale giochino verbale, che agita e promuove differenze e sguardi differenti su una estetica, una forma, un canone che si fa anche sostanza, contenuto, materia viva. Tutto questo molto evidente già mesi fa, nella lettura ispida, selvatica che Gabriele Portoghese di Blue Motion, fa di un mix poetico e filmico dalla sceneggiatura per Ali dagli occhi azzurri, svelando il Pasolini più terzomondista e contemporaneamente attaccato alle sue rizomatiche radici che possiamo immaginare. Un Pasolini dolente cronista dei nomadismi contemporanei, riletto con ardore majakovskiano da un Portoghese in stato di grazia che ci porteremo a lungo nel cuore e che ci prepara dopo questa che suonava quasi lezione- dimostrazione, al pezzo finale di queste celebrazioni tra mostre e proiezioni filmiche, ovvero la porzione di stagione ERT dedicata ad una ardita e contestualmente complessa operazione di recupero per un corpus tragediografo che si voleva come impossibile e inattuale, quantomeno alla riproposizione organica generalista, al di fuori della consueta cerchia di estimatori, fans o studiosi e ricercatori della prima ora. Stiamo ovviamente parlando delle principali cinque tragedie pasoliniane, mai riproposte in una sede teatrale come sequenza poetica, che invece Ert, sfidando i pregiudizi sulla scarsa rappresentabilità delle stesse, affida a giovani talenti maschili e femminili delle scene italiane di ricerca.

L’attesa è grande, la sfida alta, considerando appunto, quanto si sappia ormai tutto o quasi del Pasolini pop, come sottolinea il prof Bazzocchi, il Pierpaolo più mondano, televisivo, scandalistico, erotizzato e molto meno invece della fortissima componente stilistica, una autentica polifonia di scritture, codici espressivi, linguaggi tra alto e basso, colto e popolare, italiano di classica misura e dialetti da nord a sud. In tutto questo, si innesta la controversa questione del rapporto esistente o meno tra il manifesto per il nuovo teatro, critico egualmente sia su Brecht o l’abuso brechtiano per meglio dire, che nei confronti del biografismo o psicologismo dei personaggi e il linguaggio visivo filmico, certamente una chiave d’accesso al messaggio e alla genialità d’autore, molto più immediata e popolare, rispetto a quella stratificata della produzione teatrale. Una produzione colta, per così dire, che richiede strumenti di avvicinamento, che non perde mai di vista la “tradizione” appunto dei registri stilistici, concentrati tuttavia alla rappresentazione di una classe, quella borghese, che sta nel suo perimetro circoscritto a impadronirsi del Logos, al punto da rovesciarselo oscenamente addosso dal Mito all’oggi anglofono triturando voracemente Eros, Morte, Psicanalisi, Marxismo, pianificando quindi una pervasività valoriale e dell’immaginario che non ha antecedenti storici: sicché dal salotto, si passa al Porcile, come spazio dell’azione e il parlarsi verboso dei personaggi diventa un corpo a corpo orgiastico con la Parola. Come se un Pirandello febbrile e ispirato e furente cannibalizzasse la ricerca identitaria dei personaggi in favore di una puntigliosa identificazione di quelli che chiamiamo i posizionamenti di classe.

Tuttavia, la coraggiosa operazione di Ert, spalmata su diversi mesi di progetto, parte tuttavia col botto, per dirla pedestremente, ad opera del giovane e già pluripremiato Fabio Condemi, che riesce a radunare per l’occasione una compagnia di ben undici attori in scena, cosa davvero inusuale ormai con i tempi di magra da monologo che corrono sulle nostre scene. In apertura di serata, Valter Malosti e Giovanni Agosti, curatori di questa particolare tranche del mega progetto pasoliniano in verità iniziata da mesi e apertamente dedicata ai giovani e alla percezione del nostro da parte degli stessi, si premurano di sottolineare quanto appunto siano rari i riallestimenti delle sue tragedie nonostante i prestigiosi precedenti, anche perché i personaggi in scena sono tanti e i costi di produzione conseguentemente elevati. Dunque, anche questo Calderon, lavoro veramente impegnativo per complessità di piani, verbosità e durata, sforzo di attenzione richiesto allo spettatore, si inserisce in questa cornice suggestivamente denominata Come devi immaginarmi. E Condemi, vince su tutta la linea la difficile scommessa, sottolineando con una regia serrata, simile ad un montaggio cinematografico, quasi a sottintendere le molteplici vocazioni, tentazioni e contraddizioni dell’Autore, tutti gli aspetti dialogici della tragedia barocca “La vita è Sogno” nella rilettura pasoliniana. Una vera opera Mondo, se non Manifesto, per quanto di beffardo, irrisolto, aleggi dall’inizio alla fine sulle storie nella Storia, del resto coerentemente con le stesse indicazioni per l’uso storiografico da parte di Marx: tutto si ripete nelle vicende umane, prima come dramma compiuto eppoi in quanto farsa.

Condemi nel suo doppiare tutti i principali personaggi, nel suo reiterare il sogno delle Sorelle almeno tre volte ha ben presente questo assioma, riuscendo a strapparci persino sorrisi e risate di condivisione ironica anche in certi passaggi duri e spigolosi che sottolineano amaramente come tutta la storia d’Occidente sia non altro che tragedia, lasciando intendere in filigrana una connivenza giudaico- cristiana nel portare avanti una attitudine oppressiva e concentrazionaria. Si vedano a questo proposito tutti i momenti inerenti l’ambigua figura dello psichiatra, ben piantato nella tradizione ebraico-mitteleuropea, sospeso tra gli elementi di cura e quelli di controllo come tuttora in fondo permane. Insomma, uno dei nostri più sapienti e iconici intellettuali di sempre, viene a dirci che alla fine la nostra Tragedia è la nostra Cultura e da qui possiamo ben immaginare quanto questo sia tragedia soprattutto per lui e il suo status di autore che tenta di sparire nella ronde delle riscritture, nelle affabulazioni dei personaggi, nel sovrapporsi d’epoche e abiti, ma sappiamo sin da ora porsi come capro espiatorio. Lo spettacolo avvince e in qualche bizzarro modo, commuove, nonostante i siparietti inscenati da un fantomatico presentatore, incarnato, è il caso di dire, da un superbo Cavalcoli ossequioso e dimesso al punto giusto tanto da risultare più autentico del vero. Un personaggio cuscinetto, che non divide in atti, ma raffredda l’azione e fa metaforicamente linguacce e sberleffi allo straniamento brechtiano che Pasolini guardava con sospetto, avvertendoci che non ci saranno cartelli in scena a spiegarci o catechizzarci. Ma, diciamocelo, in qualche modo si pone come il servo di scena dei nostri giochi mentali, molto borghesemente e psicanaliticamente agiti tra boudoir, camera da letto e soggiorno in fondo la forma di lager più massivamente diffusa al mondo sembra raccontarci lo spettacolo. Stilemi barocchi, echi edipici, ma anche suggestioni lorchiane, siamo infine nella Spagna franchista, si frullano e fondono in un girotondo alla Schniztler reinterpretato in chiave materialista Ma, alla fine, senza spoilerare troppo, la liberazione così puntigliosamente immaginata, il riscatto dei corpi maciullati, così doveroso e atteso come un doveroso happy ending di Sinistra, sembra restare sfocato sullo sfondo: miraggio, visione, prospettiva escapista? Il brivido che corre in sala alla prima ci fa supporre che tutto il peso di questa escatologia sia ancora qui, tutto per noi contemporanei, in un ideale passaggio di testimone che dà già il senso profondo di una rassegna tutt’altro che celebrativa.

Molto colpita e incuriosita dalla genesi di questo interessante lavoro, mi accingo a due chiacchiere con Condemi che avevo già conosciuto al Dams Lab, per il suo bel lavoro tra poesia e sceneggiature filmiche “monologato” mesmericamente da Portoghese.

Come nasce la tua personale voglia di cimentarsi con questo ostico eppure poetico oggetto pasoliniano, apparentemente lontano dalle letture terzomondiste o cronachistiche del nostro, appeso sempre un po’ allo scandalo, ad un sentimento noir dell’esistenza?

Devi tener presente che il mio saggio di diploma all’Accademia Silvio D’Amico è stata una prova di messinscena da Bestia da Stile, che tutt’ora è il lavoro teatrale pasoliniano che preferisco. Un’opera dove persino i fiori sono personaggi. Sono stato contattato da Ert, altri che vedrete con me e un po’ naturalmente, ci siamo spartiti questo corpus tragico. Io ho scelto Calderon, in quanto ispirato alla bellissima fiaba barocca La vita è Sogno che è un po’ un trattato filosofico. Gli equivoci sull’identità e i ruoli delle persone son un riverbero edipico, del resto immancabile riferimento tragico in qualsiasi altro lavoro di Pasolini, se ci pensi. Un trattato sul Potere, sostanzialmente. La cosa che ho pensato è che lo spettacolo, al di là della vertigine delle parole, dovesse avere un aspetto visivo forte per molteplici ragioni.

Una delle motivazioni più cogenti per questo tipo di approccio è che al di là del Logos il suo discorso è anche passione per la bellezza e la visione. Piu storia dell’Arte che letteratura alla fine, dunque la mia personale sfida era coniugare gli aspetti linguistici con quelli iconografici.

Ecco, dunque, il fermo immagine perfetto offerto dal capolavoro di Velasquez, la Meninas, che io rendo come un tableau vivant grottesco e straniante che cristallizza le dinamiche gerarchiche e di trasmissione di potere incistandole direttamente nella logica familiare, che io metto dietro una sorta di grata. In fondo è una dinamica intoccata. Naturalmente è un gran colpo di teatro, funzionale anche a rendere vorticoso anche lo scorrere cronologico e geografico dello spettacolo, apparentemente caotico. Del resto, non è così che nei sogni succede? Spesso non sapremmo definire il contesto, l’epoca in cui vengono agiti, il nostro stesso modo di vestire…. Ho costruito lo spettacolo a partire dalle suggestioni longhiane sul bellissimo dipinto, come un centro radiante. Poi intorno ho costruito una sorta di atemporalità consumista tra anni Trenta e Sessanta, perché il franchismo è durato un sacco, in mezzo c’è stata una guerra civile perduta che ha portato poi il regime ad essere ancora attuale quando Pasolini scrive.

Parliamo allora del tuo lavoro sugli attori, sul registro linguistico e sulle tue influenze registiche.

Allora, i personaggi sono omologati tra loro come registro stilistico perché in fondo appartengono quasi tutti, tranne le donne di vita, alla stessa classe come origine anche quando se ne distaccano e la contestano apertamente, ma avrai notato che i linguaggi sono tanti fino ad arrivare allo slang anglofono per sottolineare la pervasività della cultura di massa e gli attori sono eccezionali e fanno anche uno sforzo mnemonico straordinario. Abbiamo letto tanto e provato tanto, abbiamo anche letto un po’ di Garcia Lorca, per farli entrare nel mood della guerra civile spagnola, ma non è un riferimento diretto. Il gioco di scambi, la pochade che si inscena tra classi sociali e agnizioni di parentela, che ha da essere un po’ un gioco alla Fregoli, smorzato dall’opportuno presentatore, non ha tuttavia nulla di erotico e piccante, basato com’è sull’asimmetria di potere e di classe e di generazione: una sopraffazione bella e buona, in sostanza e una opera di corruzione. Queste sono costanti fino alla fine nel pensiero di Pasolini. Io ho sempre ammirato il lavoro di Latella, ci stimiamo, mi ha invitato alla Biennale teatro quando ne era direttore, le sue trasposizioni pasoliniane sono un faro per me, ma chiaramente ognuno cerca poi, partendo magari da passioni comuni, altri riferimenti. Io, per esempio, ti posso già annunciare che sto lavorando su un testo noir di uno scrittore americano poco conosciuto, per certi versi sull’onda di un Byerce, ma non voglio svelarti di più.

Se ti dicessi che questo lavoro toglie molta polvere all’idea che si ha abitualmente del teatro di Pasolini e suona straordinariamente contemporaneo o quantomeno liberatorio proprio lessicalmente, permettendoci di risentire risuonare espressioni come marxismo, classe borghese, operai dal fazzoletto rosso… insomma l’armamentario della cara vecchia ideologia, forse frettolosamente liquidata come si usa dire, buttando bambino e acqua sporca?

Sai che me lo hanno detto in tanti, di generazioni diverse, perché appunto in qualche modo il lavoro acchiappa sia i più giovani che quelli che hanno fatto gli anni Settanta… questo dimostra semplicemente l’attualità dell’attitudine tutta anacronistica di Pasolini, quella che consente di consegnare molte più chiavi interpretative del suo genio poetico ai posteri, se ci fai caso molto maggiormente di tanti altri pur grandissimi e blasonati. Mi fa comunque molto piacere, insieme al complimento sul ritmo sostenuto, che poi anche gli spettatori devono sostenere. La loro compartecipazione pur in un lavoro così conchiuso nello Stile, come sempre quando si tratta di Pasolini, si sente. La sua geometria metrica è difficile ma trasuda sempre passione, questa è una chiave nella trasmissione d’esperienza che andrebbe utilizzata più spesso. Febbre, furore, sdegno, pessimismo, ma mai cinismo e disincanto, questo forse il segreto. Poi si, possiamo dire anche che forse molti di quei problemi e debiti e imbarazzi storici sono ancora tutti lì irrisolti e mai elaborati. Per questo ricorrentemente tocca tornarci sopra. Fare Arte attivando pensiero e sentimento è una forma di politica che mi sento di condividere.