di Mauro Antonio Miglieruolo

Questa è una lettera di chi ha ben poco da dirle, ma molto su cui recriminare: su di me e gli altri che sono incorsi nel mio medesimo errore. L’errore di aver accettato di alimentare riserve contro la sua persona che non avevano alcuna ragione di essere. Ché non tenevamo sufficiente conto di ciò che lei aveva efficacemente rappresentato, e rappresenta: l’anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo, riuscendo a essere in tutti e due, con coerenza (dote rara in Italia) e dignità (altra dote rara, specialmente in chi si occupa di politica).

Me ne sono reso conto dopo troppi anni ed è con rammarico, riconoscendo il grave ritardo, che ne faccio ammenda. Anche perché ho accettato di fondarle prevalentemente “su chiacchiere di movimento”, cioè su quel chiacchiericcio che ha avuto corso in quel vertiginoso momento, nonostante quel vertiginoso momento, che è stato il ’68 (non era a lei forse che ci si riferiva ironicamente con il termine “contessa”?) Ma nel ’68 c’è stato un po’ di tutto. Quel che più vale e tutti ricordiamo sono gli effetti sui costumi e sulla combattività delle masse, che hanno prodotto una espansione senza precedenti dei diritti e del reddito dei lavoratori.

Sì, c’erano differenze politiche in gioco (occorre però chiedersi quanto peso effettivo abbiano avuto e quanto avrebbero dovuto averne nell’alimentare le ironie che la riguardavano: me lo sto chiedendo. La risposta è: poco.) Allora, e credo ancora, lei nutriva quel che definivo illusioni gradualiste, dalle quali reputavo di essere immune (oggi non so bene dire quanto effettivamente lo fossi). Pesava inoltre la mia ignoranza sulla sua storia personale, quella di una giovane donna scagliata dagli avvenimenti ad assumere ruoli forse troppo più grandi di lei (anzi: più grandi di chiunque), ruoli che, nonostante tutto, ha saputo interpretare a un livello notevole, certamente più alto di quello che avrei avuto il coraggio, la forza e la costanza di assumere io, uno che pure ha avuto la pretesa di “giudicarla” e condannarla (anche se ho giudicato con notevole moderazione, scevro dall’antipatia insita nei toni di chi la descriveva in modo sgradevole, provocando in me a volte insofferenza: mi conceda questa attenuante).

Di là dalla differenza negli orientamenti politici c’era poi da scontare gli incalzanti oneri relativi alla congiuntura, che imponevano di tagliar corto e d’arroccarsi su ciò che si era acquisito teoricamente e come esperienza personale, per poter affrontare alla meglio le impellenze del momento. Sospinti dal bisogno, anzi direi dall’ansia di distinguersi dagli altri, per ottenere e mantenere un’identità (distinguersi soprattutto dagli aborriti revisionisti, dei quali la storia ha comunque dimostrato quanta ragione avessimo nel diffidare), non andavamo tanto per il sottile. Né tornavamo abbastanza spesso sull’acquisito per le verifiche d’obbligo.

Credo che molto abbiano pesato in questa limitata capacità di riflessione il peso del passato stalinista che gravava su tutti, che gravava sugli stessi antistalinisti. Sommato ai limiti propri alla natura umana, che è incline a cercare le vie più facili o quelle già percorse e si duole e teme le troppe incognite dalle quali è circondata, si determinavano atteggiamenti che tanto comunisti non erano; pur essendo l’obiettivo di “diventare comunisti” la comune meta principale (molti di noi, troppi, reputavano già di esserlo). Eravamo puri, non però quanto ci sarebbe stato bisogno e tantomeno quanto idealmente aspiravamo arrivare a essere.

C’era infine di fronte a noi l’ostacolo immane e angosciante, il compito dei compiti, di trascinare il proletariato là dove da tempo aveva smesso di voler andare; e che certo non avrebbe cambiato idea sottoponendogli le astrazioni che avevamo elaborato; o per merito degli strumenti che offrivamo e con la presunzione che manifestavamo. La Classe Operaia doveva dirigere tutto, esclusi noi che ci eravamo assegnati il compito di dirigerla! Compito nel quale sostanzialmente siamo falliti (con il senno di poi, si potrebbe persino esclamare: e meno male! Come avremmo potuto affrontare vittoriosamente il Capitale, noi che non siamo riusciti nemmeno a arginare la micidiale ideologica della lotta armata, causa non ultima delle nostre disgrazie?).

Causa non ultima di questa impotenza era anche l’incapacità di apprezzare quanto gli aborriti revisionisti avevano fatto per tenere insieme il sempre più eterogeneo proletariato italiano; nonché gli spazi di agibilità che il PCI aveva conquistato per sé e che ora potevano essere usati da tutti (i revisionisti ce lo rinfacciavano volentieri). Ma più che apprezzare dovrei dire incapacità valutarne gli effetti ideologici e materiali prodotti nel proletariato e con ciò stesso l’incapacità di comprendere in pieno, insieme ai problemi, le posizioni e le motivazioni dei lavoratori. Che poi voleva significare le loro specifiche illusioni gradualiste! Ma come potevamo? Come, nello stesso tempo in cui prendevamo le distanze riuscire contemporaneamente abbracciare con una sola occhiata l’immensa tradizione che il PCI aveva ereditato e che si già si apprestava a dilapidare e gli effetti dentro la società italiana?

Bisogna ammetterlo. Eravamo, giovani e vecchi d’allora, uguali a certi adolescenti che prendono le distanze dal padre (il PCI, e chi al PCI si fosse trovato connesso) pur continuando a restare in casa, a nutrirsi del suo cibo e a pretendere i pochi spiccioli necessari per assecondare bisogni reali (cioè per decifrare il nostro presente di allora), spesi spesso nel superfluo della reinvenzione di posizioni che si erano dimostrate quantomeno insufficienti nel passato e sulle quali invece credevamo bastasse spargere una spolveratina di parole declinate con entusiasmo, senza accorgerci che spesso si trattava solo di velleità mal sostenute da un insufficiente lavoro politico. Presumevamo di poter innovare molto, se non tutto. Abbiamo solo costruito le prigioni del nostro spirito. Prigioni nelle quali continuiamo a languire in cattività.

C’era molto in ballo, sì. Non c’era purtroppo un essenziale che invece avrebbe dovuto esserci, il bisogno autentico di quei momenti: la capacità di comprendersi che se non è praticata, anche quando la si possieda, si finisce col perderla. Neppure c’era una consolidata abitudine a tendere la mano all’altro in tutte le occasioni in cui era possibile, volendo che fosse possibile; e avendone constatato l’impossibilità, essendo le posizioni inconciliabili, inammissibile l’unità ricercata, quantomeno puntare sul reciproco rispetto. Il rispetto e un certo affetto per chi, dalla stessa parte della barricata, si prende, quando va bene, i medesimi insulti, subisce le stesse discriminazioni, è soggetto alle medesime frustrazioni, e patisce la medesima repressione, mentre invece in tanti ci attardavamo a discriminare, allontanare, disprezzare…

Li ricordo quei giorni. Ho la presunzione di credere si sia trattato di qualcosa che poche volte (forse mai) vi è stato l’uguale nella storia. Chi ha vissuto il Sessantotto (evento che si prolunga per quasi un decennio) lo sa bene: il mondo nel palmo delle nostre mani, le tante vite sconvolte ma abbellite più che dalla speranza, dalla pratica dell’utopia, la Vita Nova che ricominciava… Siamo stati grandi, ammettiamolo. Siamo stati piccoli, anche questo è necessario ammetterlo: non siamo riusciti a salire all’altezza delle prospettive che avevamo contribuito a creare. A utilizzare al meglio l’occasione che la storia offriva.

Poi è arrivato il momento della controffensiva, il nostro ripiegamento, che ben presto è diventato rotta e tutto il resto di cui sappiamo e su quale riteniamo – io ritengo, credo non da solo – di dover continuare a ruminare. La sconfitta elettorale del “Manifesto” (*) anzitutto; con essa la prima luce sulla necessità di rivedere determinati atteggiamenti. La comprensione, purtroppo tardiva, che le sconfitte costituiscono una perdita per tutti. Che bisognava sì criticare le altrui iniziative, non però denigrare: anzitutto, prima di schierarsi e scegliere le modalità, pensare gli effetti che potevano produrre sul morale delle “masse” e sullo stesso morale dei militanti.

Nelle scelte delle rispettive strade, nella fase in cui si elabora e costruisce, possiamo e pure dobbiamo prendere le distanze. Nel vivo delle lotte questo è impossibile. Noi tutti siamo dentro vasi comunicanti virtuali nel quale la sconfitta di uno, se non vi si provvede, diventa la sconfitta (e l’errore) di tutti; in tali infausti momenti occorre intervenire per fornire soccorso, per coprire il fianco al nostro schieramento, per correggere se possibile, non astenersi. Mai essere neutrali. Coloro che si dicono comunisti non si astengono, intervengono. Mettono a disposizione i loro saperi (senza presunzione di insegnare niente a nessuno), il loro impegno e le loro vite.

Non si creda però che io stia vantando una intelligenza (di aver subito capito tutto, dopo la sconfitta) che in effetti non ho avuto. Analizzo nel presente il “presentimento” di allora, quella sorta di momento della verità che spinge a vedere con maggiore chiarezza in quel fenomeno di vasi comunicanti che ho detto essere la politica. Constatando (finalmente) quanto fosse vicino, continuo, nostro – dunque anche MIO – il lavoro che alcuni, apparentemente lontani, conducevano con uguale passione. L’intelligenza piena comunque è arrivata tardivamente anni dopo quando, travolto come tutti dagli avvenimenti, mi sono imbattuto nelle prese di posizione di personaggi “residui” (ma non residuali) che si ostinavano a continuare a imbastire discorsi e offrire chiarimenti.

In un periodo molto brutto in cui in quanto “giudice” e in quanto militante tacevo, lei continuava pubblicamente a parlare, a impegnarsi, a “rischiare” (un solo esempio; il coraggio con il quale lei su “il manifesto” si schierò subito contro il “teorema Calogero” e l’operazione 7 aprile, pur avendo posizioni politiche assai diverse da Negri, Scalzone, Piperno e gli altri presi nel mirino). Il parlare suo “confortava” il mio silenzio e quello di altri. Per quel poco, me ne contentavo. In realtà me ne sono contentato per un periodo un po’ troppo lungo. Finché, intorno ai primi anni duemila, mi scossi anche io e iniziai a riorganizzare il pensiero, la volontà e almeno le parole (ma non la prassi, che dovrebbe esserne lo sbocco, ma che nel mio caso, data l’età e i tanti acciacchi, pigramente si avvia).

Fino all’approdo di oggi, nello spazio che Daniele Barbieri mi ha concesso sul blog dal quale le sto scrivendo. È stato allora che – astuzie del destino? Coincidenze? (ma coincidenza è un’altra forma di superstizione e allora superstizione per superstizione preferisco credere all’esistenza di un destino) – ho incontrato un suo libro (La ragazza del secolo scorso, titolo paradossale, perché se una ragazza è di questo nuovo secolo, è lei, Rossana Rossanda) in cui descrive magistralmente la sua iniziazione e il rapporto con Togliatti, il grande revisionista italiano (mi perdoni: il responsabile primo, il responsabile a livello soggettivo, dello stato miserrimo in cui versa il comunismo italiano).

Da allora non si è trattato più per me di considerarla in modo equilibrato, ma di un qualcosa che non trovo altro modo di descrivere che parlando di affetto, di identificazione, di una sorta di volontà di abbracciarla e confortarla e ringraziarla per ciò che ha fatto per tutti noi (per me, quantomeno) oltre che naturalmente per se stessa. Nel risvolto di copertina del suo libro afferma di non voler essere un mito (per me non lo è: è una lontana compagna di strada, più vicina di quanto potessi immaginare). Bene. Rivolgo a me stesso un’uguale domanda: Chi vuol essere un mito? Non un mito, certo, ma qualcuno che ha voluto e un po’ saputo fare il suo dovere questo sì. Il dovere che gli derivava dall’ambizione di potersi dichiarare comunista, essendo coerente con la sua stessa dichiarazione.

Nella stesso risvolto parla anche di una memoria “reumatica”, chissà forse sottintendendo capacità di analisi reumatica. Non discuto. Sa lei, per se stessa, come stanno le cose, sarebbe assurdo pretendere di intromettersi negando o consentendo. Sta di fatto che i “reumatici” miei bisogni intellettuali (e politici) di settantaduenne sono tali che questa sua memoria ha funzionato e funziona come una medicina, attenuando determinati dolori. Non tanto a causa del conforto che nasce dall’incontro inaspettato con chi è cambiato restando nella sostanza quello d’allora – conforto che nasce nonostante la constatazione che siamo rimasti in pochi – quanto perché in un certo qual modo, alla distanza, l’incontro offre conferme, mi permette di considerare che, nei miei limiti, con tutti i miei errori, sostanzialmente ho avuto ragione. Di essere stato dalla parte giusta. Non sempre sconfitta è sinonimo di torto. Errori sì, molti. Nessun ripensamento però sugli obiettivi e sulla direzione di marcia, nonostante una relativa cecità a volte sulle diramazioni secondarie dei sentieri imboccati.

Ho utilizzato la parola sconfitta. Ma si è trattato davvero di una sconfitta? Sì, e pure rovinosa. Uno smacco che va oltre le nostre responsabilità individuali, un fallimento dalle dimensioni sconvolgenti, più larga di quella sofferta fra il Trecento e il Quattrocento dalla borghesia al suo primo affacciarsi alla storia; una sconfitta che oggi considero fosse difficile evitare. Troppo deboli le forze che potevamo mettere in campo, povera l’elaborazione teorica, relativamente poco matura la socializzazione dei mezzi di produzione per assecondare a sufficienza la spinta a un cambiamento davvero rivoluzionario. Potevamo tentare, abbiamo giocato le nostre carte, purtroppo non al meglio.

Il capitale ne aveva di più buone e perciò ha potuto prendersi tutta la posta, realizzando una sorta di allucinante “giorno del controllo assoluto” (**). Eppure in un certo senso l’essenziale del nostro dovere lo abbiamo fatto (certamente molto più lei del poco che io mi posso attribuire). Noi abbiamo vissuto, la nostra traccia l’abbiamo lasciata. Abbiamo combattuto e in un modo per il quale non ci dobbiamo vergognare. Una qualche eredità, l’abbiamo lasciata. Non fosse altro che il minimo della possibilità di leggere nelle nostre insufficienze ciò che possa servire a evitare o attenuare il ripetere gli stessi errori. Quelli che verranno dopo di noi – come scrisse Brecht – questo almeno ritengo ce lo potranno riconoscere.

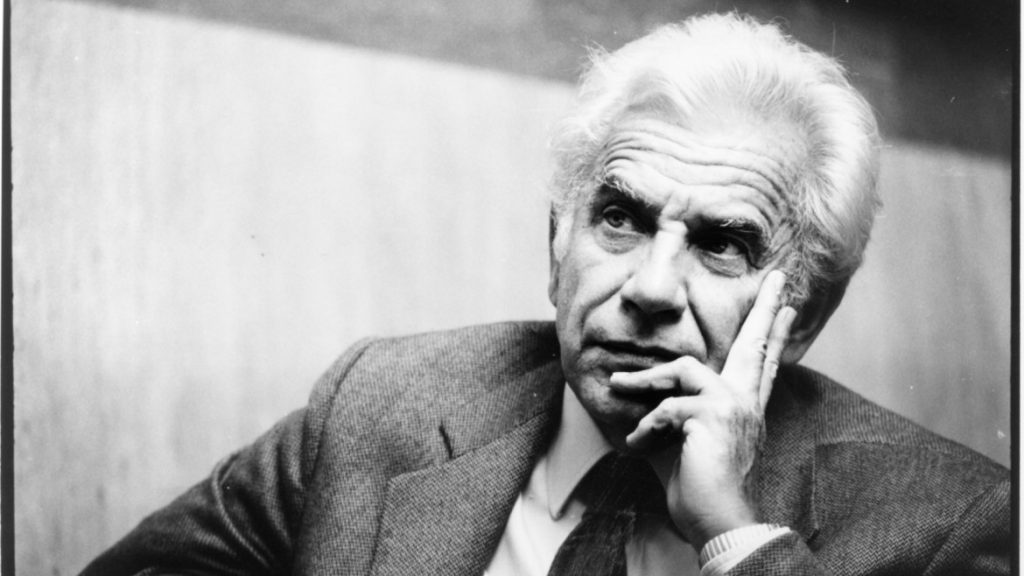

Intanto riconosciamo a noi stessi che molti hanno saputo essere comunisti nel così duro 1943. Riconoscendo nel contempo che c’è chi si ostina a esserlo nel 2014, in condizioni di minore pericolo fisico ma di più larga oppressione ideologica. In condizioni di minor merito, ma più grande necessità. Allora si trattava di riannodare i fili della storia, oggi di dare inizio a una nuova storia. Un confortante riconoscimento quello di cui parlo che, di là da ogni altra considerazione, dovrebbe donarci coraggio. Dopo tanto agitarsi l’albero Rossana Rossanda avrebbe voluto riposare, il vento della lotta di classe – che oggi spira a favore dei nostri nemici – glielo impedisce. Rossana Rossanda, dentro questa tempesta non fa finta di non esserci. Avrebbe potuto, non si tira indietro. Ha utilizzato il beneficio dei tanti decenni che la vita le ha permesso di attraversare, per continuare a dare un suo contributo. Quel poco. Un poco che è tanto, conforta e insegna tantissimo. Non contenta di averlo fatto una volta, tanti anni fa e per tanti anni, insiste oggi.

Mi permetta allora, una volta dichiarato il mio affetto, di riconoscere che, a differenza di tanti, lei sta invecchiando molto bene. Ci tengo a dirglielo. Non per tutti è stato lo stesso. Lei è rimasta nell’ambito di coloro che perseguono l’emancipazione dell’Umanità per mezzo dell’emancipazione del lavoro (i proletari non potranno liberare se stessi se non a patto di avviare la liberazione di tutti gli uomini). Una coerenza la sua che suggerisce a me l’opportunità di imitarla e di indicare a tutti (scopo vero di questa lettera) la necessità di imitarla. Il movimento tendente alla modifica dello stato di cose presente è in condizione di estrema indigenza, ha bisogno del soccorso caritatevole di molte volontà per procedere più speditamente. Volontà che a loro volta versano in un analogo stato di bisogno.

Questi bisogni si possono incontrare e contribuire ognuno a sanare l’altro. Dipende dalla determinazione di ciascuno allora uscire dall’ignavia e dallo sgomento e far uscire il movimento dallo stato di apatia e di disorientamento. Una uscita in grado di produrre frutti copiosi. Per i singoli e per l’insieme. Mettersi a disposizione, partendo da se stessi per arrivare a tutti. Detto più chiaramente: quel che ognuno farà per se stesso, lo farà per tutti, e viceversa. È stato dato il buon esempio. Continuiamo. La partita è ben lontana dall’essere chiusa. Ricordiamoci che quel che non fa in cento anni, il Movimento Operaio è in grado di farlo in uno. Sarebbe terribile arrivare disarmati, cioè demoralizzati, a un’occasione storica favorevole per chi intende sostituire la ferocia del capitalismo con un sistema di eguaglianza e di giustizia. Lo sappiamo, o dovremmo saperlo, che nessuno è veramente sconfitto finché non confida a se stesso di esserlo. Lei non si è data per sconfitta. E di ciò la ringrazio. La ringraziamo.

(*) Mi riferisco alle elezioni del 7 maggio 1972 nelle quali “il manifesto” ottenne 224.313 voti. A sinistra del PCI erano presenti altre due liste: quella del PSIUP, la più votata: 648.591 voti e il Partito Comunista (Marxista-Leninista) italiano, che ottenne 86.038 voti.

(**) Citazione tratta dal lungo racconto di William Tenn, pseudonimo di Phil Klass, Il problema della servitù. Si tratta di una delle migliori metafore sul carattere assoluto del potere e della modalità circolare con le quali si manifesta (fu pubblicato in varie antologie e anche in Urania 589 nel 1977).

Questo post è stato pubblicato sul blog di Daniele Barbieri il 5 novembre 2014