Arrivati in Italia come sudditi coloniali da esporre nello “zoo umano” della Mostra triennale delle Terre d’Oltremare nel 1940, ne uscirono anni dopo, terminata la Seconda guerra mondiale, come partigiani. Erano una dozzina di uomini e donne provenienti dal Corno d’Africa: lo storico Matteo Petracci ha riportato alla luce la loro vicenda unica con il libro “Partigiani d’oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana” (Pacini Editore, 2019).

Le loro storie, insieme a quella dell’italo-etiope Giorgio Marincola e non solo, testimoniano la presenza nelle forze della Resistenza italiana di partigiani provenienti dal continente africano.

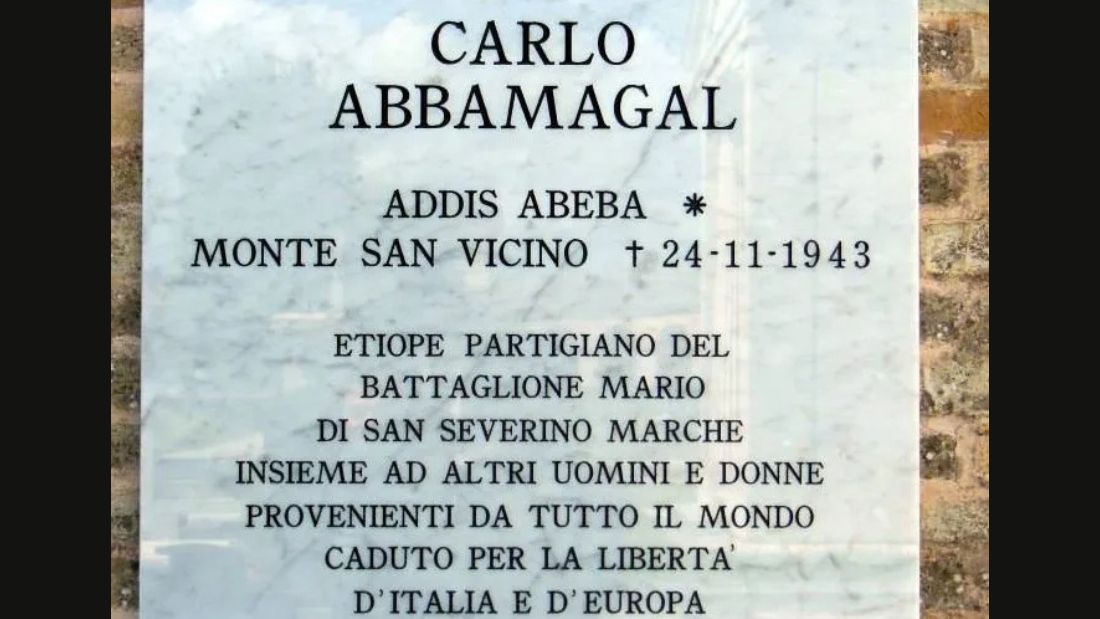

Uno di loro era l’etiope Abbabulgù “Carlo” Abbamagal, che compare in due posizioni diverse nelle foto scattate ai partigiani della banda “Mario”, attiva nelle Marche nei mesi dell’occupazione nazista tra 1943 e 1944. Da queste immagini, conservate presso l’archivio fotografico Anpi di San Severino Marche (MC), prende avvio il nostro incontro con lo storico Matteo Petracci alla scoperta di un’esperienza intrinsecamente antirazzista e meticcia durante la Resistenza italiana.

Come mai hanno voluto scattare e tramandare, con tutti i rischi che l’eventuale scoperta di quelle foto da parte dei nazifascisti avrebbe potuto comportare, due fotografie praticamente identiche? Che cosa ci rivelano quelle immagini?

MP Sono state scattate in sequenza: la prima immortala il momento in cui, proprio mentre il gruppo partigiano è in posa su due file, passa il loro compagno etiope che, infatti, compare di striscio e seminascosto sullo sfondo. Decidono allora di farne una seconda, in cui il ragazzo africano si staglia al centro dell’immagine, in mezzo ai suoi compagni di lotta. Queste due foto sono la rappresentazione plastica delle motivazioni ideali che avevano portato queste persone ad armarsi e a lottare contro il progetto nazifascista: richiamando il compagno etiope e facendolo posare al centro della foto hanno voluto enfatizzare una visione del mondo antitetica a quella fascista, sottolineando il valore della solidarietà internazionale e il carattere multietnico e multiculturale della banda “Mario”.

“A very mixed bunch”, la definì infatti un ex prigioniero inglese. Come mai? Che brigata partigiana era quella che accolse nei suoi ranghi le donne e gli uomini portati in Italia nel 1940 e fuggiti nel 1943 da Villa Spada nel Comune di Treia (MC) in cui erano confinati dopo il trasferimento da Napoli?

MP La peculiarità di questa formazione partigiana, ovvero la sua composizione marcatamente internazionale, è stata resa possibile da una serie di fattori. In particolare, è stata fondamentale la presenza nei dintorni di diversi campi di prigionia e internamento realizzati dal fascismo nelle zone interne delle Marche e, più in generale, dell’Appennino. La notizia della firma dell’Armistizio l’8 settembre e il conseguente dissolvimento dei centri di comando spinse molti alla fuga, diretti verso le montagne. Qui trovarono dei validissimi alleati all’interno della popolazione contadina della zona: li nascosero, diedero loro da mangiare e fornirono loro le indicazioni necessarie a poter raggiungere i luoghi dove, nel frattempo, si stavano formando i primi gruppi partigiani intorno a figure carismatiche e con un’esperienza politica e militare tale da coagulare intorno a sé i fuggitivi. Mario Depangher era uno di questi: nato a Capodistria nel 1896, conosceva cinque lingue ed era fuggito anche lui dalle prigioni fasciste. Diventò nel giro di poco “la persona giusta nel posto giusto”, aggregando attorno a sé donne e uomini scappati dai campi di prigionia: militari sbandati, antifascisti della zona, preti e anche l’imprenditore Enrico Mattei. Alla banda “Mario” si unirono, dopo la fuga dalla struttura nel Comune di Treia, anche quattro etiopi, portati in Italia nel 1940 per la Mostra triennale delle Terre d’Oltremare e impossibilitati a tornare a casa con l’entrata dell’Italia in guerra. Per loro quattro, a cui si unirono, dopo l’attacco partigiano in cerca di armi a Villa Spada del 28 ottobre 1943, anche altri somali, eritrei ed etiopi, tra cui due donne, la partecipazione alla Resistenza fu una scelta del tutto volontaria e una forma di riscatto personale, ancora prima che politico.

Nella banda “Mario” c’erano partigiani di tante nazionalità. Come gestivano una questione banale ma centrale nella vita di una qualunque organizzazione come le diversità linguistiche?

MP Dalle testimonianze raccolte sia da alcuni partigiani sia nei documenti, pare che che ogni singolo gruppo nazionale utilizzasse la propria lingua al proprio interno, mentre l’italiano era una lingua franca, utilizzata e conosciuta da tutti. Molti combattenti della banda “Mario”, infatti, erano stati portati in Italia forzatamente e sapevano benissimo quanto fosse importante la conoscenza della lingua locale, soprattutto in caso di fuga. È curioso notare, però, come ogni tanto le persone che ho intervistato utilizzassero anche parole straniere per descrivere quanto successo in quei mesi nella banda “Mario”: ho immaginato che alcune espressioni, a prescindere dall’origine, fossero diventate di uso comune all’interno di questa formazione partigiana. È come se, in quei mesi, fosse nata una sorta di lingua universale composta da parole provenienti da lingue diverse: era una sorta di esperanto partigiano.

La storia dei partigiani provenienti dal Corno d’Africa della banda “Mario” non si conclude, però, con la Liberazione. Quali altre sfide dovettero affrontare? Uno di loro si trovò anche sotto processo per omicidio. Ci può raccontare?

MP Nel luglio del 1944 la zona dove operava il battaglione Mario venne liberata e in molti si trovarono di fronte al dilemma su che cosa fare. Alcuni continuarono a combattere seguendo l’avanzamento degli Alleati e partecipando alla liberazione delle cittadine limitrofe, man mano che il fronte procedeva verso Nord. Con la fine delle ostilità, uno degli ex combattenti etiopi, però, si trovò addirittura a affrontare un processo per episodi successi durante l’esperienza partigiana. Erano gli anni della cosiddetta “offensiva giudiziaria antipartigiana nell’Italia repubblicana” e a farne le spese fu anche l’etiope Abbagirù Abbanagi, partigiano della banda “Mario”, arrestato con l’accusa di aver ucciso un milite fascista per rapina. Dal carcere, con l’aiuto di un amico italiano, cominciò a scrivere delle lettere alla neonata Anpi a Roma che, contattata la sezione locale, lo fece assistere dall’ avvocato antifascista Virginio Borioni, passato sia dalle galere fasciste sia dall’esperienza del confino. Alla fine, grazie al supporto dell’Anpi locale e dell’avvocato, il partigiano etiope venne prosciolto dall’accusa, uscì dal carcere e tornò nel suo Paese. Nel Corno d’Africa era tornato anche un altro dei combattenti africani della banda “Mario”, il somalo Aaden Shire Jamac. A Mogadiscio si iscrisse alla Lega dei Giovani Somali e prese parte al processo di decolonizzazione dell’ex colonia italiana: sarebbe diventato pochi anni dopo ministro nei governi dopo l’indipendenza del Paese.

Questo articolo è stato pubblicato su Altreconomia il 23 aprile 2025