Quando qualcuno osa uscire dall’università e parlare a un pubblico vasto, va subito messo al suo posto: ci provano, in maniera subdola, anche con Alessandro Barbero

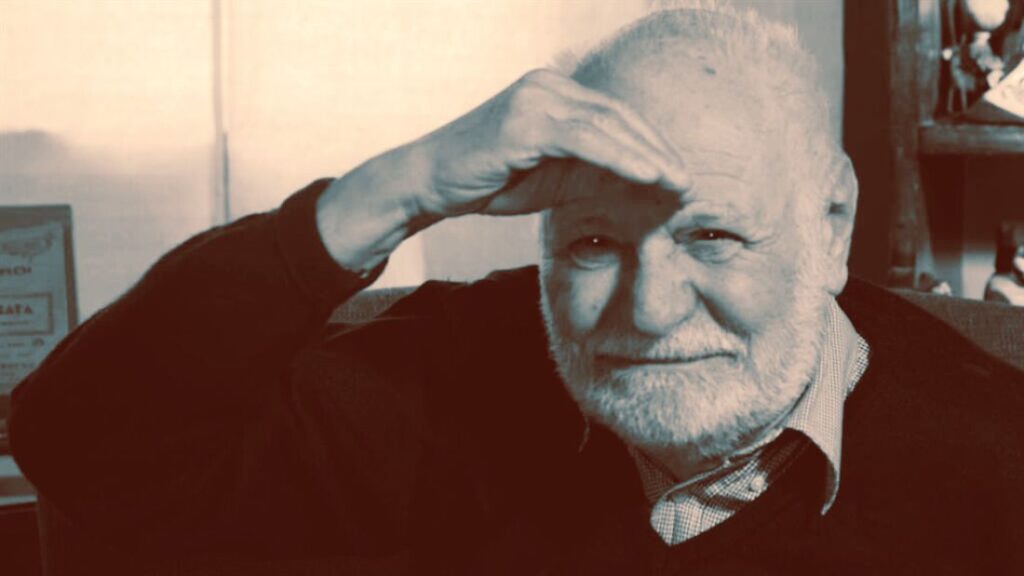

Alessandro Barbero è sempre più frequentemente attaccato dalla destra mediatica. La tendenza è emersa gradualmente sui social, man mano che cresceva l’impatto delle uscite del docente di storia medievale all’Università del Piemonte Orientale sul dibattito pubblico. Pochi giorni fa ci si è messo anche Il Foglio, attribuendo il suo successo al presunto «archetipo del professore comunista».

Da una parte, non c’è niente di più naturale, data la popolarità di Barbero. La sua attività di divulgazione, iniziata oltre 15 anni fa su Superquark su invito di Piero Angela, e proseguita nel tempo attraverso la diffusione su Youtube delle sue lezioni pubbliche (in particolare quelle che tiene ogni anno al Festival della Mente di Sarzana), è da almeno 5 o 6 anni un fenomeno sociale di massa. Nella classifica dei podcast più ascoltati su Spotify nel maggio 2024, il professore torinese appare quattro volte: al numero 13 e al 31 ci sono i due podcast «ufficiali» prodotti da Chora Media e Intesa Sanpaolo (La lunga notte dell’Impero, dedicata alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, e Chiedilo a Barbero, basato sulla risposta alle curiosità storiche degli ascoltatori), al 14 e al 27 le due raccolte «apocrife» degli audio dei suoi interventi pubblici (Il podcast di Alessandro Barbero e Alessandro Barbero podcast) curate dai suoi fan. Il video della sua lezione del 2017 a Sarzana sui Gap romani e l’attentato di via Rasella ha raccolto su Youtube 731 mila visualizzazioni. Il suo intervento su Lavoro e schiavitù la sera del 1 maggio su La7 è stato visto da un milione di spettatori, facendo concorrenza ad Affari tuoi e al Concertone su Rai tre e battendo lo show serale di Italia 1. I biglietti dei suoi eventi pubblici vanno esauriti sistematicamente nel giro di pochi minuti. Non c’è nulla di strano nel fatto che la destra veda con dispetto il fatto che un personaggio di questa popolarità si schieri apertamente a sinistra, ricordi con orgoglio la sua militanza nel Partito comunista italiano e prenda posizione sui temi dell’attualità, andando a portare le sue lezioni in spazi come il presidio Gkn a Campi Bisenzio o il centro sociale Askatasuna di Torino. In un’Italia in cui il punto di vista della sinistra è stato sostanzialmente cancellato dallo spazio pubblico, non può non scattare l’allarme, quando riappare grazie alla popolarità di figure come Barbero o Zerocalcare.

Ma l’ossessione della destra mediatica per Alessandro Barbero non si spiega solo con la volontà di picconare un pulpito da cui possono arrivare prediche sgradite. C’è qualcosa di più profondo, e il tic con cui Il Foglio lo identifica nel presunto «archetipo del professore comunista» è rivelatore. Il punto non è che Barbero abbia successo perché risponde a quell’archetipo. Il punto è che loro lo attaccano perché da quell’archetipo sono ossessionati. La denuncia del «professore comunista» si rifà a un repertorio di lunga durata, quello della «scuola in mano ai sessantottini», della «egemonia culturale comunista», dei «nostri figli traviati dai cattivi maestri»: topos tradizionali dell’anticomunismo eterno, scorciatoie cognitive per interpretare ogni dissenso, elementi strutturali della retorica della destra novecentesca, dal Richard Nixon della maggioranza silenziosa al più banale dei Silvio Berlusconi, fino ad arrivare agli strali di Matteo Renzi contro i «professoroni» che criticavano la sua illuminata riforma costituzionale. Un anticomunismo talmente eterno, da sopravvivere anche nel paese in cui non viene eletto un deputato sotto la falce e martello dal 2006, quando alcuni maggiorenni di ora non erano ancora nati.

La guerra culturale contro l’università

Questo repertorio consolidato prende, nella nostra epoca, una forma ben precisa, che è quella della guerra culturale. La destra contemporanea vive di culture war, di conflitti identitari scatenati su temi scelti appositamente per scatenare panici morali in determinate fasce della popolazione (in particolare quelle più anziane): dall’aborto all’omosessualità, dalla questione di genere alle politiche ambientali, la strategia è identificare un nemico ben preciso, renderlo mostruoso attribuendo alla sua opera la capacità di minare in profondità lo stile di vita tradizionale e l’ordine sociale e chiamare la crociata simbolica.

L’università, sulla base della tradizione di cui sopra, entra ed esce periodicamente dalla lista delle guerre culturali in atto. In questa fase, ne è protagonista. Uno degli strumenti principali utilizzati per scatenare questa guerra è stata l’invenzione della «cancel culture». Nella prima fase, è stato portato avanti un lungo lavoro mediatico (condotto negli Stati uniti dalle testate dell’estrema destra e in Italia in buona parte dal loro equivalente funzionale rispettabile, Il Foglio) per convincere una determinata fascia di lettori, in particolare anziani, che le università erano diventate dei covi di marxisti, per di più non bianchi, tesi alla distruzione della civiltà occidentale. Per sostenere questa tesi si è usato soprattutto l’argomento della «libertà di parola», definendo fantasiosamente «censura» contestazioni pubbliche, volantinaggi, striscioni, cioè il classico repertorio dell’opposizione sociale e culturale, in quanto tale incapace di censurare alcunché. Quello che sta succedendo da mesi a Gaza ha dato l’opportunità per la fase successiva: sulla base di equivalenze retoriche arbitrarie (classificare come «antisemitismo» l’uso di determinate parole e slogan e in generale la critica a Israele), si è lanciato l’attacco alle università non più dai media, bensì dal parlamento. E così, negli Usa, abbiamo visto rettrici di importanti atenei messe sotto accusa da una commissione parlamentare per non aver espulso gli studenti attivi in solidarietà con la Palestina, sotto l’accusa fantasmagorica di «inneggiare al genocidio degli ebrei». Una vicenda paradossale da mille punti di vista: politici di estrema destra propagandisti delle cospirazioni di Soros e Rothschild improvvisamente preoccupati dell’antisemitismo; cantori del «free speech» nei campus che condannano per mancata censura, e così via.

Un’operazione di distrazione per un’opinione pubblica che su Israele e Palestina la pensa diversamente dal governo, ma anche un’offensiva maccartista. In questo è istruttiva la crociata lanciata qualche anno fa in Francia contro il cosiddetto «islamo-gauchisme»: il nemico è rosso e nero: marxista e razzializzato. Lo stadio ulteriore è stato l’intervento dei big donors che sostengono finanziariamente le università americane e che hanno il potere reale, a differenza del parlamento, di far saltare le teste. Così è stato. E si è visto chi è che veramente può cancellare e chi è cancellato. Insomma, la coraggiosa battaglia per il «free speech» contro la censura della «cancel culture» è finita, prevedibilmente, con la cancellazione di dirigenti inefficienti nel censurare il «free speech». Tra gli applausi del commentariato liberale.

Gli attacchi a Barbero stanno in questo contesto. Nel contesto in cui la ministra dell’università tuona periodicamente contro le prese di posizione di studenti o docenti sulla questione palestinese e in cui la presidente del Consiglio rilancia l’orgoglio dei «non laureati» contro chi ha un titolo formativo superiore. Capiamoci: la retorica dei «competenti» di chi rivendica la necessità di credenziali accademiche per governare, l’abbiamo scritto più volte, è un populismo delle élite che non dovrebbe avere alcuna cittadinanza a sinistra. Ma la convergenza tra destra politica e mediatica nel prendere di mira l’università come luogo di pensiero pericoloso non può non essere notata. È un cambio di fase: dalla retorica dei competenti contro il Movimento Cinque Stelle al ripescaggio dello stereotipo del «professore comunista». Difficile dare del «bibitaro» a un accademico di rilevanza internazionale come Alessandro Barbero. E difficile non vedere la sua capacità di coinvolgere nella narrazione e nel ragionamento un pubblico vasto e trasversale. Serve quindi rinchiuderlo in un recinto, imprigionarlo dietro a un’etichetta: è il solito «professore comunista». Niente di nuovo, niente di interessante, non c’è niente da vedere. Il solito «professore comunista» che tutti hanno incontrato nella vita.

Università, libertà, disciplina

Senza avventurarsi in psicologismi fuori luogo, va segnalato che nelle biografie di molti esponenti della destra politica e mediatica c’è il racconto dell’incontro con un «professore comunista» o più di uno. Non c’è niente di male nel formare la propria identità politica per contrasto rispetto a una figura di autorità: sarebbe strano il contrario. La cosa interessante, però, è che l’incontro con il «professore comunista» resta nella memoria di molti perché, evidentemente, è stata l’unica occasione, nella vita, in cui ci si è confrontati con idee diverse dalle proprie.

Il nucleo dello stereotipo e della guerra culturale all’università è tutto qui. L’università, e ancora di più la scuola, sono gli ultimi luoghi, nella nostra società, in cui esiste ancora un confronto aperto tra punti di vista diversi all’interno di una comunità condivisa. Con un mondo del lavoro reso sempre più gerarchico e competitivo, una società desertificata di organizzazioni e luoghi di vita collettiva, e un panorama mediatico tribalizzato in cui ognuno accede esclusivamente alle informazioni che l’algoritmo ha selezionato per la sua nicchia, per la maggior parte delle persone l’unico confronto con idee e punti di vista avviene nella scuola e (per chi ci va) nell’università.

La percezione di un’università popolata di «professori comunisti» viene da qui. Il punto non è che l’università italiana sia particolarmente caratterizzata a sinistra (non si spiegherebbe, altrimenti, perché continui a sfornare rettori, ministri ed editorialisti dei giornali sistematicamente schierati a destra): il punto è che nell’università italiana c’è spazio per punti di vista di sinistra, a differenza di quasi tutto il resto della società. Il mito dell’egemonia culturale della sinistra è, appunto, un mito. La recente vicenda della direzione de Il Mulino mostra che nei cenacoli intellettuali italiani, compresi quelli di centrosinistra, c’è poco spazio perfino per il riformismo curioso e aggiornato di Mario Ricciardi: altro che comunismo. Ma è vero che nell’università si possono discutere temi e punti di vista che non trovano quasi mai spazio nei media, per non parlare della rappresentanza istituzionale.

La retorica dell’università come spazio di libertà assoluta è, appunto, una retorica: l’università è immersa nella realtà, con tutte le sue contraddizioni, i suoi interessi e i suoi squilibri di potere. Ha, tra gli altri, un compito squisitamente conservatore: quello di riprodurre, almeno dal punto di vista culturale, l’élite. In particolare l’università italiana del 2024 ha ben poco dello spazio idillico del dissenso: l’ultimo quindicennio, quello della riforma Gelmini, l’ha profondamente trasformata, rafforzandone le gerarchie già consolidate, introiettando le logiche aziendaliste della ricerca spasmodica di fondi, che sia da bandi o dalle rette studentesche, e della valutazione dei «prodotti della ricerca», rendendo il lavoro più precario e più burocratico, a danno di didattica, ricerca e partecipazione alla cittadinanza. Una transizione che è sul punto di accelerare nuovamente, con l’exploit degli atenei telematici, vera privatizzazione strisciante dell’università italiana e conseguenza della sua parziale trasformazione in erogatore di pacchetti di contenuti didattici a pagamento. Gli incentivi al conformismo e all’allineamento con il potere sono più forti che mai. Come lo sono gli interessi materiali in gioco, resi particolarmente visibili in queste settimane dalle proteste studentesche contro la collaborazione con l’industria bellica.Ciononostante, è notevolmente più facile esprimere un punto di vista dissenziente o alternativo a quello dominante all’interno di quel contesto che in quasi qualsiasi altro spazio della nostra società. E agli studenti e studentesse è offerta l’opportunità di confrontarsi con quel punto di vista, in un’esperienza formativa che non ha pari. Una cosa che la destra americana ha capito da tempo, mettendola al centro delle proprie battaglie (da quella contro l’insegnamento del creazionismo a quella per l’homeschooling e il rafforzamento del controllo della famiglia sull’istruzione dei figli), gradualmente riprodotte anche da quella italiana. Non a caso, questa è la fase della fioritura di codici etici e sanzioni disciplinari, come quella a cui si vorrebbe sottoporre l’insegnante romano Christian Raimo per aver criticato il ministro Valditara. E non a caso quando qualcuno osa addirittura uscire dall’università e portare quel punto di vista a un pubblico vasto, va subito messo al suo posto: Alessandro Barbero, dicono, non è altro che un professore comunista. Etichetta in cui non si capisce se dia più fastidio, al potere e a chi lo sostiene, la prima o la seconda parola.

Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin il 25 maggio 2024