Recensione a Massimo Filippi e Enrico Monacelli (a cura di), Divenire invertebrato. Dalla Grande Scimmia all’antispecismo viscido. Ombre corte, Verona, 2020

Negli ultimi quattro decenni la questione animale è passata dalle frange marginali di un discorso filosofico e religioso sostanzialmente intriso di utopia e moralismo a una (relativa) centralità non solo in ambito filosofico, ma anche all’interno di discorsi più mainstream in ambito sociale, culturale, politico e mediatico. Prova ne sono non solo il fatto che in questo lasso di tempo sono stati pubblicati più libri sul tema che in tutta la precedente storia della scrittura umana, ma anche significativi miglioramenti legislativi in molti stati che prendono in considerazione il “benessere” animale in molte delle “zone di contatto” tra umani e non umani (zoo, circhi, laboratori, allevamenti, mattatoi, ecc.). E tuttavia, a livello pratico, bisogna ammettere che ben poco è cambiato per la vita (e la morte) degli animali non umani. Quello che non è cambiato sono i presupposti ontologici che rendono gli animali non umani “uccidibili”, e questa non è semplicemente una questione di etica individuale, ma è eminentemente una questione politica che riguarda il “vivere comune” di umani e non umani in un pianeta condiviso.

Il fallimento della “rivoluzione animale” è dunque essenzialmente un fallimento politico, e con questa antologia di saggi Massimo Filippi e Enrico Monacelli iniziano a indagarne le cause e a proporne un superamento. Con toni spesso aspri Filippi e Monacelli bollano come “sterili”, “vecchie,” “ingombranti” e “inservibili” le posizioni tradizionali dell’animalismo contemporaneo, che per comodità espositiva dividono in due gradi gruppi: da un lato la posizione tuttora dominante, che con Peter Singer e Tom Regan ha dato avvio, più di quarant’anni fa, all’animalismo contemporaneo e che viene qui chiamata “assimilazionista”, e, dall’altro, la posizione speculare che i due curatori chiamano antropodecentrismo animal-straight. Nella prima posizione, dichiaratamente antropocentrica, l’umano resta il paradigma di riferimento, per cui la differenza animale viene stemperata e tutto il vivente viene assimilato a un universale astratto (il che smaschera l’apparente contrasto tra l’utilitarismo di Singer e la teoria dei diritti di Regan). La seconda posizione si centra invece sull’assoluta irriducibilità del mondo non umano (ipostatizzato in un’entità quasi mistica chiamata “Natura”) all’umano, che dovrebbe condurre al rispetto per un’alterità inattingibile e che si riduce invece a quello che Ralph Acampora ha chiamato “apartheid di specie”. Le due posizioni sono speculari e solidali in quanto entrambe riflettono sostanzialmente l’eccezionalismo umano che ancora le sorregge e che nella prima si risolve nell’appiattimento dell’alterità mentre nella seconda nel suo infinito allontanamento asintotico verso l’inaccessibilità.

Queste due posizioni paradigmatiche presentano ovviamente una miriade di possibili variazioni, ma ciò che le accomuna è alla fin fine la loro intrinseca incapacità di pensare sia l’animale che, di conseguenza, anche l’umano. L’animale rimane “impensabile” nell’antropocentrismo assimilazionista proprio perché viene assimilato all’umano attraverso il dispositivo della somiglianza, per cui “animale” è l’animale paradigmatico, sempre un vertebrato, di preferenza un mammifero, animale “come noi” che noi quindi possiamo evangelicamente amare (o almeno rispettare) “come noi stessi” (e tanto peggio per tutto il resto, che può tranquillamente continuare a essere sacrificato). Paradigma dell’animale paradigmatico è la Grande Scimmia del sottotitolo del volume, che si riferisce ovviamente al progetto Grande Scimmia e all’omonimo libro di Singer e Paola Cavalieri, l’animale non umano più vicino a quello umano e quindi più facilmente assimilabile. Ma nemmeno l’antropodecentrismo animal-straight riesce a pensare l’animale, perché lo riduce specularmente a un’entità assolutamente aliena, inaccessibile, incomprensibile, e costituisce quindi “la continuazione dell’abisso heideggeriano con altri mezzi” (p. 18).

Entrambe le posizioni sono di conseguenza incapaci di pensare anche l’umano, perché lo “costruiscono” come un’entità astratta, innaturale, e in ultima istanza come non-animale; per entrambe l’umano rimane un’invenzione e un desideratum, un’idea iperurania ontologicamente a sé e per sé. Nella loro critica Filippi e Monacelli adottano invece la prospettiva di Donna Haraway, secondo cui “non siamo mai stati umani”: l’umano non è e non è mai stato l’umano (o, piuttosto, l’Uomo) dei filosofi e dell’intera tradizione occidentale (e oggi mondiale), costruito secondo parametri astratti, universali, e in definitiva irraggiungibili. La costruzione di quest’Uomo si basa infatti sul sacrificio (mortale e sanguinario) di tutto ciò che a questi criteri asettici e mortiferi non si conforma – e questo include (cioè esclude come sacrificabile) gran parte di ciò che in realtà e in profondità siamo. All’interno delle coordinate stabilite da queste due posizioni speculari, sostengono Filippi e Monacelli, “nessuna azione politica degna di questo nome è possibile” (p. 19).

Se i due curatori sono alquanto critici nei confronti dell’animalismo contemporaneo, vi riconoscono comunque un qualche pregio: il pregio dell’approccio assimilazionista è stato quello di aver tolto dall’invisibilità le oscene sofferenze degli animali non umani e di aver portato il discorso animalista a una visibilità e centralità senza precedenti, mentre il pregio della “fallacia” animal-straight è quello di sottolineare come la natura e l’animalità (a cui però va aggiunta l’animalità umana) siano effettivamente aliene dalle “favole” su animalità e umanità che l’eccezionalismo umano ha inventato e continua a raccontare. Il progetto proposto da questo volume (che continua la serie di interventi di Filippi centrati su un antispecismo intensamente politico, sull’“invenzione” della specie umana, il mostro, ecc.) è quindi quello di costruire delle deleuziane “vie di fuga” dall’affabulazione eccezionalista e in direzione di una possibile “comunità aperta” dei viventi. Questo significa in prima istanza il rifiuto della “scissione”, dell’“abisso” aperto tra umano e non umano dal “delirio allucinatorio” dell’eccezionalismo, in nome di un “comune” che si costruisce proprio in opposizione all’eccezionale. Questo rifiuto comporta un’alienazione dalle favole eccezionaliste, e dunque la prima etichetta che Filippi e Monacelli appongono al loro progetto è quella di “antispecismo alienante”, come recita il titolo della loro introduzione.

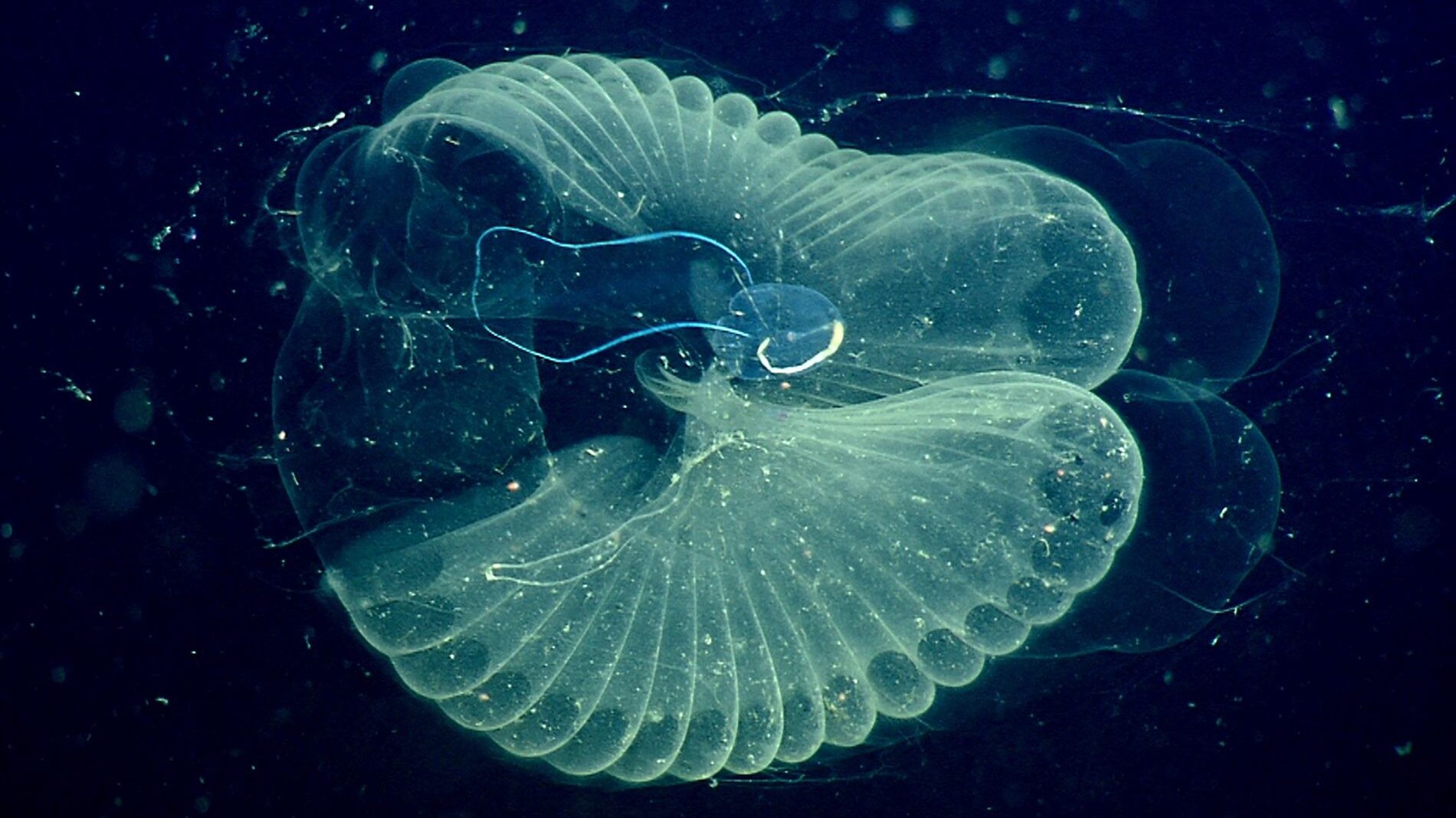

Le vie di fuga proposte dai vari saggi raccolti nel volume si dipartono per principio dall’animale “paradigmatico” (dalle Grandi Scimmie di Singer e Cavalieri, ma anche dalla gatta di Derrida e perfino dal cane di Haraway) alla ricerca di un vivente che viene esemplificato da ciò che la tradizione ha rifiutato: il viscido, l’informe, il mostro, l’invertebrato. La seconda etichetta che i curatori danno al progetto è allora quella di “antispecismo viscido”, un antispecismo che abbracci tutto ciò che dell’animalità (e dell’umanità) la tradizione ha escluso e sacrificato e che, in quanto tale, anche sfugge (sgusciando viscidamente via) alla presa delle definizioni e classificazioni accademiche (e infatti gli autori non sono i tipici rappresentati degli animal studies). L’invertebrato diventa il paradigma di queste fughe sguscianti proprio perché rappresenta il rovescio della paradigmaticità tradizionale, la cui disattivazione sarà forse in grado di segnare la via verso la “comunità aperta” a cui i curatori aspirano.

Dei sette saggi inclusi nel volume solo il primo, di Claudio Kulesko, non è una traduzione; gli altri sei provengono dall’ambito anglo-americano, accademico e non, e quindi uno dei gradi pregi di questo volume è quello di presentare queste voci (alcune delle quali sono comunque ben note) al pubblico italiano. I curatori descrivono la genesi del libro come “sviluppatosi senza progetto, in maniera disorganica e imprevista dal fondo della filosofia post-continentale” (p. 21), che risulta in un “patchwork di corpi concettuali eterogenei e non unificabili” (p. 22). I temi variano infatti dall’“intelligenza della natura” di Kulesko ai mostri di China Miéville, dalla politicizzazione della biologia di Eugene Thacker all’ontologia queer di Karen Barad, dalla fusione di trans* e animalità di Eva Hayward e Jami Weinstein al femminismo serpentesco di Bogna Konior e Yvette Granata e alla pornografia con mostri tentacolari analizzata da Dagmar Van Engen. Quello che tiene insieme questi contributi tanto ineguali (per lunghezza, forma, tono, stile, linguaggio) sono la metodologia “ibrida” che mette insieme saggio scientifico, racconto pop ed erudizione (per cui anche i saggi, scrivono i curatori, sono “invertebrati”, proverbialmente flessibili e trasformativi; p. 22), e la continuità tematica, che rifiuta il cielo delle Idee per cercare di far emergere “l’humus e il compost”, “l’umido viscidume del vivente” (p. 23).

Quella proposta è sicuramente una via minoritaria e poco frequentata, e i risultati, per quanto interessanti e a tratti illuminanti, portano alla luce frammenti sconnessi e incompleti che possono solo far presagire un percorso all’altezza del compito tanto ambizioso che i curatori si prefiggono, che non è né più né meno che la messa in arresto dell’“intero impianto ontologico, assiologico, epistemologico, politico, sociale e simbolico dell’umano” (p. 16). Questo percorso, sostengono Filippi e Monacelli, passa necessariamente per quello che definiscono un “reweirding della questione animale” (p. 24), giocando con il termine “weird fiction” (letteratura bizzarra, misteriosa) reso popolare da H.P. Lovecraft negli anni Venti del secolo scorso: è solo attraverso il mostro, il viscido, l’invertebrato, e attraverso la contaminazione di immaginazione, narrazione, ragione ed empatia, che la questione animale, e con essa la vita stessa in un pianeta ormai malato terminale, potranno sgusciar via dall’abbraccio mortifero della tradizione eccezionalista che ancora li stringe.

Questo articolo è stato pubblicato su Effimera il 30 settembre 2020