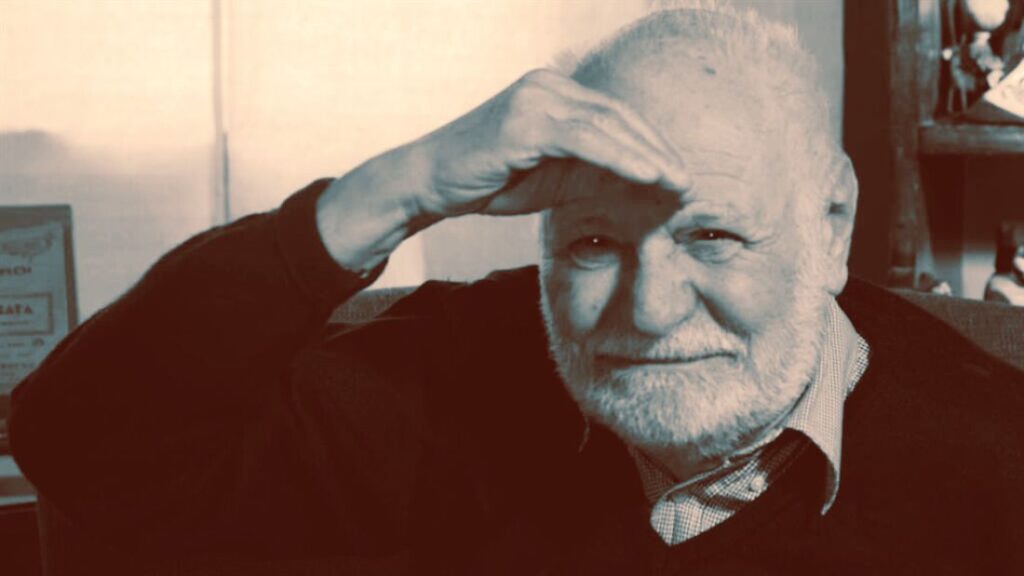

Pietro Chiodi (1915-1970), filosofo e partigiano, ha legato il suo nome all’esistenzialismo in Italia, agli studi e alle traduzioni di Kant, di Sartre e di Heidegger. A lui si deve, oltre alla sistemazione definitiva della complessa terminologia heideggeriana, molto della ricezione del filosofo tedesco che ha permesso di leggerne il pensiero “da sinistra”, inaugurando una fortunata stagione teorica in Italia. Nicola Abbagnano, amico e interprete dell’esistenzialismo positivo, nel ricordo pubblicato il giorno dopo la morte di Chiodi, ha scritto che «fu filosofo per la stessa ragione per cui fu partigiano. Si trattava di realizzare con mezzi diversi uno stesso scopo, quello di contribuire ad emancipare l’individuo e ad affermarne in modo completo l’umanità».

Una immagine di Chiodi, certamente trasfigurata dalla penna dello scrittore ma comunque realistica, ci viene restituita anche attraverso le descrizioni che Fenoglio, che è stato suo allievo ad Alba, ha lasciato del “suo” professore: «Sprizzante naturalmente, anche in riposo, intelligenza dialettica e disciplina filosofica, appoggiata alla larga mano troppo villosa». In Il partigiano Johnny in un dialogo letterario ma verosimile con il personaggio del prof. Monti, sono riproposte le parole di Chiodi su Kierkegaard e sulla sua attualità: «Vedi, l’angoscia è la categoria del possibile. (…) Da una parte l’angoscia, è vero, ti ributta sul tuo essere, e te ne viene amarezza, ma d’altra parte essa è il necessario “sprung”, cioè salto verso il futuro». Chiodi e Fenoglio – vicini anche nel dopoguerra – e altri come loro avrebbero scelto, tra tutte le possibilità di quel tragico passaggio della storia d’Italia del 1943-45, il salto più difficile e autentico: diventare partigiani. Banditi.

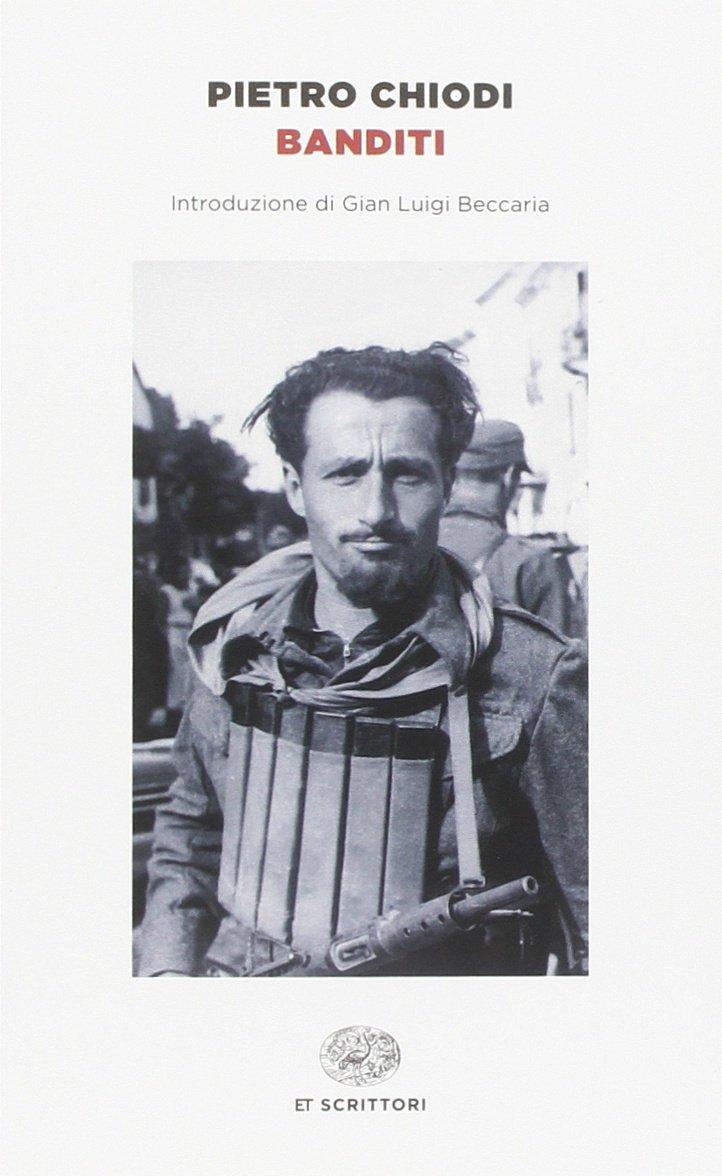

Banditi è un testo redatto in forma di diario tra il 1945 e 1946 sulla base di appunti presi nel periodo 1939-1945. Ha avuto diverse edizioni (Anpi 1946, Alba; Panfilo, 1961 Cuneo; Einaudi del 1975/2002, 2015, Torino, “l’Unità” 2003). Davide Lajolo, su «l’Unità» del 10 ottobre 1946, nel recensire la prima edizione ne parlava come del «libro più vivo, più semplice, più reale di tutta la letteratura partigiana». Tra i suoi lettori, Fortini lo ha definito «quasi un capolavoro […] che vorrei che tutti leggessero». Bobbio lo definisce di un «diario duro e scarno” in grado di restituire «l’impressione della reale spietatezza di quella lotta, della violenza delle passioni contrastanti, della severità degli impegni assunti, che bisognava mantenere sino al sacrificio, della atmosfera di angoscia che dominava le famiglie in contatto con le bande». Alberto Cavaglion ha sottolineato come il libro abbia esposto fin da subito la stretta relazione tra Resistenza e deportazione, considerato che Chiodi è stato deportato prima a Bolzano e poi a Innsbuck, dove finisce in un campo di lavoro coatto (da cui riesce a fuggire).

Colpisce ancora oggi come Banditi abbia il ritmo di un romanzo: un diario, cronachistico, drammatico nella secca narrazione e antiretorico, lucido come può essere quello di un uomo di grande cultura. Come ha scritto Gian Luigi Beccaria, Chiodi riesce a «inventare una inedita naturalezza, […] incrociare sublime e umile», con uno stile «netto, asciutto, severo e deciso come l’uomo». Chiodi racconta la concretezza della guerra di liberazione e i tanti problemi e rischi che ha comportato: la scelta di agire e i problemi di come agire, le soluzioni pratiche e logistiche, i dissidi ideologici, i rischi da assumersi per se e gli altri, la responsabilità del comando e della visione di insieme che non molti avevano insieme a una cultura di respiro internazionale e a una chiara coscienza politica.

Claudio Pavone sottolinea come il diario di Chiodi sia un’ottima testimonianza della complessità delle scelte che si trovarono a compiere i partigiani: la lotta armata, in uno scenario di guerra totale contro un nemico organizzato, militarmente superiore e in posizione di vantaggio, di pochi “patrioti” privi di ufficialità, protezione e risorse, in assenza di uno Stato, senza strutture e infrastrutture, in una guerra anomala per bande, senza sapere come sarebbe finita e in che modo le loro scelte sarebbero state giudicate. Su tutto, per andare agli aspetti esistenziali, si pone il problema di varcare la soglia consistente nella possibilità di uccidere/essere uccisi, in un corpo a corpo con la sopravvivenza quotidiana e con la dilaniante questione di usare, controllare e organizzare la violenza e di fondarne la legittimità.

La Resistenza non è il tempo dell’indugio e non poteva esserlo. Banditi è un testo essenziale, come nello stile della documentazione partigiana, di chi ha poco tempo, deve essere chiaro efficace. È un nudo, secco sbattere di ossa, in cui scene tragiche di crudo realismo sono narrate con ruvida parsimonia che permettono di toccare la loro scoperta e indifesa afflizione e talvolta sprazzi di surreale, comica e pudìca ironia che spostano l’attenzione quando la drammaticità si fa insostenibile. È il libro di una mente lucida in un corpo ferito ma determinato – Chiodi soffriva di una dolorosa poliartrite reumatica che spesso gli rendeva difficile camminare –. Il libro scritto da un uomo, intellettuale capace di azione, che ha 30 anni nel 1945.

Dietro l’urgenza del testo c’è un preciso contesto, la guerra e la resistenza tra Langhe e Roero, e la durissima repressione nazifascista sul territorio, che subito continui e feroci rastrellamento e rappresaglie da parte nazifascista. Dopo la presa di coscienza e gli eventi del 1943 Chiodi vive a stretto contatto con Leonardo Cocito, il collega professore di lettere e antifascista militante, e si immerge nel vivo della lotta partigiana maturando la sua scelta sempre più consapevolmente. Cocito comanda un gruppo di orientamento comunista, dal punto di organizzativo vicino alla banda di Marco Lamberti sotto il comando di Icilio Ronchi Della Rocca, gravitante alle Brigate Autonome di Martini Mauri. Chiodi, non ancora completamente in clandestinità, svolge ruoli informativi e di coordinamento tra formazioni e bande, opera per l’organizzazione di un gruppo di Giustizia e Libertà nelle Langhe.

Il 18 agosto 1944 lui e Cocito, in circostanze mai completamente chiarite, insieme ad altri partigiani (Elio Botta, Lino Costa, Marco Lamberti) finiscono in un posto di blocco delle SS italiane nei pressi di Bra. Dopo gli interrogatori e il passaggio alle Carceri Nuove, Chiodi è deportato a Bolzano dove rimarrà fino al 15 settembre con il numero 3648, poi a Vörgel e infine a Innsbruck, in un sottocampo di Reichenau: non tecnicamente un KZ ma uno dei “campi di educazione del lavoro” (AEL), gestito da Gestapo e da imprenditori locali. In condizioni di salute che si fanno sempre più gravi riesce, aiutato da persone del luogo, a farsi passare per un lavoratore volontario ammalatosi e quindi a rientrare in Italia. A Verona elude i controlli, e con un viaggio di giorni in condizioni estreme, in parte nascosto sotto un treno, arriva a Milano giungendo infine a casa, a Montaldo Roero, a piedi e in segreto ai primi di ottobre.

Creduto morto da tutti, apprende che Cocito e gli altri sono stati impiccati a Carignano, presso Pilone Virle, il 7 settembre, insieme ad altri partigiani per rappresaglia a un attacco contro i tedeschi tenutosi il 4 settembre.

Con l’inizio del 1945 Chiodi riprende la lotta partigiana con un ruolo di comando nelle Brigate Garibaldi. In Banditi racconta chiaramente la volontà di fuggire, salvarsi e di ritornare a casa per riprendere a combattere, ritrovare gli amici, liberare il paese e restituirlo alla dignità perduta. La narrazione dei combattimenti, della disciplina, della moralità dei partigiani si fa struggente e glaciale, pervasa da un senso febbrile di vendetta e giustizia, fino alla Liberazione, narrata senza alcun trionfalismo. Chiodi dirige il battaglione partigiano che porta il nome dell’amico morto, opera sotto la 103ª Brigata Garibaldi comandata da Rolandino e Renato Sciandra (commissario politico). Conduce una brillante operazione militare a Sommariva Perno contro i fascisti della X Mas (14 aprile 1945): «Gruppi di fascisti erano piazzati qua e là volgendoci le spalle completamente allo scoperto. Un ufficiale correva lunga la cinta dando ordini. Ero sdraiato a terra e sentivo il cuore battermi forte. Erano quelli gli uomini che avevano consegnato Cocito e Marco ai tedeschi perché li impiccassero, erano loro che avevano curato Pietro perché assaporasse meglio lo strazio della morte, erano loro che avevano riempito di sangue la strada del Mussotto, Cocito era morto, Marco era morto, Piero era morto, non restavo che io, tutto era nelle mie mani. Una calma gelida si impadroniva di me. Mi ritirai lentamente. Distribuii gli uomini sul crinale, come avrei distribuito gli allievi tra i banchi perché non copiassero. Il costone della collina che scendeva verso il cimitero era coperto di bosco fin quasi in fondo. Rinnovai la raccomandazione di non sparare fin che non avessi aperto il fuoco io».

Il 25 aprile è tra i combattenti che portano alla resa la piazzaforte tedesca di Villastellone e poi partecipa alla Liberazione di Torino. Guida una moto che precede il camion del Battaglione Cocito, sui cui sono issati la bandiera rossa e una pesante mitragliatrice Breda presa al nemico. Il 28 e 29 aprile è per le strade di Torino, dove si combatte. Nel suo racconto descrive con precisione gli eventi principali: gli Alleati non volevano che Torino si liberasse da sola e cercano – senza successo – di interrompere l’operazione e impedire l’insurrezione finale; il comando tedesco minaccia di distruzione della città e organizza la smobilitazione dei 35.000 soldati armati che sfilano ai margini della città. Nella resa generalizzata, gruppi di fascisti in collina e i cecchini organizzati dal federale Solaro in città sparano a oltranza. I morti sono numerosi. Chiodi non dorme per tre giorni, rischia di prendersi una pallottola in Piazza Vittorio. Subito dopo la Liberazione, nei giorni della festa è a Carignano, nei luoghi dello strazio di Cocito, di Marco e degli altri.

La morte è una presenza costante in Banditi: il pathos più intenso è riservato alla descrizione dei caduti, tra cui la figura dell’amico Leone, quasi uno spettro che nelle montagne del Bresciano apre e chiude il libro in una ideale circolarità. Alla durezza della morte si contrappone la tenerezza degli amici e delle famiglie, in una atmosfera di pietas resa più dall’ellissi e da poche immagini che non dalle retoriche martirologiche: la scrittura di Chiodi è nervosa, essenziale, antiretorica, mai introversa, monumentale, idilliaca o pacificata, agli antipodi della memorialistica eroica. Il dopoguerra è così una vittoria senza gioia e segnata dalla mancanza, come la pace immatura e malsana che la accompagna in un paese tutto da cambiare: «allora Noi c’eravamo ed ora Noi non c’eravamo più». In quel noi si legge per il filosofo degli anni a venire il possibile rapporto con l’essere, inteso come gli altri e non come un’astrazione mitica, tale da fondare il legame con il dover essere e l’autenticità. Quello di Chiodi è dunque un pensiero esistenziale perché si radica nel corpo della storicità: «la guerra, l’odio, la distruzione, il tradimento, la sconfitta, l’amara vittoria, facevano emergere gli scogli perennemente frapposti fra il mare dell’esistenza ed il porto dell’assoluto: la morte, la colpa, il nulla, l’impotenza, il tempo», come si legge in L’esistenzialismo (1957). La morte che tanto peso ha nella tradizione esistenzialista è anzitutto quella concreta, vissuta, uno degli «aspetti più sconcertanti e problematici della realtà».

A partire da questi il mondo assume un significato nella misura in cui l’individuo rimane fedele ai suoi progetti nell’arco delle possibilità che la vita dischiude. La situazione esistenzialistica è la premessa per la filosofia, la consapevolezza che porta alla ricerca della fondazione categoriale. L’esperienza di partigiano, combattente e deportato, innerva ogni successiva affermazione di Chiodi, radicandosi in «quell’intermondo commisto di volere e non volere che definisce il luogo del tragico» (Fenoglio scrittore civile, 1965) e si lega a un magistero intellettuale impegnato e sensibile, volto a difendere «la libertà nei rapporti politici, la giustizia nei rapporti economici e la tolleranza in tutti i rapporti».

Il 22 settembre 1970 scompariva Pietro Chiodi. Due giornate di studio a Torino ne hanno ricostruito la vita e il pensiero.

Questo articolo è stato pubblicato su Doppiozero il 22 settembre 2020