di Eva Garau

A poche ore dall’arrivo in Senato della riforma sulla cittadinanza le prime pagine dei quotidiani nazionali somigliano più a un bollettino medico che alla cronaca politica. Inevitabile, considerata la zuffa andata in scena tra i banchi dell’aula tra spintoni, corse in infermeria e cerotti, attori principali i rappresentanti della Lega Nord. Ma ad alimentare la polemica è soprattutto la posizione del Movimento 5 Stelle, un’astensione che, di fatto, è un voto contrario senza l’effetto collaterale di una parziale perdita di consenso tra gli italianissimi iscritti (tra i requisiti per il tesseramento, infatti, la cittadinanza italiana è indispensabile).

Il punto di vista del M5S sullo ius soli e, in generale sull’immigrazione, non deve sorprendere. Se è vero che l’abolizione del reato di clandestinità è stata proposta nel 2013 da due senatori pentastellati, Maurizio Cioffi e Andrea Buccarella, e poi passata grazie ai voti del PD (332 favorevoli, 124 contrari) già allora Grillo si era espresso sul blog. Il post firmato con Casaleggio sottolineava la distanza del movimento da un’iniziativa personale e “non autorizzata” di due “dottor Stranamore fuori controllo”.

Non si era fatto mistero, allora, del fatto che se inserita nel manifesto programmatico del movimento un’apertura del genere avrebbe avuto conseguenze drammatiche in termini elettorali, dal momento che ancora l’umore della base non si era manifestato in maniera chiara. L’abolizione del reato di clandestinità non è stato accompagnato da un discorso politico che ne mettesse in evidenza il significato.

La mancanza di una retorica in grado di costruire un sentire comune sulla questione la rendeva un successo accidentale per una sinistra che non era stata in grado di imporsi come portavoce di quella istanza, di “appropriarsi” di un tema che per tradizione le era appartenuto, dalla legge Turco-Napolitano in poi. All’ambiguità in parlamento si è accompagnata per anni altrettanta confusione nel discorso pubblico, dai salotti televisivi alla carta stampata.

Paradossalmente, anche chi si schierava per una depenalizzazione del reato di clandestinità si riferiva alla necessità di abolire la Bossi-Fini. Tra questi Renzi, intervistato da Repubblica. Ma seppure proposto per la prima volta nel 2002 il reato di clandestinità era stato eliminato dal testo finale, soprattutto grazie all’opposizione intransigente della Chiesa, mentre diventava legge con il decreto 92 incluso nel pacchetto sicurezza del 2009. La Bossi-Fini in realtà stabiliva più o meno le stesse regole (legame contratto di lavoro-permesso) sancite dalla legislazione degli anni Sessanta (la prima dopo il fascismo) in materia di lavoratori stranieri, sulle orme della convenzione internazionale ILO. A essere cambiato era il linguaggio, i continui riferimenti nei testi di accompagnamento per la discussione parlamentare a clandestini, emergenze, invasione e sicurezza.

Non una differenza di poco conto, come sa chi studia la retorica politica e il suo impatto sull’istituzionalizzazione del legame immigrazione-criminalità. Oggi, sullo ius soli Grillo ha seguito la pancia del Paese, come ci si poteva aspettare. La normalizzazione del discorso dell’esclusione non poteva essere lasciato nelle mani della Lega, di un Salvini che ha iniziato a vendere il partito come nazionale in opposizione al Bossi della Padania e delle carnevalate celtiche. Peccato che la trasformazione sia avvenuta proprio con Bossi, il primo a promuovere il franchising del partito, rendendolo “‘l’ultimo baluardo a difesa dell’identità (cattolica) nazionale” a partire dalla svolta del 2006. Così se Salvini copia e Grillo rincorre, la Lega non è mai morta, con buona pace degli studiosi che le hanno fatto il funerale prematuramente.

E la convergenza Lega-M5S era ampiamente prevedibile, così come il progressivo spostamento del limite tra libertà d’espressione e diritto a un equo trattamento. Il conflitto tutto americano tra il primo e il quattordicesimo emendamento in Italia si sarebbe risolto da un pezzo a discapito dell’eguaglianza. In passato, negli anni Novanta, a garantire un diritto fondamentale ai nati in Italia ci avevano già provato Turco e Iervolino (e un decennio più tardi un Gianfranco Fini pentitosi tardivamente e tardivamente divenuto paladino dei diritti delle seconde generazioni). Un processo poi andato in quiescenza fino al tentativo di riaprire la discussione nel 2013, culminato con una fase di abusi inediti vero il ministro Cecile Kyenge, violenze destinate a fare il giro del mondo e troppo presto dimenticate in Italia.

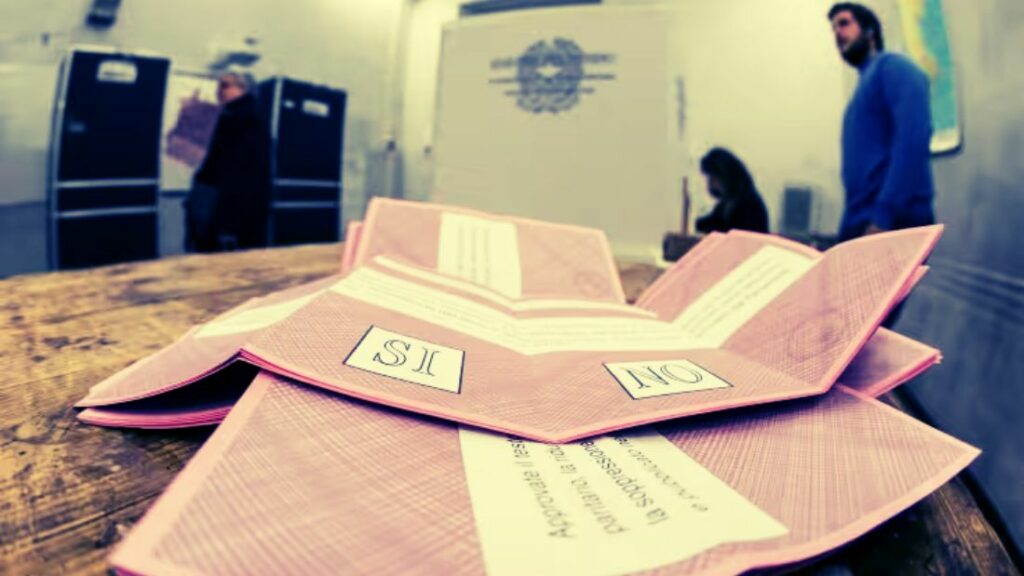

Tra una rissa e qualche infantilismo parlamentare rimbalzato di social in social nelle ultime ore, poco si dice del fatto che questo ius soli non è il diritto alla cittadinanza automatico ai nati nel territorio italiano. Non è lo ius soli americano, insomma, quello descritto dai cartoon apocalittici già in circolazione su Facebook che ritraggono donne velate partorire sulla spiaggia mentre vengono consegnate loro le chiavi del Paese. Lo ius soli in discussione presuppone una serie di requisiti, dalla cosiddetta “integrazione culturale” che passa per il completamento di un ciclo scolastico a regole rigide sulla permanenza in Italia dei genitori stranieri (regole che diventano più stringenti per i residenti non europei).

Possono avere la cittadinanza a diciotto anni, twittano gli attendisti, gli stessi che sostengono che prima questi “immigrati” si devono integrare. Si devono integrare in una società che non li riconosce e li emargina, che li confina nel limbo di uno stato d’eccezione permanente, ma solo per diciotto anni. Eppure è antipatriottico ricordare che un argentino con un antenato di origini italiane può ottenere il passaporto anche se non ha mai visto l’Italia, non ne conosce lingua e tradizioni. Forse il senso di appartenenza si trasmette come la cittadinanza, attraverso il sangue. Intanto in Italia il numero degli stranieri continua ad aumentare anche in questi giorni, se è straniero chi in un Paese del genere non si riconosce e non si sente a casa, a prescindere da quello che dice la carta di identità.

Questo articolo è stato pubblicato dal Manifesto sardo il 15 giugno 2017