di Gustavo Zagrebelsky

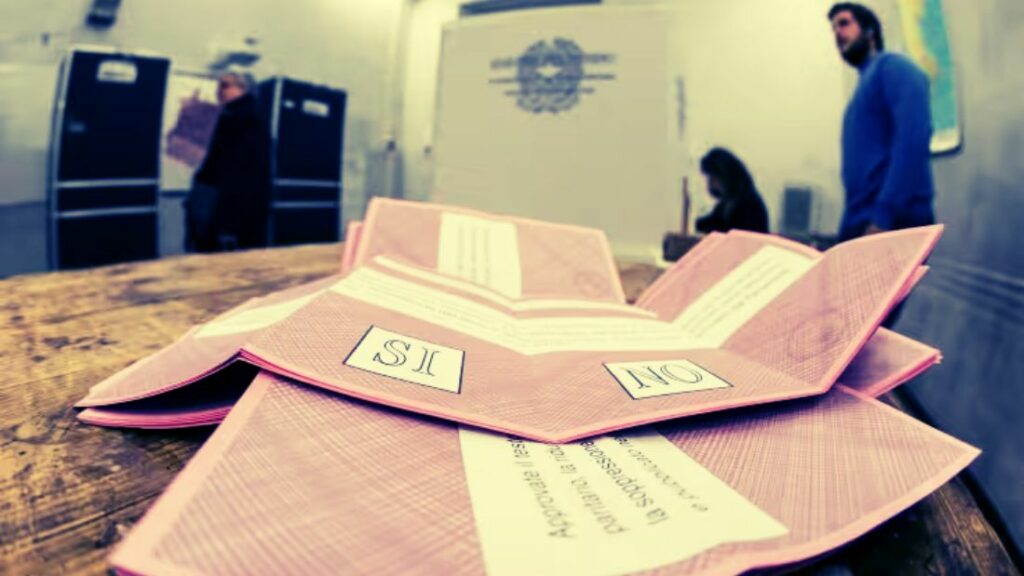

Democrazia e lavoro sono le radici della nostra Costituzione del 1948. Una cosa è cambiare, un’altra è il come cambiare. Il superamento del bicameralismo perfetto è largamente condiviso, ma siamo di fronte a un testo incomprensibile e al ritorno a condizioni pre-costituzionali

Coloro che, la riforma costituzionale, la vedono gravida di conseguenze negative non si aggrappano alla Costituzione perché è “la più bella del mondo”. Sono gli zelatori della riforma che usano quell’espressione per farli sembrare degli stupidi conservatori e distogliere l’attenzione dalla posta in gioco. La posta in gioco è la concezione della vita politica e sociale che la Costituzione prefigura e promette, sintetizzandola nelle parole “democrazia” e “lavoro” che campeggiano nel primo comma dell’art. 1.

Qui c’è la ragione del contrasto, che non riguarda né l’estetica (su cui ci sarebbe peraltro molto da dire, leggendo i testi farraginosi, incomprensibili e perfino sintatticamente traballanti che sono stati approvati) né soltanto l’ingegneria costituzionale (al cui proposito c’è da dire che nessuna questione costituzionale è mai solo tecnica, ma sempre politica).

Molte volte sono state chiarite le radici storiche e ideali di quella concezione, perfettamente conforme alle tendenze generali del costituzionalismo democratico, sociale e antifascista del II dopoguerra, tendenze riassunte nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948, di cui la nostra Costituzione contiene numerose anticipazioni, perfino sul piano testuale. Quelle, le radici della Costituzione che c’è. E quelle della Costituzione che si vorrebbe che fosse, quali sono?

Quali credenziali possono esibire gli attuali legislatori costituzionali? A parte la questione, bellamente ignorata, dell’incostituzionalità della legge elettorale in base alla quale essi sono stati eletti; a parte la falsificazione delle maggioranze che quella legge ha comportato, senza la quale non ci sarebbero stati i numeri in Parlamento; a parte tutto ciò, la domanda che deve essere posta è: quale visione della vita politica li muove? A quale intento corrispondono le loro iniziative? C’è un “non detto” e lì si trovano le ragioni di tanta enfasi, di tanto accanimento, di tanta drammatizzazione che non si giustificherebbero se si trattasse solo di riduzione dei costi della politica e di efficientismo decisionale.

La posta in gioco non è di natura economica e funzionale (risparmiare sui costi e sui tempi delle decisioni). Se fosse solo questo, si dovrebbe trattare la “riforma” come una riformetta da discutere tecnicamente, incapace di sommuovere acute passioni politiche. Invece, c’è chi la carica d’un significato eccezionale, si atteggia a demiurgo d’una fase politica nuova e dice d’essere pronto a giocarsi su di essa perfino il proprio futuro politico.

Ciò si spiega, per l’appunto, con il “non detto”. Cerchiamo, allora, di dirlo, nel quadro delle profonde trasformazioni istituzionali degli ultimi decenni, trasformazioni che hanno comportato un ribaltamento della democrazia parlamentare in uno strano regime tecnocratico-oligarchico che, per sua natura, ha come suo punto di riferimento l’esecutivo. Viviamo in “tempi esecutivi”. La politica esce di scena. I tecnici ne occupano lo spazio nei posti-chiave, cioè nei luoghi delle decisioni in materia economica, oggi prevalentemente nella versione della finanza, e nel campo della politica estera, oggi principalmente nella versione degli impegni militari.

La partecipazione politica che dovrebbe potersi esprimere nella veritiera rappresentazione del popolo, cioè in Parlamento, a partire dai bisogni, dalle aspirazioni, dagli ideali non è più considerata un valore democratico da coltivare, ma un intralcio. Così, del fatto che la metà degli elettori sia lontana dalla politica al punto da non trovare attrattive nell’esercizio del diritto di voto, nessuno si preoccupa: pare anzi che ce ne si rallegri.

Il fatto che i sindacati trovino difficoltà nel rappresentare i bisogni dei lavoratori, invece che a spingere a misure che ne rafforzino la capacità rappresentativa, induce ad atteggiamenti sprezzanti e di malcelata soddisfazione. Che i diritti dei lavoratori siano sottoposti e condizionati alle esigenze delle imprese, non fa problema: anzi il ritorno a condizioni pre-costituzionali si considera un fattore di modernizzazione. Che i partiti siano a loro volta ridotti come li vediamo, a sgabelli per l’ascesa alle cariche di governo e poi a intralci da tenere sotto la frusta del capo e di coloro che fanno cerchio attorno a lui, non è nemmeno da denunciare con più d’una parola.

A questa desertificazione social-politica corrisponde perfettamente la legge elettorale. Essa dovrebbe servire a incoronare “la sera stessa delle elezioni” il vincitore, cioè il capo politico che per cinque anni potrà governare controllando il Parlamento attraverso il controllo del partito di cui è capo. La piramide si è progressivamente rovesciata e non abbiamo fatto il necessario per impedirlo. La democrazia dalle larghe basi voluta dalla Costituzione è stata sostituita da un regime guidato dall’alto dove si coagulano interessi sottratti alle responsabilità democratiche. L’informazione si allinea; la vita pubblica è drogata dal conformismo; gli intellettuali tacciono; non c’è da attendersi alcuna vera alternativa dalle elezioni, pur se e quando esse si svolgano, e se alternative emergessero dalle urne, sarebbe la pressione proveniente da fuori (istituzioni europee, Fondo monetario internazionale, grandi fondi d’investimento) a richiamare all’ordine; nella scuola si affermano modelli verticistici e i nostri studenti e i nostri insegnanti gemono sotto programmi ministeriali finalizzati a produrre non cultura ma tecnica esecutiva.

Può essere che questo è quanto richiedono i tempi che viviamo, i tempi dello sviluppo per lo sviluppo, dell’innovazione per l’innovazione, della competitività che non ammette deroghe, della spremitura degli esseri umani, dei diritti dei più deboli e delle risorse naturali per tenere il passo sempre più veloce della concorrenza.

Può essere che solo a queste condizioni il nostro Paese sia annoverabile tra i virtuosi, nei quali la finanza sovrana consideri conveniente investire le sue immani risorse; cioè, in termini più realistici, consideri conveniente venire a comperarci, approfittando delle tante privatizzazioni che segnano l’arretramento dello Stato a favore degli interessi del mercato. Gli inviti che provengono dalle istituzioni sovranazionali, legate al governo della finanza globale, sono univoci.

I moniti che provengono dall’Europa (“ce lo chiede l’Europa”) sono dello stesso segno. Perfino una banca d’affari (gli “analisti” della J.P. Morgan) ha dettato la propria agenda, nella quale è scritta anche la riduzione degli spazi di democrazia che le costituzioni antifasciste del II dopoguerra (è detto proprio così e nessuno, tra le autorità che avrebbero il dovere di difendere la democrazia e la Costituzione, ha protestato) hanno garantito ai popoli usciti dalle dittature. La riforma della Costituzione, promossa, anzi imposta dall’esecutivo, s’inserisce in questo contesto generale. Il “non detto” è qui. Occorre dimostrare d’essere capaci di rispondere alle richieste.

Se, come si dice nella prosa degenerata del nostro tempo, non si riesce a “portare a casa” il risultato, viene meno la fiducia di cui i governi esecutivi devono godere rispetto ai centri di potere che stanno sopra di loro e da cui, alla fine dipende la loro legittimazione tecnica. La chiamiamo “riforma costituzionale”, ma è una “riforma esecutiva”. Stupisce che tanti uomini e tante donne che hanno nella loro storia politica numerose battaglie per la democrazia, si siano adeguati a subire questa involuzione, anzi collaborino attivamente chiudendo gli occhi di fronte a ciò che a molti appare evidente. La riforma costituzionale è il coronamento, dotato di significato perfino simbolico, di un processo di snaturamento della democrazia che procede da anni. Coloro che l’hanno non solo tollerato ma anche promosso sono oggi gli autori della riforma. Sono gli stessi che ora ci chiedono un voto che vorrebbe essere di legittimazione popolare a un corso politico che di popolare non ha nulla.

I singoli contenuti della riforma importano poco o nulla di fronte al significato politico. Contano così poco che chi avesse voglia di leggere e cercare di capire ciò su cui ci si chiede di esprimerci nel referendum resterebbe sconcertato. A parte la lingua, a parte la tecnica più da “decreto mille proroghe” che da Costituzione (si veda il modo di elencare le competenze del nuovo Senato), non si arretra né di fronte alle leggi della matematica e della sintassi, né alle esigenze della logica.

Si prenda quello che viene presentato come il cuore della riforma, il nuovo Senato: 95 senatori che rappresentano Regioni e Comuni, più cinque che “possono essere nominati” dal Presidente della Repubblica. Quale logica regga un mélange come questo, che poteva spiegarsi nel vecchio Senato che portava tracce di storia costituzionale pre-repubblicana, sfugge. Ogni Regione “ha” (sic.) almeno due senatori, e così anche le Province di Trento e Bolzano. Se si ritiene (ma non è chiaro) che tra i due non sia compreso il sindaco, che dunque si deve aggiungere al numero fisso minimo per ogni Regione, il conto è presto fatto: le Regioni sono 20; venti per 2 fa 40. A ciò si aggiungono 4 senatori per le Province anzidette, e fa 44. Si aggiungono i 22 senatori eletti tra i sindaci, uno per ciascuno dai consigli regionali e provinciali e fa 66. 95 meno 66 fa 29.

Questi 29 seggi senatoriali dovrebbero servire a garantire la “ripartizione proporzionale” tra le Regioni, secondo le rispettive popolazioni. 29/20. Se si fa qualche calcolo, risulta tutto meno che la proporzionalità che pure è prevista dal IV comma dell’art. 2. Non cambia di molto il risultato, se il sindaco entra a far parte del numero due garantito a ogni regione. È un guazzabuglio di logiche diverse: la garanzia di almeno due posti in Senato corrisponde all’idea della rappresentanza degli Enti regionali, ma la distribuzione proporzionale dei seggi ulteriori corrisponde invece all’idea che, a essere rappresentate sono le popolazioni.

Per non parlare del caso del Trentino Alto Adige che si troverebbe ad “avere” 6 senatori, due per ciascuna Provincia e due per la Regione (a meno che si sostenga, contro ciò che dice lo Statuto speciale, che il Trentino non è una Regione, ma è semplicemente la risultante delle due Province, nel qual caso avrebbe comunque quattro senatori). Anzi, forse ne avrebbe 7, calcolando il sindaco fuori del numero minimo di due, garantito alla Regione. Qual è il filo conduttore ha seguito il legislatore costituzionale? Ma c’è un filo conduttore o siamo allo sbando?

L’art. 2 avrebbe dovuto superare lo scoglio su cui, per un certo periodo, sembrava doversi incagliare la riforma: l’elezione indiretta o diretta. È storia parlamentare nota e non merita d’essere raccontata ancora una volta. Si è creduto di superare l’ostacolo lasciando ferma l’elezione da parte dei Consigli regionali e provinciali: dunque, elezione indiretta, aggiungendo però, in un comma (il V) che tratta di tutt’altro (la durata del mandato dei senatori), lo shibbolleth: eletti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo” dei Consigli regionali e provinciali.

Bel rompicapo. Se “in conformità” significa che i Consigli non dispongono di poteri di scelta autonoma, l’elezione non è più un’elezione ma è una ratifica. Se possono operare scelte, è la “conformità” a essere contraddetta. In più, il II comma stabilisce che i Consigli “eleggono con metodo proporzionale”: presumibilmente, in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari. Ma gli elettori si esprimono sulle persone. I gruppi consiliari si formano dopo. Come può esserci “conformità” quando non c’è omogeneità delle volizioni? Come può esserci proporzionalità, inoltre, se si tratta di assegnare due posti o pochi di più?

Questo articolo 2 è esempio preclaro del modo con cui si è giunti all’approvazione della riforma. Essendo prevalsa l’opinabile opinione secondo la quale nella “lettura” del Senato si sarebbe potuto intervenire solo su norme modificate dalla Camera, si è sfruttata la circostanza che alla Camera, in quel V comma, si era sostituito un “nei” con un “dai” per appiccicarci “la conformità”, oltretutto con una virgola e un inciso sintatticamente scorretti. Tutte queste difficoltà dovranno essere affrontate in una legge di attuazione. Ma, ci può essere attuazione di contraddizioni?

Queste considerazioni precedono la discussione circa l’opportunità di superare il c.d. bicameralismo perfetto, opportunità peraltro da gran tempo largamente condivisa. Ma, una cosa è il cambiare, un’altra è il come cambiare. Siamo di fronte a un testo incomprensibile. Verrebbe voglia di interrogare i fautori della riforma – innanzitutto il presidente della Repubblica di allora, il presidente del Consiglio, il ministro – e chiedere, come ci chiedevano a scuola: dite con parole vostre che cosa avete capito. Qui, addirittura, che cosa avete capito di quello che avete fatto? Saprebbero rispondere? E noi, che cosa possiamo capirci?

Questo articolo è stato pubblicato sul sito di Sinistra in rete il 17 gennaio 2016. Si tratta dell’intervento di Gustavo Zagrebelsky in occasione del primo incontro pubblico del Comitato per il no nel referendum costituzionale sulla legge Renzi-Boschi, che si è tenuto l’11 gennaio 2016 nella Sala della Regina a Montecitorio