Le dimissioni di Draghi devono essere lette nel contesto europeo e internazionale. Nelle fibrillazioni politiche che sono versioni stravolte delle tensioni sociali

Che crisi è quella deflagrata il 14 luglio con le dimissioni di Mario Draghi dopo la non fiducia del Movimento 5 Stelle sul decreto Aiuti? È innanzitutto una crisi non solo italiana.

Sarebbe facile concentrarsi, come fa tutta la grande stampa, sulla «politichetta» nostrana, versione superficiale di un antico «caso italiano» che sembra non finire mai, sullo scontro personalistico, sull’irrisione verso il populismo con la pochette, caduco e perdente, dilaniato dalla scissione di Luigi Di Maio, sull’aristocrazia da banchiere con cui il presidente del Consiglio è uso trattare «l’intendenza». Ma è bene collocare questa crisi nello scenario europeo, se non internazionale, perché lì si intravedono i segnali di una fibrillazione politica, versione stravolta di una tensione sociale.

Una crisi internazionale

Nello stesso periodo in cui scoppia la crisi politica italiana in Francia Emmanuel Macron è costretto a fare i conti con uno scenario istituzionale che ricorda molto l’Italia del 2013, un parlamento privo di una maggioranza coesa, diviso sostanzialmente in tre parti – il grande centro della «macronie», la destra fortissima di Le Pen e una sinistra riunificata attorno all’iniziativa di Jean Luc Mélenchon. Risultato? L’Assemblea nazionale sarà un campo di battaglia per un governo privo della maggioranza assoluta (ma in Francia non vige il voto di fiducia) situazione che fa presagire altri smottamenti e squilibri.

In Gran Bretagna il partito conservatore ha appena sfiduciato il suo premier, formalmente per gli scandali sessuali e il brindisi a Downing Street in pieno Covid, ma anche perché le scelte sociali di Boris Johnson hanno portato i Tories a perdere consensi importanti costringendo il vecchio partito di Margareth Thatcher e David Cameron a ripensare la sua strategia.

In Spagna il governo di centrosinistra è in sommovimento da diversi mesi, per le richieste di intervento sociale espresse dalla sinistra-sinistra di Podemos, per le divergenze sulla guerra e gli invii di armi all’Ucraina nonostante il governo Sanchez possa vantare più riforme sociali di tutti. Anche in Germania la guerra sta creando un solco tra la Spd e i Verdi dove paradossalmente sono questi a imbracciare i temi dei ceti moderati e delle imprese oltre che a rimpolpare un classico atlantismo in tema di politica internazionale.

La crisi politica investe anche gli Stati Uniti dove il fronte progressista sta fallendo la prova Biden e non a caso la stragrande maggioranza dell’elettorato Democratico – si veda il sondaggio del New York Times – pensa che sarebbe meglio un altro candidato alla Casa Bianca nel 2024. I Dem, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, non riescono a rappresentare un’utile connessione tra spinte sociali – che negli Stati Uniti si sono susseguite nel corso della presidenza Trump – e rappresentanza politica e questo fossato è sempre più evidente.

La sconnessione con la questione sociale

L’Italia si inserisce nel quadro di una crisi capitalistica complessiva, che la guerra ha reso molto più evidente ma che vive sottotraccia da tempo. Una crisi fatta di tagli sociali sempre più frequenti, riduzione del welfare state, recupero di uno statalismo al servizio dei profitti e delle strategie dei colossi di Stato, e con una questione sociale lasciata inerte.

Il bilancio del governo Draghi da questo punto di vista è inesorabile: aumento della povertà, ulteriore riduzione dei salari, restrizione del sistema pensionistico, tentativi ripetuti di smantellare il reddito di cittadinanza, nuove privatizzazioni, riforma fiscale a beneficio dei redditi più alti, utilizzo del Pnrr per garantire appalti e micro-rendite territoriali senza alcuna visione sociale e ambientale, sostegno in Unione europea ai settori contrari allo stop alla vendita di auto diesel e a benzina, rilancio delle spese militari, pieno sostegno alla nuova strategia imperiale della Nato.

La contraddizione scoppia quando in campo vi sono forze che in bene o male decidono di rappresentare le domande sociali tentando di interpretarle (non certo di organizzarle, ma ci torniamo dopo). Sia in maniera più tradizionale e coerente, come nel caso di forze di sinistra alla France Insoumise o Podemos in Spagna, sia nelle forme spurie e contraddittorie del caso italiano con il M5S. Qui c’è il punto politico di questa crisi meno dibattuto perché nell’analisi mainstream prevale, quando si parla di 5 Stelle, l’irrisione e l’odio antropologico per i suoi esponenti.

Dopo le oscillazioni della legislatura in cui il M5S ha avuto uno dei risultati più rilevanti della storia italiana, dopo il governo con la destra e quello con il centrosinistra, dopo lo shock della fuoriuscita da palazzo Chigi per Giuseppe Conte, dopo la nascita di un governo «dei banchieri» vissuto come un’onta (eppure sostenuto per 17 mesi) dopo la constatazione che uno degli obiettivi principali del governo Draghi sarebbe stato lo smantellamento dei risultati raggiunti dai pentastellati, dopo lo scoppio della guerra e ancora la constatazione di una direzione di marcia che stava per cancellare qualsiasi parola d’ordine del movimento fondato da Beppe Grillo e, infine, dopo la scissione di Di Maio, ultima avvisaglia di un avvitamento a spirale destinato al tracollo, Conte e i 5 Stelle hanno capito che il loro legame con un residuo di questione sociale avrebbe rappresentato l’unica speranza per la propria sopravvivenza. Scegliere di legarsi a rivendicazioni come il reddito di cittadinanza, il salario minimo o un certo rifiuto dell’oltranzismo atlantista (ma anche, con le solite contraddizioni, il superbonus) ha significato sganciarsi dal treno draghiano, tirare qualche freno di emergenza per salvare sé stessi e tenere in piedi temi altrimenti cancellati dal dibattito pubblico.

Draghi, del tutto coerentemente con la propria storia e il proprio ruolo, è andato in crisi proprio perché il suo programma e la sua azione sono del tutto aliene a riforme sociali in grado di dare respiro a una popolazione che subisce la violenza della crisi capitalistica accentuata dalle conseguenze della guerra.

La normalizzazione del populismo

In Italia, però, rispetto a Francia, Spagna o Stati Uniti, c’è un elemento ulteriore. Nel nostro paese è forte, preponderante, il bisogno delle élites – la crema della burocrazia di Stato, quel po’ di borghesia industriale e finanziaria rimaste, i vertici delle testate giornalistiche, i principali partiti politici – di regolare i conti una volta per tutte con il «populismo» italiano (le virgolette sono d’obbligo perché sulla natura di questo populismo andrebbe fatta una disamina impossibile in questo spazio) e in particolare proprio con i 5 Stelle. Questa resa dei conti è cominciata con la guerra di Mosca e con il tentativo di accreditare una sintonia, se non una subordinazione, tra il movimento di Conte-Grillo e il Cremlino. L’indifendibile guerra putiniana, insomma, ha costituito l’opportunità per collocare i 5 Stelle in uno spazio inagibile della politica, fuori dal discorso pubblico, fuori dall’Agorà, in un campo «perduto» in modo tale da sterilizzarne qualsiasi intervento politico.

La scelta di Conte di demarcarsi sui temi sociali, oltre a essere interpretata come un ostacolo insormontabile per un governo che al massimo si affida alla carità (il bonus da 200 euro una tantum) è stata individuata come una seconda opportunità, fare in modo che i 5 Stelle fossero i paria della politica italiana: renderli inservibili politicamente e con ciò annientare l’ipotesi di una coalizione tra loro e il Pd per riguadagnare quest’ultimo alla relazione privilegiata con quel campo di Agramante che è il «centro» luogo disperato di ambizioni personali irrisolte.

Come spiegare altrimenti la drammatizzazione di un semplice bizantinismo – il voto di fiducia sganciato dal testo ma reso impossibile al Senato dove il regolamento non lo consente – spacciato per scelta politica decisiva? Se Draghi voleva proseguire nella vita di governo avrebbe potuto tranquillamente evitare la fiducia, trovare altri accordi tecnici, depotenziare la stessa manovra contiana.

L’evento appare più chiaro se lo si pone in linea di continuità con la caduta – molto più immotivata e «capricciosa» della crisi attuale – del secondo governo Conte, il logoramento e poi l’uscita di Nicola ZIngaretti dalla segreteria Pd e, infine, la scissione dimaiana. Se a molti a sinistra fa sorridere l’immagine di un M5S parte integrante di un nuovo centro-sinistra, questo dato, che pure rappresenta un tentativo evidente di normalizzare il populismo, sembra invece dispiacere a chi punta a distaccare il Pd da quella prospettiva politica. Impresa complessa ma perseguita con costanza: arruolando i settori più opportunisti e carrieristi dei 5Stelle, ammansendo la Lega, addirittura smettendo di demonizzare la destra di Giorgia Meloni, oggi atlantista ben accetta e non più punta di lancia di una supposta «marea nera» (si vedano le giravolte di un quotidiano abilissimo in questo come Repubblica).

La crisi, insomma, come fatto sociale oggettivo in Europa, essenza della fase attuale del capitalismo, ineliminabile fino a che il quadro politico resta sconnesso dalla domanda sociale (sconnessione però risolvibile anche in una torsione autoritaria), e crisi generata anche dalla necessità di normalizzazione, di chiusura della parentesi nata nel 2013 con l’irruzione populista nel Parlamento il cui bilancio è ancora tutto da trarre e che le classi dirigenti non vedono l’ora di archiviare.

I possibili esiti della crisi attuale hanno del resto questo marchio: una ricomposizione Conte-Draghi segnerebbe la sottomissione del primo al secondo con l’impossibilità per i 5 Stelle di aprire nuove crisi in autunno; un nuovo governo senza il M5S nascerebbe con l’obiettivo di renderli esterni all’arco costituzionale, così come la corsa al voto anticipato che scaricherebbe sul Pd l’onere di regolare i conti con quel movimento. Il quale, pur ancorato a temi sociali positivi ma privo di solidità organizzativa e di un impianto politico e culturale solido, potrebbe non reggere alla pressione.

Uno scontro anti-politico

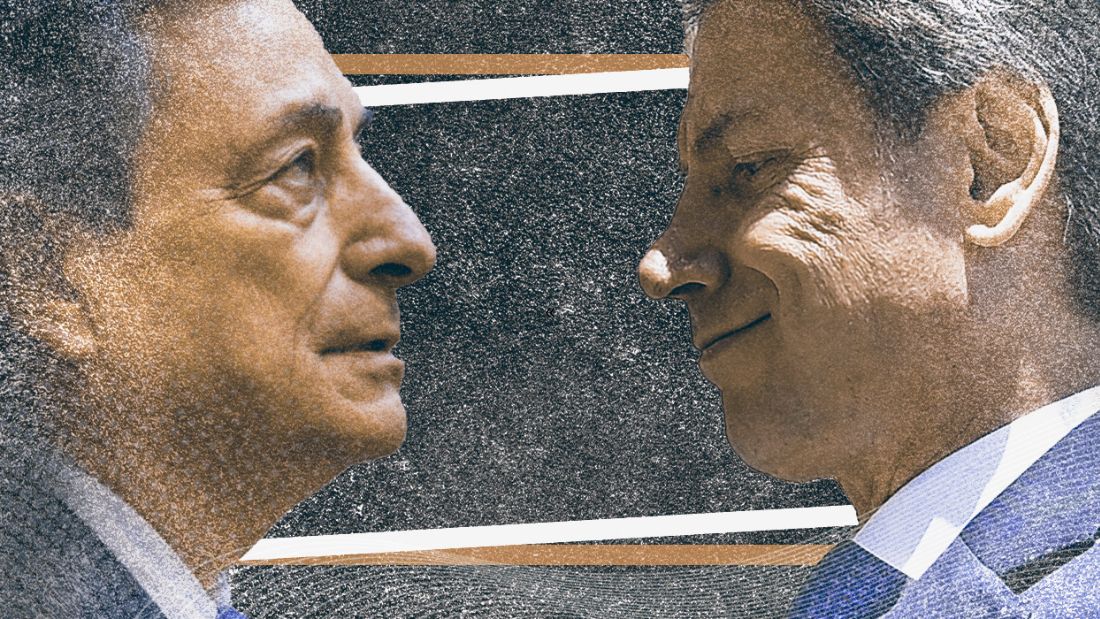

Questa resa dei conti si visualizza in una particolare forma di scontro politico: un residuo di bi-personalismo all’italiana svincolato da legami sociali e da reti politiche (e di partito), rappresentato dalle due figure entrambe a proprio modo anti-politiche. La figura del primo ministro che veicola un suo particolare «populismo dell’élite», in comunicazione diretta con le opinioni pubbliche – il «nonno delle istituzioni», la via dei condizionatori alla pace, il recupero dell’immancabile barzelletta – ma soprattutto schivando qualsiasi forma di dibattito serio e pubblico, evitando vertici di maggioranza, confronti politici, sostenendo solo la narrazione che gli è stata e si è cucito addosso: il tecnocrate aggiusta-tutto che tutto il mondo ci invidia. Salvo poi scoprire, scostando la patina di ideologia che quella narrazione riveste, che nulla è stato aggiustato e nessuno al mondo invidia nulla all’Italia tranne forse il Colosseo e la laguna di Venezia.

Conte, ovviamente, è l’altro corno dell’antipolitica, discendenza diretta dell’orda che puntava a fare piazza pulita delle istituzioni e che si è invece auto-imprigionata nelle «scatolette di tonno». Con un piccolo paradosso: per dare sostanza al colpo di reni pentastellato, cercare di associarlo ai temi sociali, ricostruire un profilo politico e cercare di non perdere la bussola di una organizzazione interna, infatti, Conte ha dovuto scoprire l’utilità del dibattito collettivo, la necessità del gruppo dirigente, la discussione interna, infinita, come unico mezzo per reggere alla disintegrazione. Una mossa probabilmente fuori tempo massimo dopo quattro anni di governo e l’adesione a tre diverse maggioranze e che potrebbe essere anche disperata se si verificasse che in fondo Di Maio rappresentava una grande anima del M5S, quella moderata e qualunquista allo stesso tempo che sta emergendo prepotentemente nello scontro interno su un nuovo appoggio a Draghi. Così, la portata della crisi è talmente ampia che potrebbe rappresentare il primo tassello della ricostruzione di un movimento di tipo nuovo come auspica il sociologo Domenico De Masi oppure la sua definitiva implosione.

La crisi, quindi, ridisegnerà il quadro politico. Farà capire se la scommessa di Draghi è destinata al successo (e solo per questo c’è da augurarsi il contrario), se il centrodestra deciderà di ricompattarsi mettendo una probabile ipoteca sulle prossime elezioni, e se il Pd reggerà alla pressione dei todos caballeros che stanno alla sua destra o se invece accetterà comunque un’alleanza con Conte, l’unica che potrebbe evitarne la disfatta in elezioni politiche tenute con il Rosatellum (e quindi con collegi uninominali dove vince chi arriva primo).

La grande assenza

Ma la crisi è anche l’ennesima cartina al tornasole della delicata sconnessione tra rappresentanza politica e questione sociale. Non basta certo l’improvvisa resipiscenza contiana che, dopo aver approvato l’intero programma draghiano degli ultimi 17 mesi, decide ora di impugnare la bandiera della questione sociale, a saldare quella lacerazione.

Battersi per il salario minimo o la tenuta del reddito di cittadinanza è cosa buona e giusta e rappresenta un utile appiglio sia per generare una crisi che per gestirne gli esiti, per questo la vicenda non merita di essere giudicata con supponenza. Ma la grande questione con cui abbiamo avviato la riflessione in questo articolo, la ragione profonda della crisi e quindi la sconnessione sociale, non sarà risolta dal M5S. Il grande assente del dibattito è ancora una volta il soggetto, i tanti soggetti che subiscono le conseguenze della crisi e che non hanno la possibilità di recitare autonomamente la propria parte. Anche la nuova chiamata alla mobilitazione della Cgil proviene più dalle dinamiche del suo gruppo dirigente che da espressioni di società in fermento e certamente non saranno le invenzioni politico-elettorali, per quanto rispettabili, delle varie sinistre in campo a saldare lo iato che si è prodotto in oltre trent’anni di sconfitte e scollamenti.

Non è un tema risolvibile con appelli alle buone intenzioni o con filippiche pensose. È tema di grande portata su cui come rivista ragioniamo fin dall’inizio, ma resta il tema da non sottacere. Il capitalismo si presenta costantemente sotto la forma della crisi, sempre più spietata e violenta. Crisi sociale e salariale, crisi produttiva e finanziaria, crisi ecologica, pandemica, crisi come guerra. Con una lunga lista di contraddizioni che si depositano l’una sull’altra, si avviluppano e strozzano, oltre all’esistenza concreta, sempre più la possibilità di futuro. L’intreccio tra guerra, disastro ambientale, crisi sociale e sanitaria, nuovi oscurantismi, regressioni civili e orizzonti patriarcali, violenze di genere, danno vita a un’emergenza sempre più acuminata. Il governo Draghi tra poco passerà. Forse non ci stiamo preparando abbastanza al prossimo e questa non è una novità.

*Salvatore Cannavò, vicedirettore de Il Fatto quotidiano e direttore editoriale di Edizioni Alegre, è autore tra l’altro di Mutualismo, ritorno al futuro per la sinistra (Alegre, 2018).

Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin il 16 luglio 2022